T5蛍光灯の呪縛と解放

- 2022.05.23

- LED

2月から始めたコーラルカラーマネージメント瓦版の配布も今日でラストとなり、とりあえずホッと一息ついてます😌

まー期間は3ヶ月間で長かったけど、3月中旬までには全号書き終えて製本版「珊瑚色管理2022」の販売も開始したので、それ以降は実質3日おきにペタペタ貼ってきただけですが、でもエイジさんお疲れ様でした💦笑

一応、TwitterとInstagramで配布してきましたが、すぐに流れて探しづらくなると思うので、当面は1.023worldのトップページに残しておきますから、自由にご覧ください。

その上で、製本版もご利用頂けると大変嬉しいです✨

製本版の珊瑚色管理2022は 1.023world BASE店 やブックパレットでご購入頂けますが、アクアショップの通販でもお買い求め頂けますので、サンゴを通販する際にもう少しで送料無料だなぁ🤔なんて時に是非ともポチってくださいませ🙇

また、閲覧だけで良ければPDF版がブックパレットにて利用できますが、こちらはダウンロードができないので、もし保存版としてPDF版をご希望の方は私へご連絡ください。3800円(税別)にてご提供いたします。

T5時代のスペクトルを踏襲してきた海外のLED製品

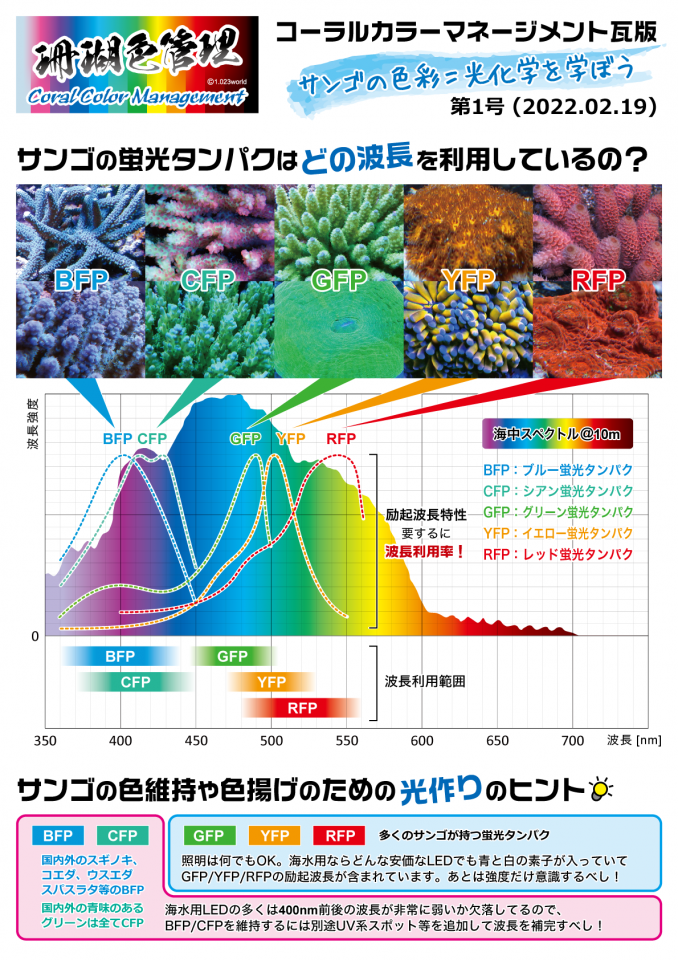

さて、前置きが長くなりましたが、瓦版のラスト32号でも触れたとおり、T5蛍光灯のスペクトルをLEDで再現してもあまり意味が無い件についての続編となります。

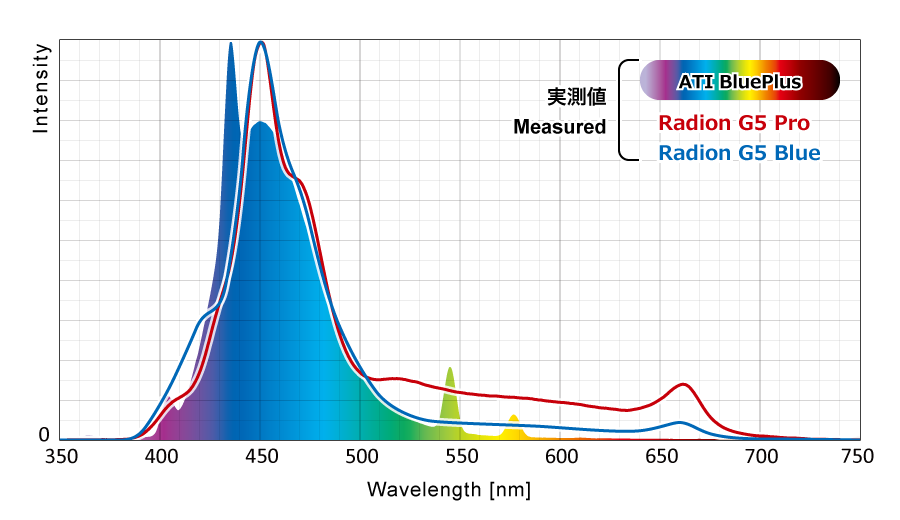

これまで、特にEcotechMarineのRadionでは当初からAB+と言う設定がもてはやされ、海外では多くの製品で似たようなスペクトルの製品が普及してきました。本当に長い間その時代が続きました。そして2年前のG5でもまだ完コピ状態でした🥺

それで危機感に刈られて「このままではイカン!」と思い立ち、本当は30号で終了するはずだった瓦版を急遽延長して、過去の照明:メタハラ編と蛍光灯編を追加したと言う訳です。そして蛍光灯編では名指しでEcotechMarineへエールを送りました。それが、ネットを通して、あるいはReefBuildersのJakeに送った製本版を通して伝われば良いなぁと思っていました。

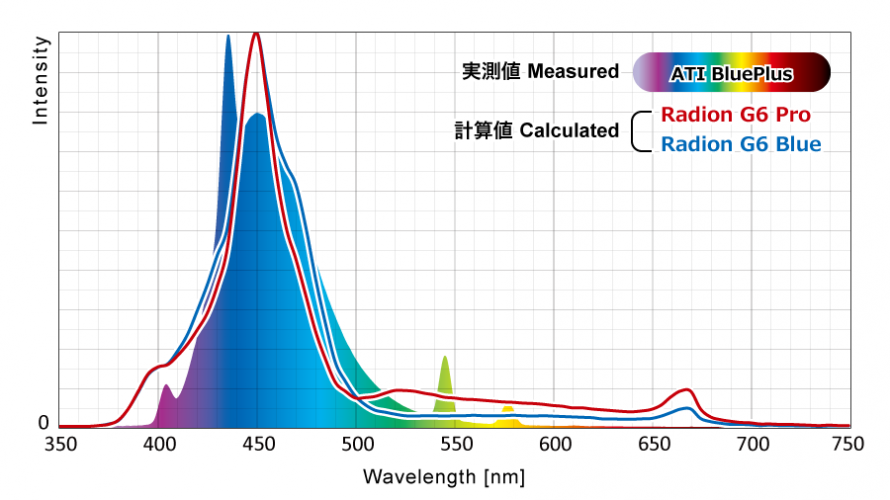

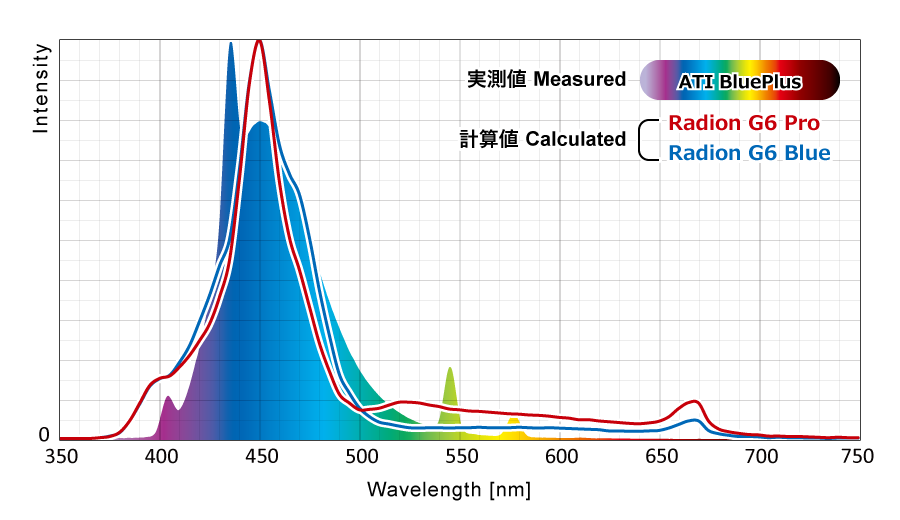

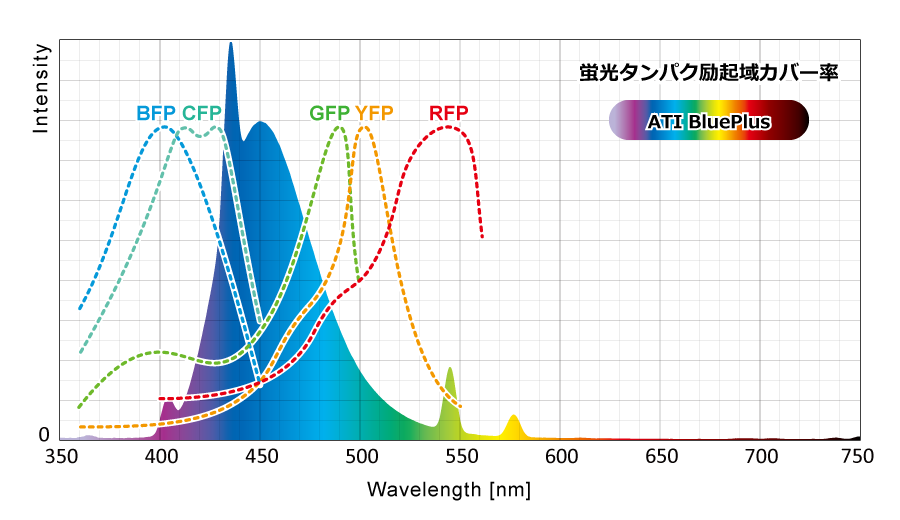

すると、知ってか知らずか、先日EcotechMarineからG6のアナウンスが流れました。それを基にRAYCALで計算したスペクトルがこちらです。

なんと!? T5の呪縛が少し解けて、UV 400nm盛りが始まりました✨

EcotechMarine グッジョブ✨

しかも今までの商品案内ページではUVや蛍光に関する言及は皆無でしたが、今回のG6のページではUVや蛍光(Fluorescence)の単語が何度も繰り返されていました! これは衝撃の事実ですよね!

EcotechMarine グッジョブ✨ グッジョブ✨✨

そしてその後のReefBuildersの記事でも、JakeがUV 395nmによるブルー蛍光タンパクの励起に触れているところを見ると、少し前に彼にレクチャーしたBFPの光化学が、もしかしたらEcotechMarineに届いたような気がしないでもありません🤔笑

何はともあれ良かった! 明るい未来への兆しです✨

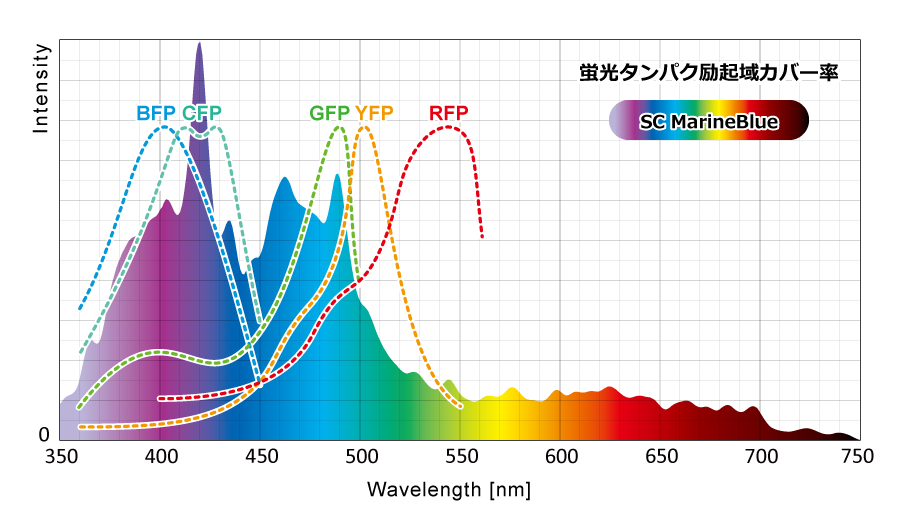

だって、ATI BluePlusじゃBFPもCFPも励起域を満足に叩けないんですもの🥺💦

これが海外にも浸透すれば、もうスパもストロベリーもブルー蛍光もシアン蛍光も安泰でしょう✨

それらのUV励起系蛍光タンパクを強いブルー光でガンガン叩いて強引に維持する時代はもうお終いです。これからは自然下と同じ無理のない必然の光化学でサンゴに優しく色揚げしていくことを目指しましょう✨

だって、サンゴ礁の海中スペクトルが蛍光タンパクの励起域をもれなく叩くのは必然ですから✨

日本では90年代後半から馴染みのあったブルー蛍光灯

ところで、海外で未だに崇拝されているT5のブルー球のスペクトルですが、実は我々日本人がかなり昔から使い慣れてきたスペクトルなのです。

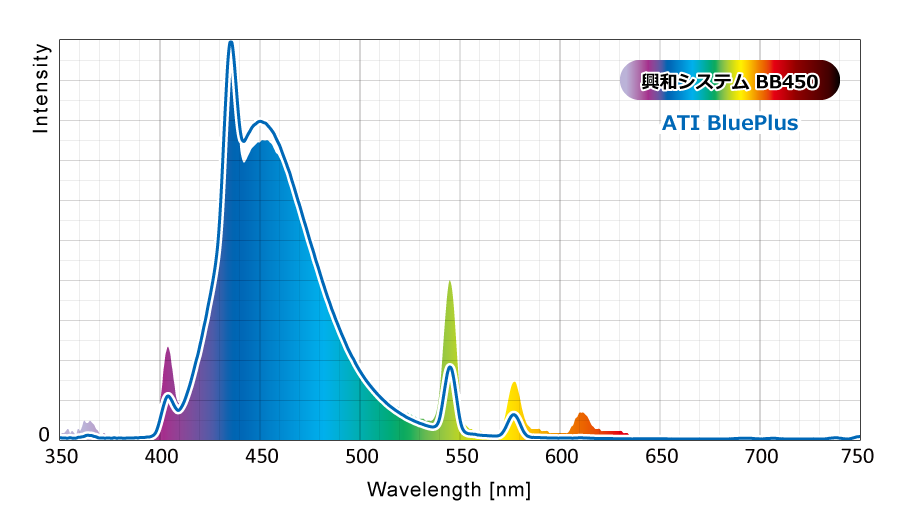

もっとも記憶に残っているのは、興和システムのBB450と言うブルー球ですが、コレに限らず当時アクアで普及していたブルー球は概ねこのスペクトルでした。確かに、当時流通していたサンゴの蛍光グリーンや蛍光レッドはこれでよく色が揚がったものです。

ATI BluePlusとBB450、スペクトル同じでしょ?笑

このBB450が発売されたのが1997年です。

そして、420nmの波長の有効性に触れた文章も見つけました。

当時こうした情報に基づいて確信を持って製品を使用することができたので、本当に興和システムさんには感謝しています。

メタハラ多灯ブームを引き起こした伝説のスーパークール・マリンブルー

しかしです。その後、凄い照明が登場しました。

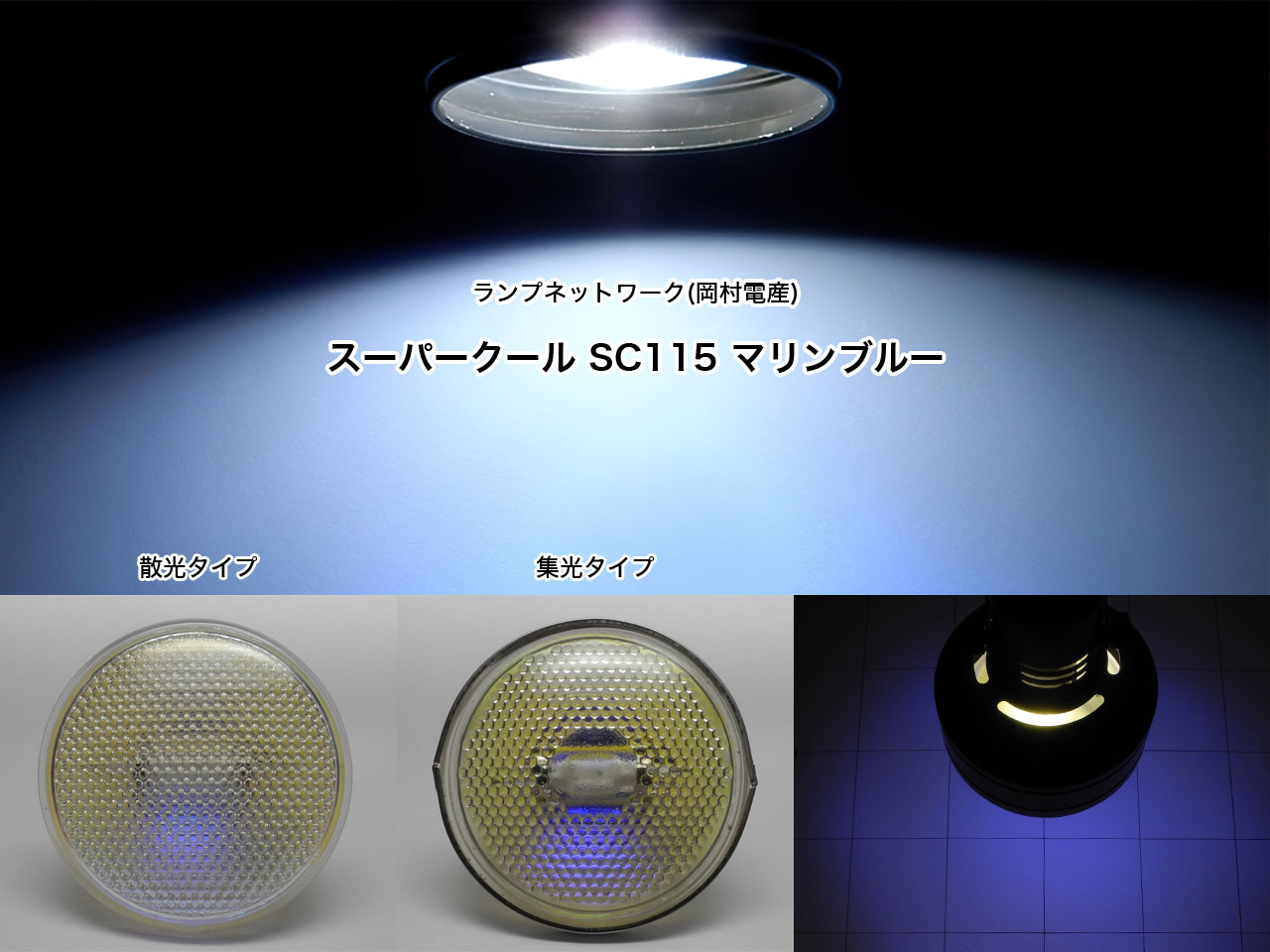

その名もスーパークール SC115 マリンブルー✨

中に入ってるのは普通の6500Kのメタハラ球なんですが、そのうち黄色以降の長波長と赤外線をダイクロイックミラーでランプ後方へ逃がすので水温が上がり難く、また緑以下のUVリッチなワイドバンドブルーのみを前面から照射するので、ブルー蛍光やシアン蛍光が面白いように色揚がりした伝説のメタハラです!

うん、BFPもCFPも色が揚がりまくるスペクトルですね✨

そして、このスーパークールの広告を探していたら、面白いモノを見つけました。なんと、最初にスーパークールの広告を出したのは興和システムだったのです😳

これが1999年頃です。僕もこの頃にスーパークール・マリンブルーを購入しましたが、ミドリイシがガンガン成長する感動を初めて知った製品でした。それまではレイシーの70Wの6500Kのメタハラを使用していましたが、光量も弱くミドリイシの成長はいまいちでした💦

ちなみに、この次の号では、広告主はランプネットワークになってました🤔

以上のような経緯が90年代後半の日本国内での照明事情です。そして、2000年代に入るとサンゴ照明の主流はすっかりスーパークール・マリンブルー等の色揚げメタハラが台頭し、スーパークールの多灯ブームも起こりました。そして、BB450のような蛍光灯のブルー球は、出力が弱かったこともあって朝晩の蛍光促進用として影を潜めた感がありましたね。そのため、そうした経緯を経てきた我々日本人にとっては、蛍光灯のブルー球にそこまでの依存は無く、LEDの時代が始まった際もフルスペクトルがすんなり受け容れられ、ブルー球に固執することはありませんでした。そんな我々から見て海外のブルー球スペクトルへの崇拝は何とも異質に映りましたが、いやしかしメタハラ等の光源に恵まれず蛍光灯を高出力化してT5へ進むしかなかった事情や、サンゴの光化学に触れる機会がなかった事情を鑑みると、仕方がなかったのかも知れません。それに、蛍光グリーンと蛍光レッドだけでも水景は綺麗ですし、蛍光ブルーが褪せても色素ブルーが残れば一見ブルーの維持に成功して見えただろうから、誰もがそれを100点だと思い込むのも無理はなく、結果誰も波長の真相に辿り着けなかったとしても仕方なかったのです。

でも、ようやくです。ようやくT5の呪縛から解き放たれつつある海外のLED事情、今後に期待が持てますね✨

オマケ:2000年頃の1023水槽の照明構成

一応、私も2000年頃はサンゴ水槽をやってました笑

2002年の転勤で畳みましたが🥺

当時は、メタハラはタケダ(現エムズワン)のMT250Dと岡村電産のスーパークール・マリンブルー、朝晩用にBB450×2灯(自作灯具)、あとは赤の演色用に低ケルビンのハロゲンを設置してました。

当時、紫外線の話をしても誰も興味を持ってくれなかったのが懐かしい🥺笑

今は良い時代になりました✨

-

前の記事

最新の中華製爬虫類用UVB LEDランプ ND-26 を測定しました 2022.05.23

-

次の記事

ラパ島からサンゴヤドカリの新種が記載されました! 2022.07.30