LED照明のディフューザー実験

- 2023.09.15

- LED

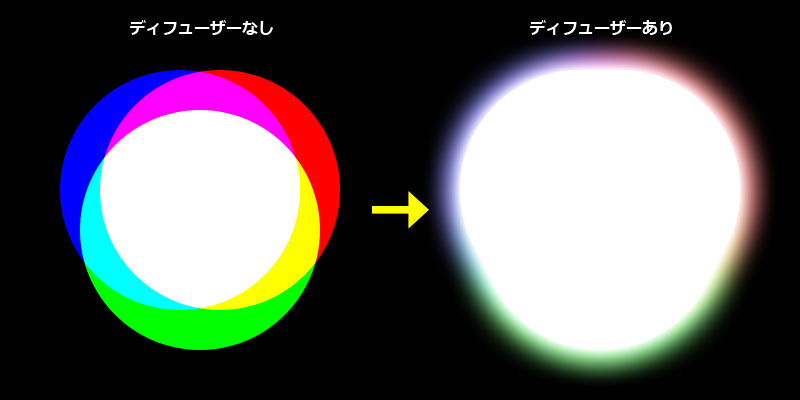

ディフューザーとは、光を拡散するためのもので、光量の分布(光の分散)をフラットにするためではなく、LED照明の個々のLED素子の異なる波長を満遍なく混ぜて光色のムラを無くすことを目的としたものです。

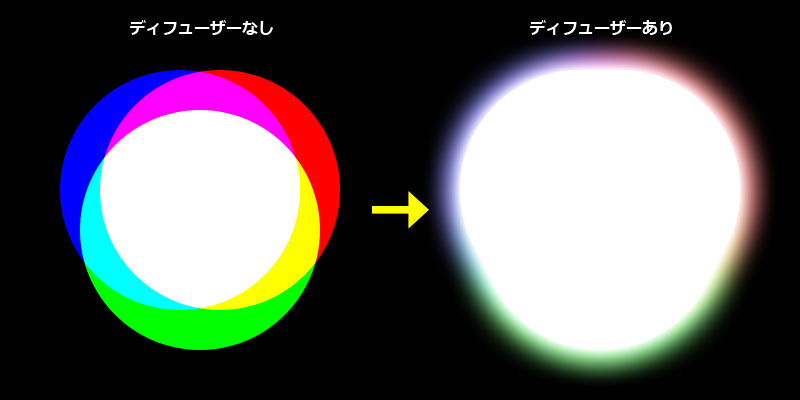

例えば、Radionのディフューザーも、光の分散が目的ではなく、各LED素子の波長の混ざりを改善しマルチカラーシャドウを軽減(拡散性)するためのアイテムです。

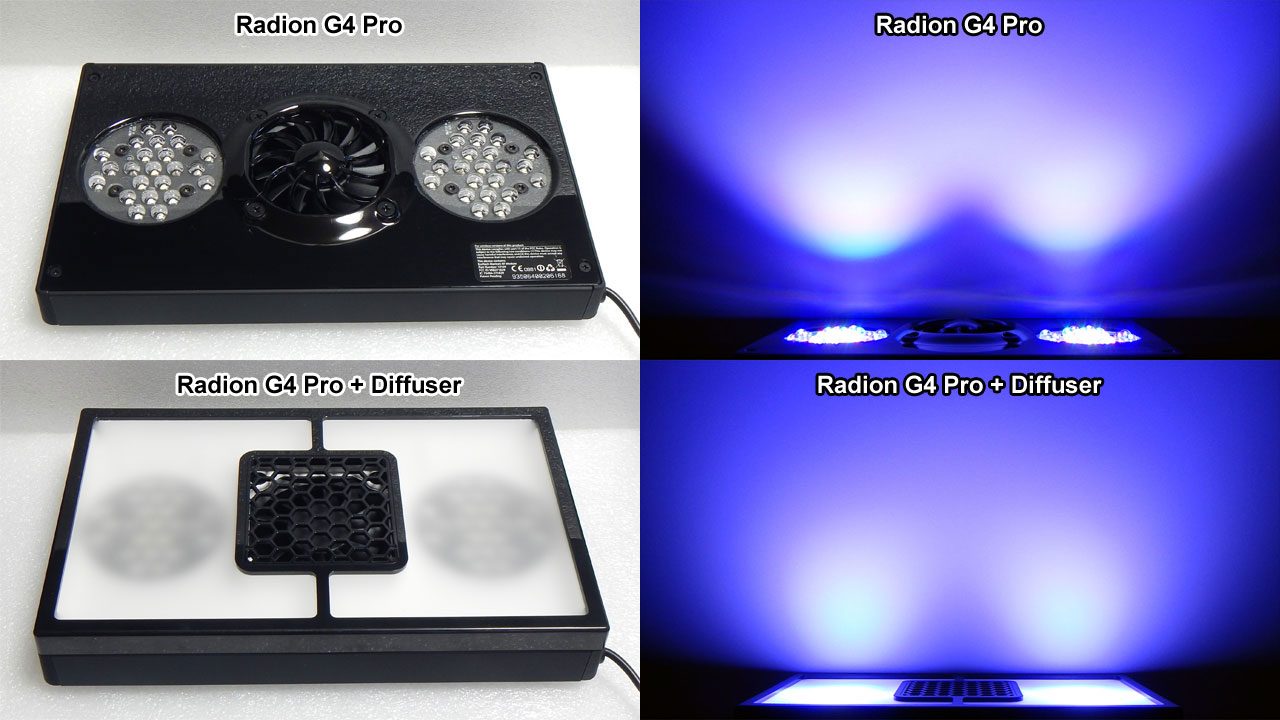

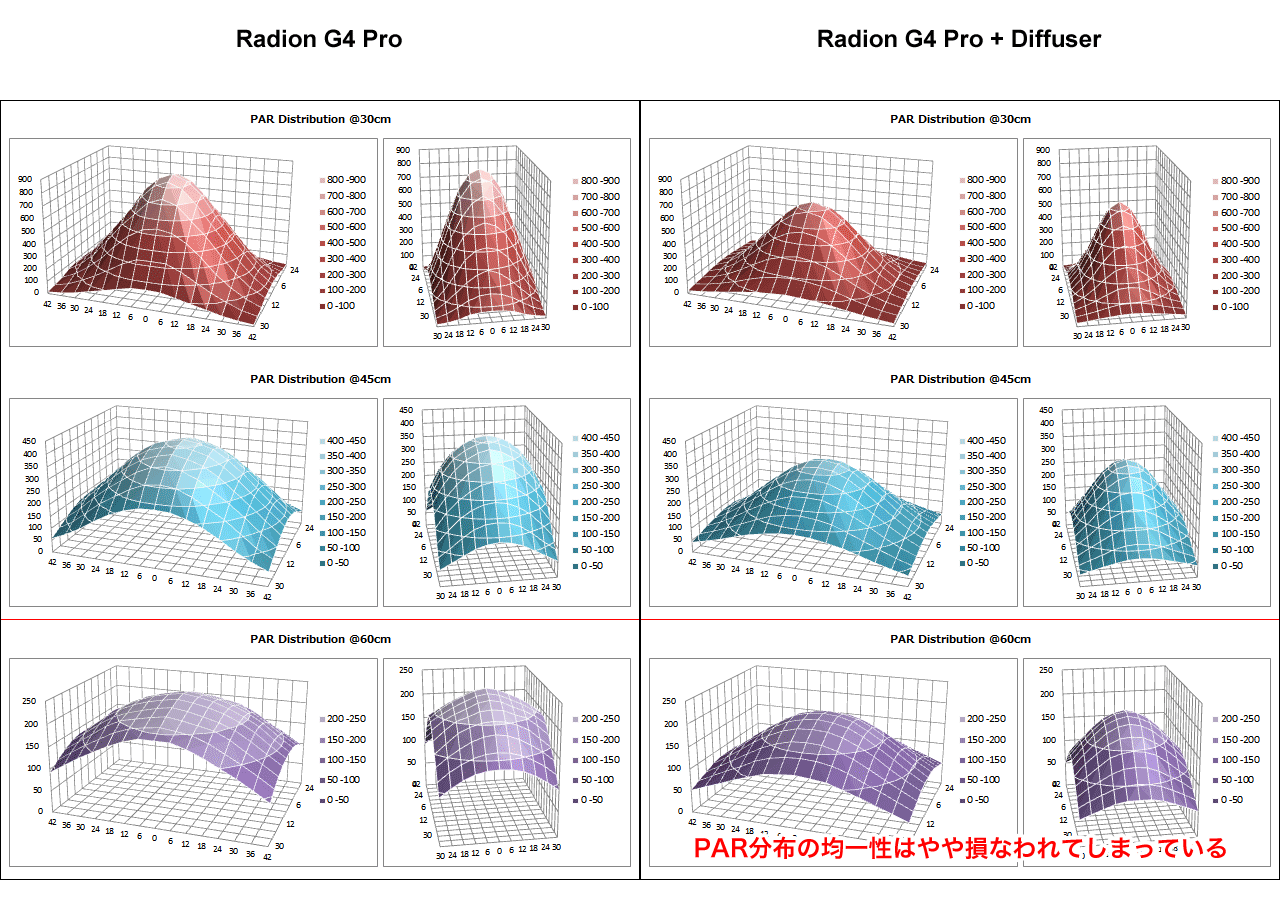

逆に、Radion自慢のHEIレンズによるフラット分布ビームは、このディフューザーによってむしろ殺され、ありきたりの中央集中ビームに戻ってしまうことが、下記の実測データによっても明らかになっています。

また、Radionのディフューザーの透過率は75%なので、実に25%もの光量がロスする仕様となっており、拡散性をとるか光量をとるか究極の選択に迫られます。

LED照明の拡散性が期待できる素材の検証

とは言え、すべてのLED照明でRadionのように純正ディフューザーが用意されている訳ではないので、現在お使いのLED照明に後付けできそうな汎用素材を探し、実際にどのような透過率と減衰率を持つのか検証してみました。

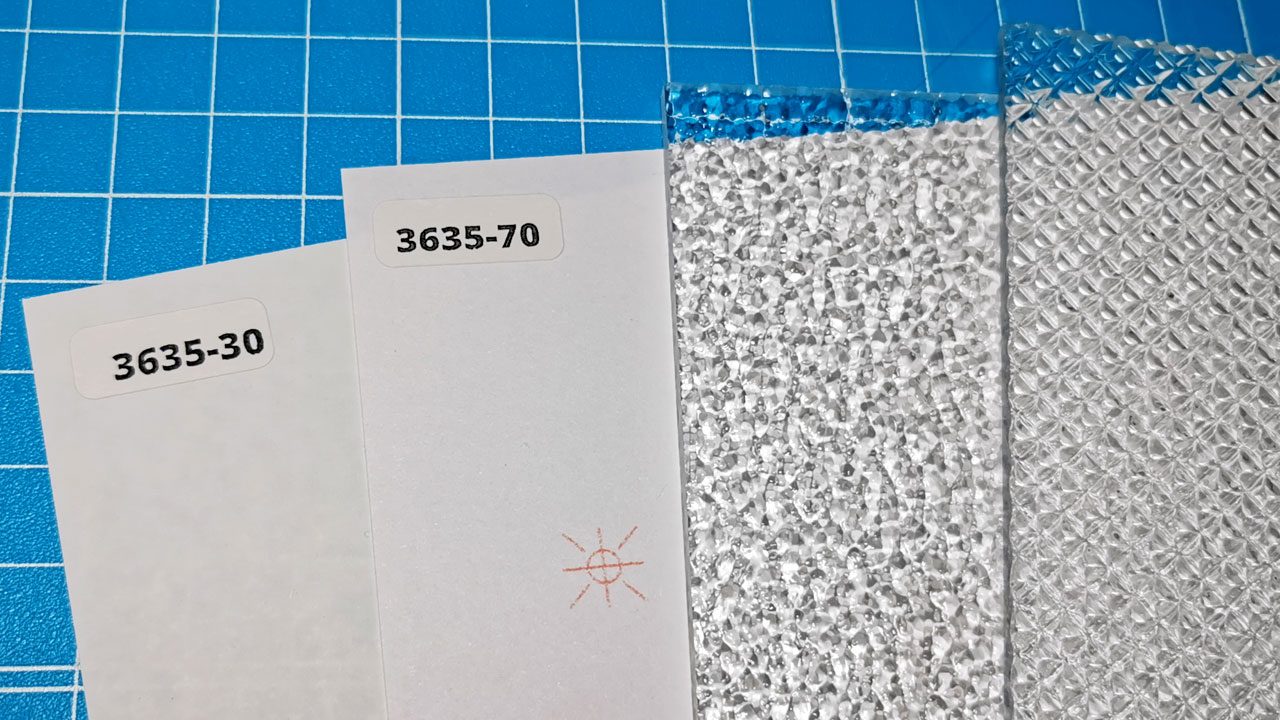

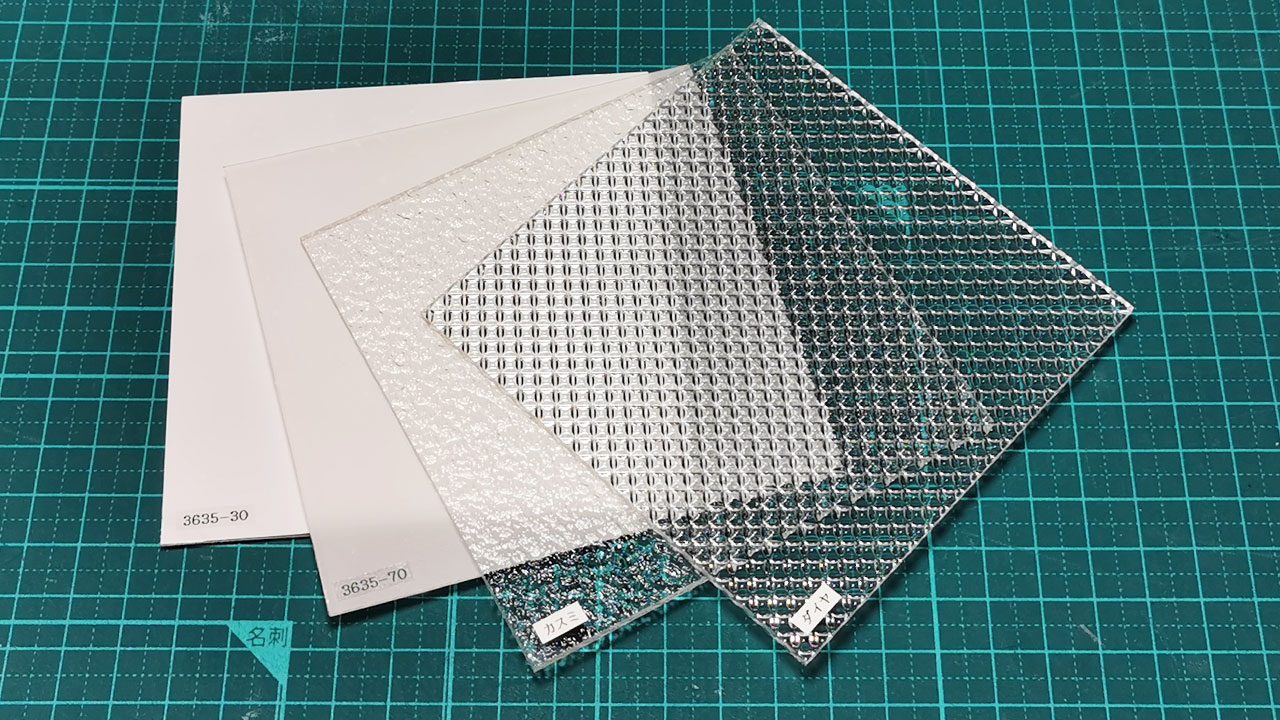

用意したのは、3M スコッチカル 光拡散・ディフューザーフィルム3635の30(透過率30%)と70(透過率70%)、そして昔からよくお勧めしてきたアクリサンデーのカスミとダイヤです。

※3635は糊の付いたシール状ですが、光の強いサンゴLED照明に直接貼るとレンズ面が焦げる可能性があるため、1mm厚のアクリル板に貼って各照明の発光面から2cm離して配置して検証しました(アクリル板により減衰率が10%程増える前提での検証です)

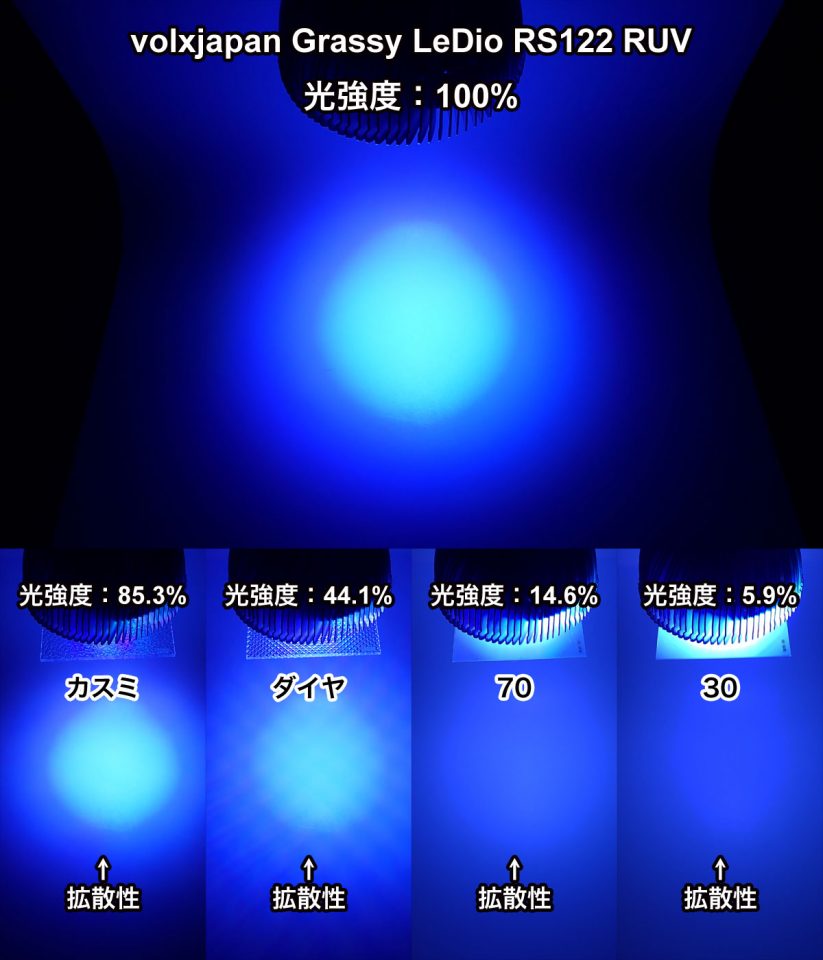

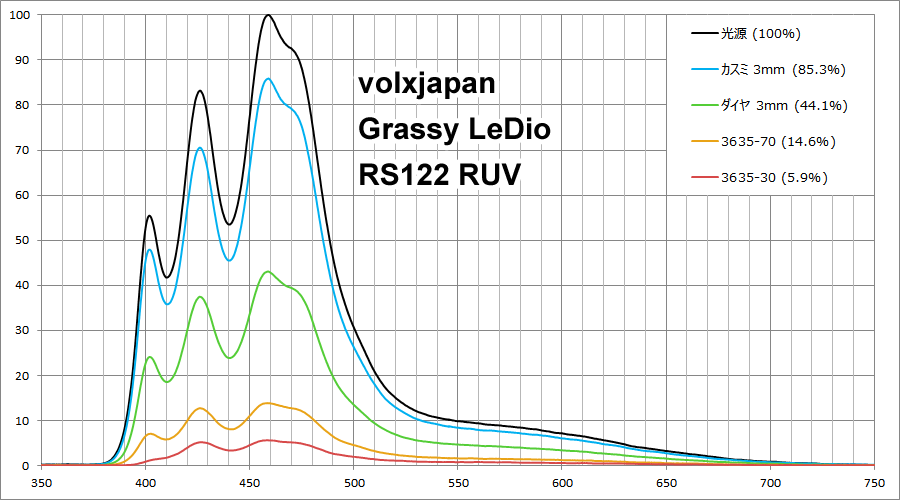

スポットLEDでの検証結果

まず、スポットLEDとして、volxjapan Grassy LeDio RS122 RUVを用いて、各素材を発光面から2cm離して配置して測定を行いました。LeDioは基本的にプリズムレンズを採用しているので拡散性は優れていますが、あわよくば分散性が向上してフラットに光量が分布したらいいなと期待しての実験でした。

結果は、カスミは15%程減衰しましたが拡散性は変わらず(分からず)、ダイヤは50%以上も減衰してしまいましたが、光の筋がある程度周囲に散らばり、分散性の向上が見られました。3635は中央の露出オーバーが消えましたが、そもそも光量が異常に減衰しており、3635-70では85%以上、3635-30では90%以上もの光量ロスが生じてしまいました💦

とりあえず、スポットLEDには3635は向かなそうです。そもそもこんなにロスするなら、発光面に直接貼るとマジで焦げそうです💦

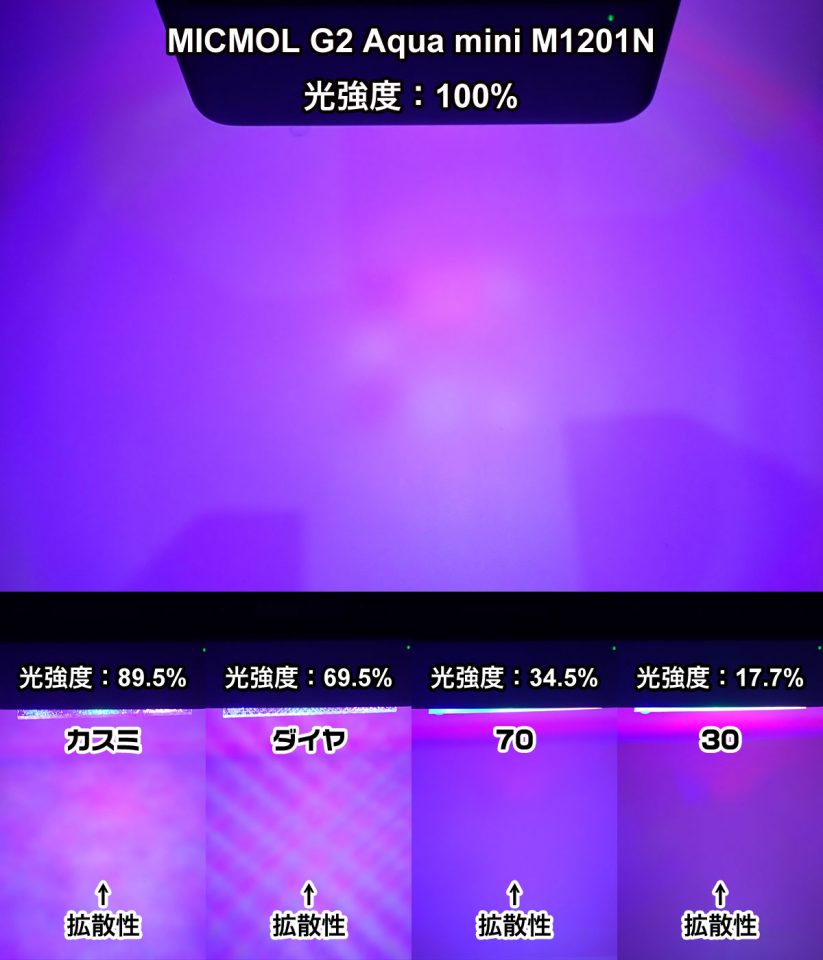

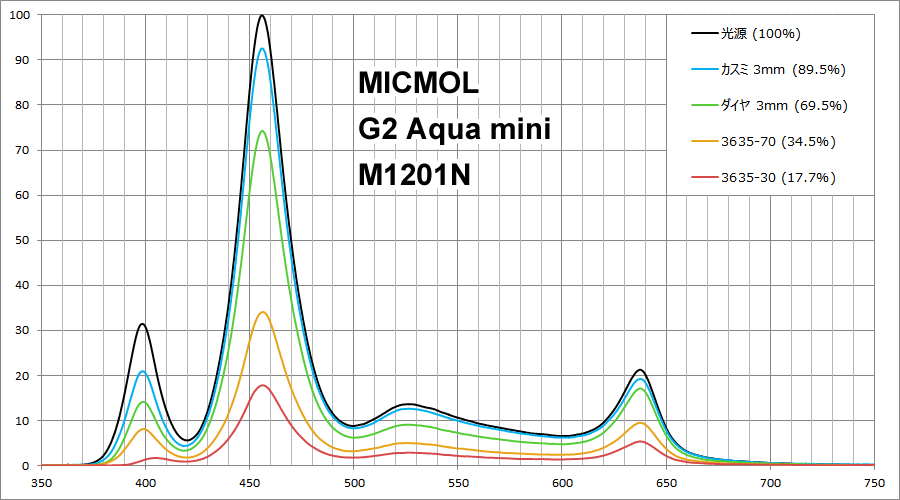

小型システムLED照明での検証結果

次に用意したのは、MICMOLのG2 Aqua miniという10年前の小型システムLED照明です。これはプリズムレンズのような拡散性能を持たず、また素子配置の間隔が粗いので、拡散性が非常に悪くマルチカラーシャドーが大きく出るので、今回の実験にうってつけでした。

こちらも発光面から2cm離して各素材を配置しての実験としました。

結果は、カスミもダイヤもかなり色の分離が顕著となりましたが、確かに粗いとは言え各波長が満遍なくあちこちに散らばった感はあります。しかし、これで照らすとサンゴがカラフルに見えそうです💦

また、3635はかなり拡散性が向上しそれなりに色が混ざったようですが、やはりそもそもの光量ロスが大きく、3635-70で65%、3635-30で80%超の減衰があるため、やはり光量重視のサンゴLEDでは推奨されない素材だと確信しました。インテリア等には有益なのでしょうが、そもそも光の強いサンゴLEDでは焼損の懸念からレンズ面に直接貼れないので、なおさらこのような結果になったと考えられます。まー糊が付いてる時点でロスは大きいだろうとは思ってましたが…

結論

以上の結果から、ディフューザーの代用品を見つけるのはなかなか難しいということが分かりました笑

今までは手軽な拡散板としてアクリサンデーのカスミやダイヤを時々勧めてきたのですが、この結果を見ると、拡散性の改善に於いては相手を選ぶと言えそうです。多少のマルチカラーシャドーくらいならそれなりに軽減しそうですが、あまりに酷いマルチカラーシャドーはどーにもならん、と言えそうです💦

そう考えると、RadionのG4→G5→G6の進化は理に叶ってます。点発光だったLEDクラスター×2枚構成を廃止し、面発光へシフト&素子数を増やす&素子間隔を詰める=マルチカラーシャドー軽減ですし、レンズ表面にフロスト処理を施す=マルチカラーシャドー軽減です。それらの進化によってG5やG6では、もはやディフューザーの必要性はなくなったと言って良いでしょう。どうせ光量が25%も減衰しちゃうし、分散性も殺してしまうから…

ちなみにSPECTRAは、KR時代からのプリズムレンズを廃止し、レンズ面にフロスト処理も持たせず、素のLED素子が露出した状態にも関わらず、マルチカラーシャドーもなく、色の混ざりは秀逸です。これもVビームリフレクターの恩恵なのですが、詳細は秘密にしておきましょう✨笑

-

前の記事

サンゴの色揚げに関わる水槽のフタ選び 2023.09.14

-

次の記事

愛車の純正モニタの表面劣化を補修してみた 2023.09.15