UPRtek PG200Nのファームウェアをアップデートしてみた

まだまだ最近買ったばかりと思って使ってたUPRtekのスペクトロメーターPG200Nでしたが、よくよく考えると早6年目に突入しておりました😳💦

実は業務での普段使いには、かれこれ13年選手の同社MK350の方を愛用しており、PG200Nはあまり出番がなかったりします🥺

それでも、波長レンジやデータ精度が求められる用途では活躍するので、決して手放せません☝

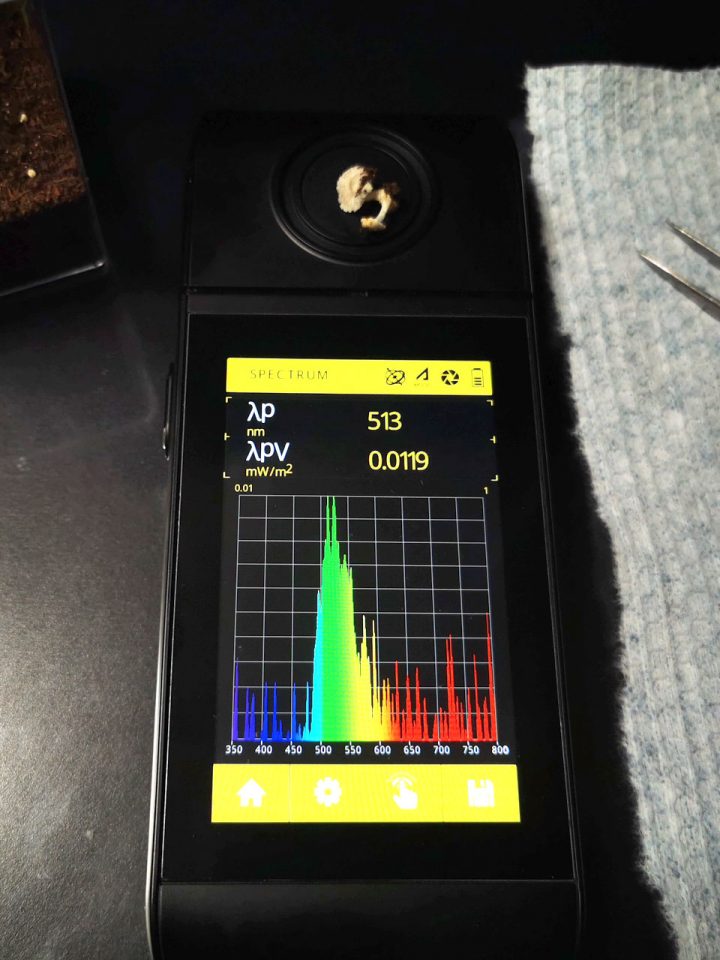

さて、話は変わり、今年もヤコウタケの季節が到来し、少し前から栽培を始めまして、ちょうど2日前に無事第一波が光りました✨

実はヤコウタケの栽培は今年で3度目なのですが、1度目はうまく育たず、2度目は発光ピークで出張が重なり、出発前に試しに測ってみましたが、まだ発光が弱くうまく測れませんでした🥺

なので今年こそは成功させたい‼

そして今回、2日前に光り始めた株が、昨日はかなり強く光っていたので、これを逃すと萎れちゃうと思い、覚悟を決めて収穫しました☝

果たして発光強度は如何に⁉

あーん、ダメだー💦

これでも発光強度は弱いみたいで、どうしてもノイズだらけになります💦

PG200Nの受光センサーはなかなかの高感度ですが、最大1000ミリ秒(要は1秒)の露光時間で測ってもこれが限界なのです🥺 (去年もこんな感じ💦)

んー… 露光時間を5秒や10秒に引き延ばす方法はないのだろうか🤔?

で、試しにPG200Nの設定メニューを眺めてみても、それらしい項目はなし…🥺

念のためUPRtekの営業担当さんにメールしてみても返事が来ない…🥺笑

ん、待てよ、そう言えば今までファームウェアって更新したことないけど、もしや最新バージョンなら露光時間の上限が引き揚げられてないかしら🤔?

という淡い期待を抱き、ファームウェアを更新してみることにしました☝

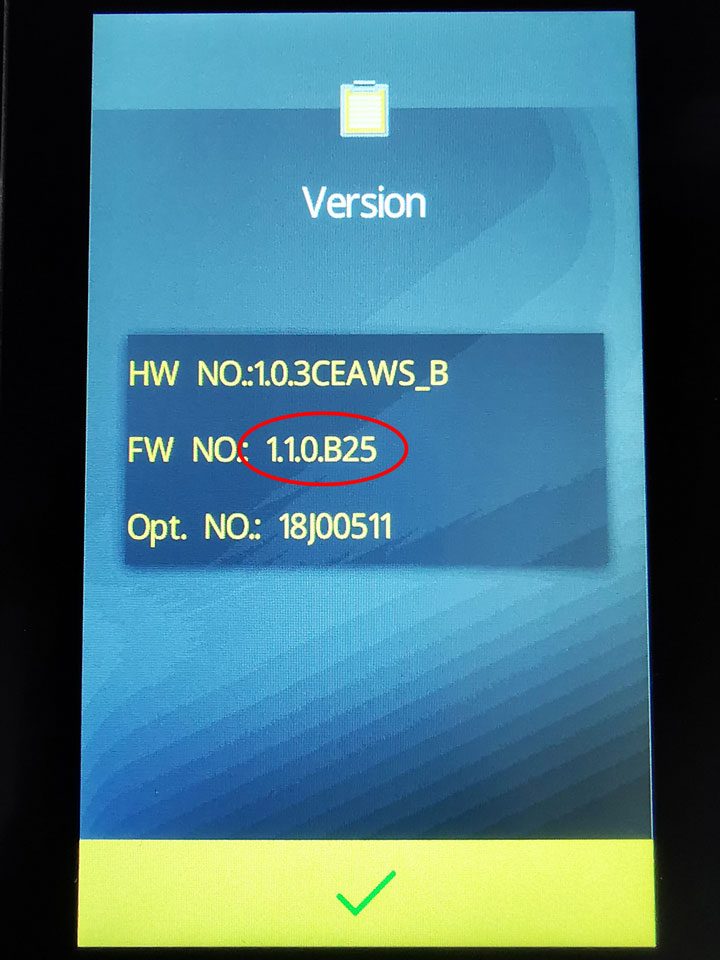

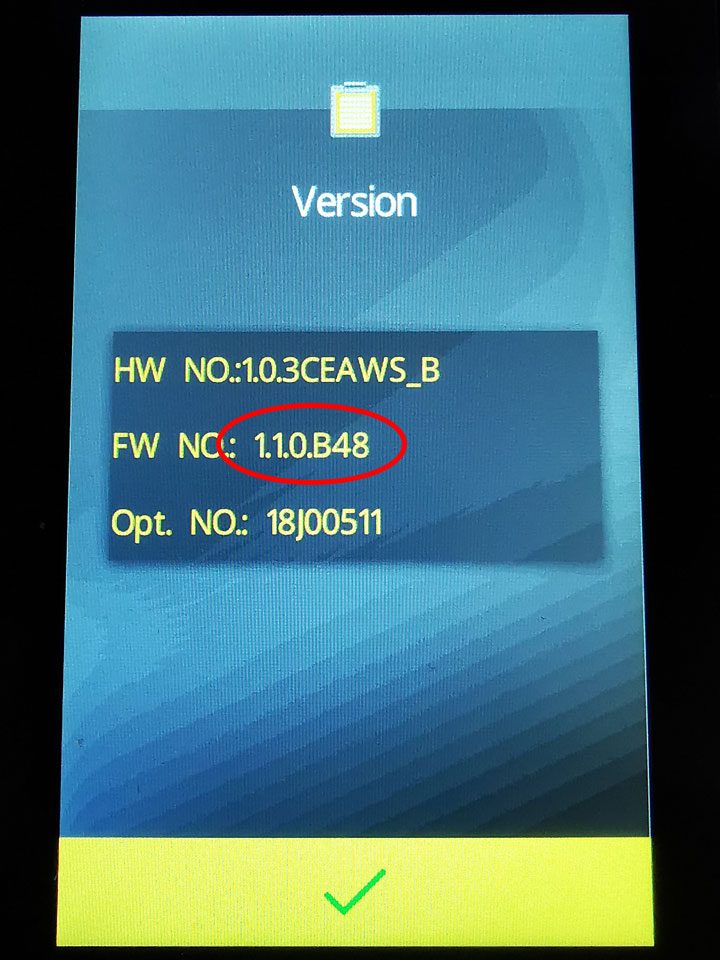

ちなみに、現在のファームウェアのバージョンを確認すると1.1.0.B25でした。

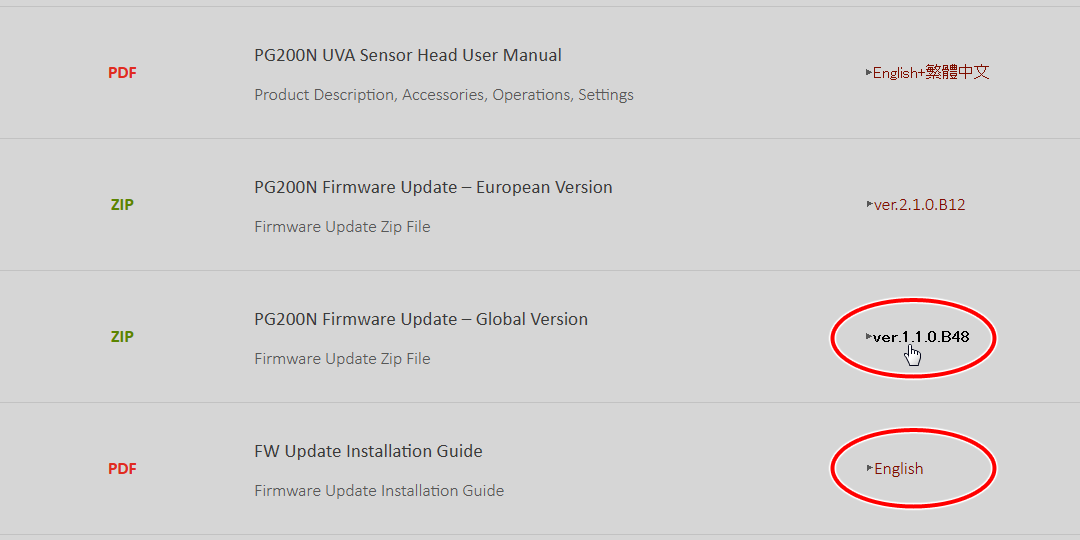

では、UPRtekのダウンロードページを確認します。

グローバル向け最新バージョンが1.1.0.B48のようです。

念のためにインストレーションガイドもダウンロードしておきます。

※いずれのダウンロードも名前・勤務先・メアド等の入力が必要です

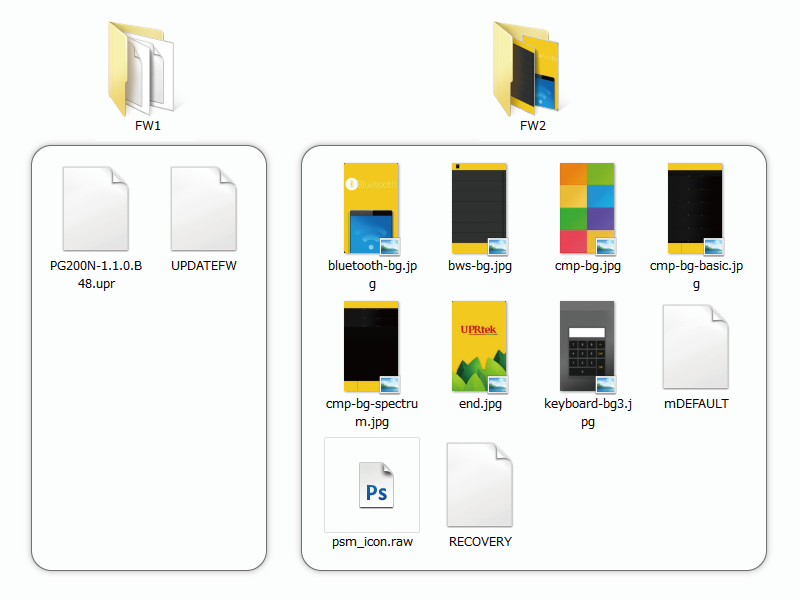

で、ダウンロードしたファームウェアの圧縮ファイルを開くと、中に2つのフォルダFW1とFW2が入ってました。

そして、一緒にダウンロードしたインストレーションガイドをよく読み、手順を理解します。

※ガイドにはFW_1/FW_2と記述されてますがFW1/FW2でOK

ざっくり書き出すとこんな感じ☝

- PG200Nを起動し、USB電源を繋いでおく。

- 空にしたSDカードにFW1の中身を全部放り込んで、PG200Nに挿入する。

- 勝手にアップデートが始まるので、勝手に電源が切れるまで放置。

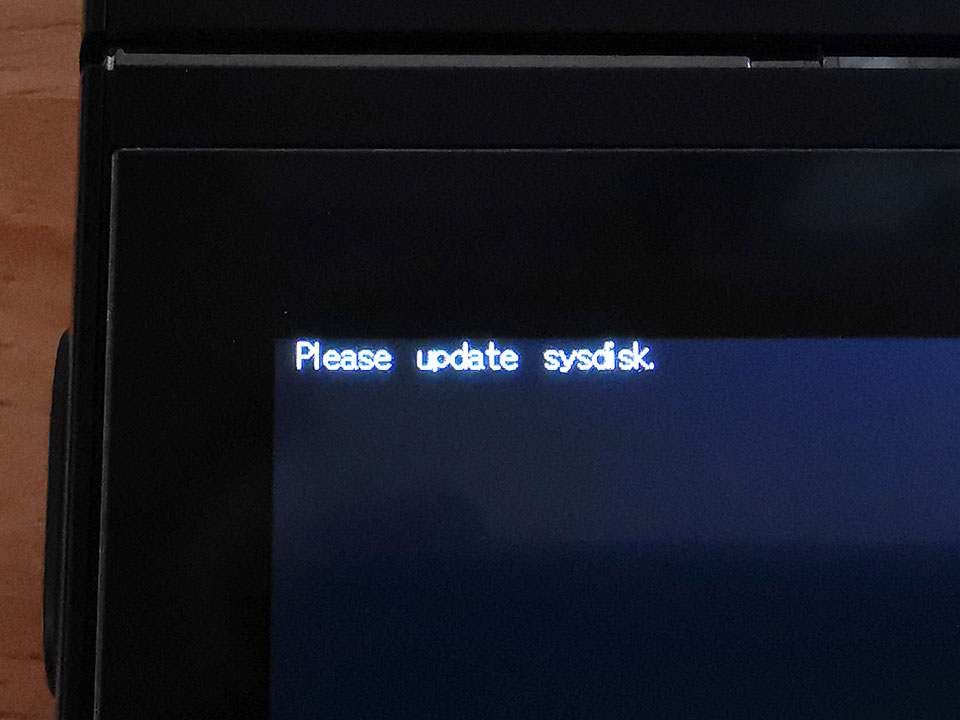

- 電源が切れたらSDカードを抜いて、空にしてから今度はFW2の中身を全部放り込み、再度PG200Nを起動して、「Please update sysdisk」が表示されたらSDカードを挿入する。※SDカードを挿してから起動しても良いみたい

- 引き続き勝手にアップデートが始まるので、勝手に電源が切れるまで放置。

- 電源が切れたらアップデートは終了☝ ※SDカードは空にしてから戻しておく

- もし失敗したら1.からやり直してみてください。それでもダメなら台湾送りです🥺💦

では、いざアップデート開始☝

まずはFW1のファイルを放り込みます🫡

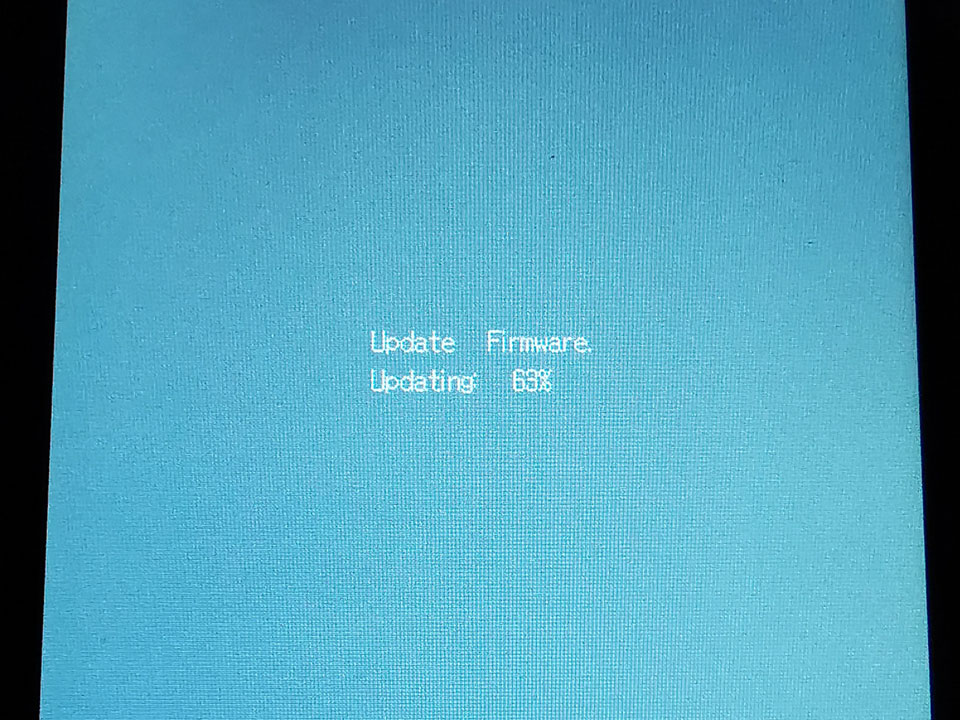

SDカードを挿入したら勝手に更新が始まります✨

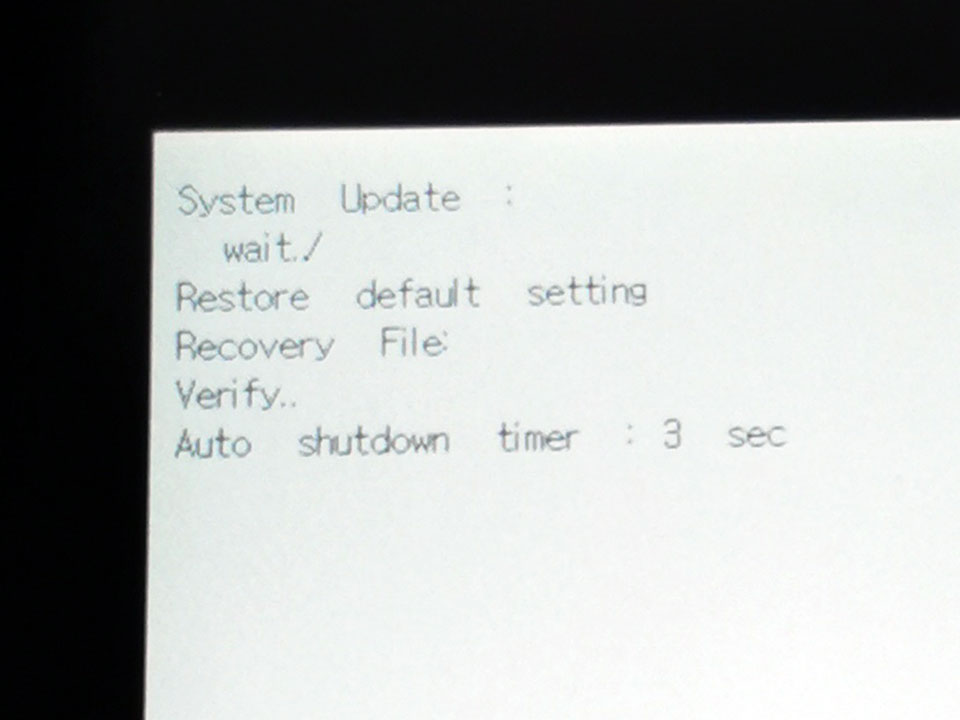

終わったら勝手にシャットダウンするので、その後また電源を入れると、こんな画面が出ます。

引き続き、今度はFW2のファイルを放り込みます🫡

SDカードを挿入したらまた勝手に更新が始まります✨

終わったらまた勝手にシャットダウンするので、それで更新は終了です☝

PG200Nを起動して、バージョンを確認します。

無事、1.1.0.B48になりました✨

何が変わったのか見てみましょう☝

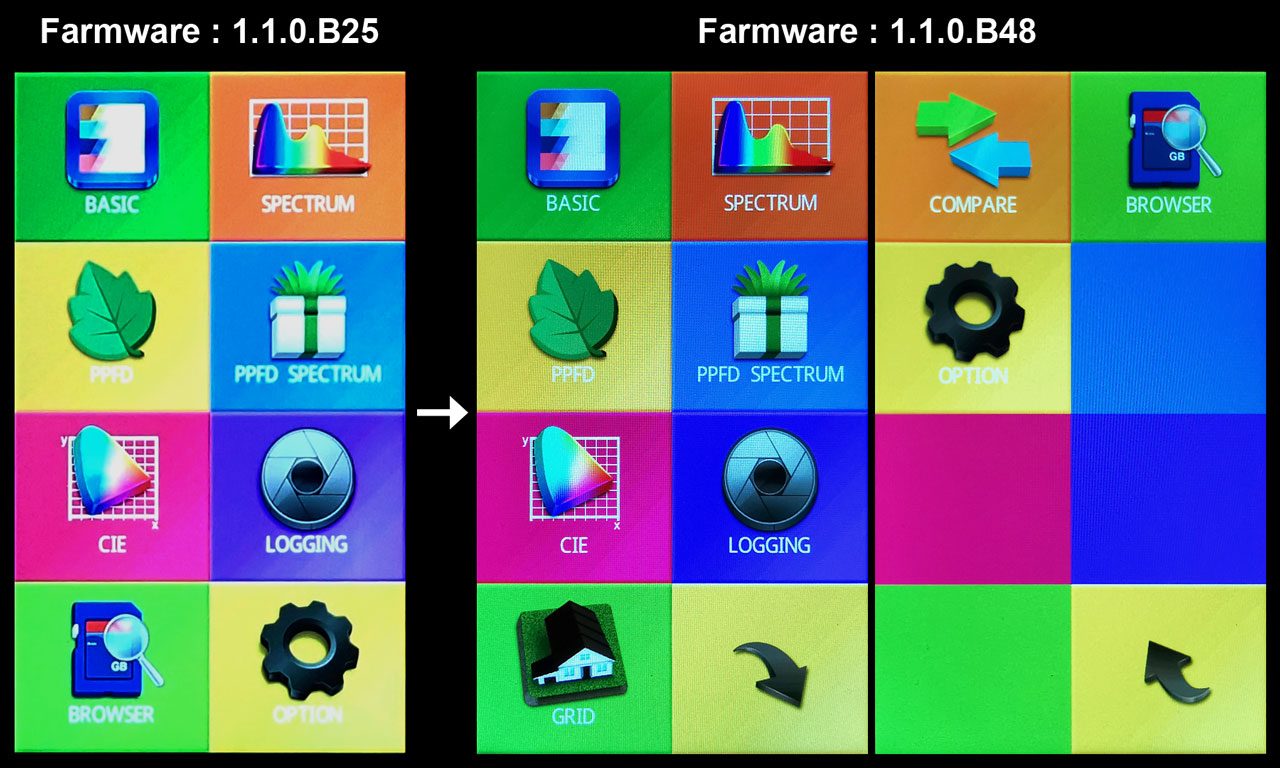

まず、設定メニューが増えました✨

GRIDとCOMPAREが追加されたようです☝

使い方はおいおいと☝笑

今は興味なし🥺笑

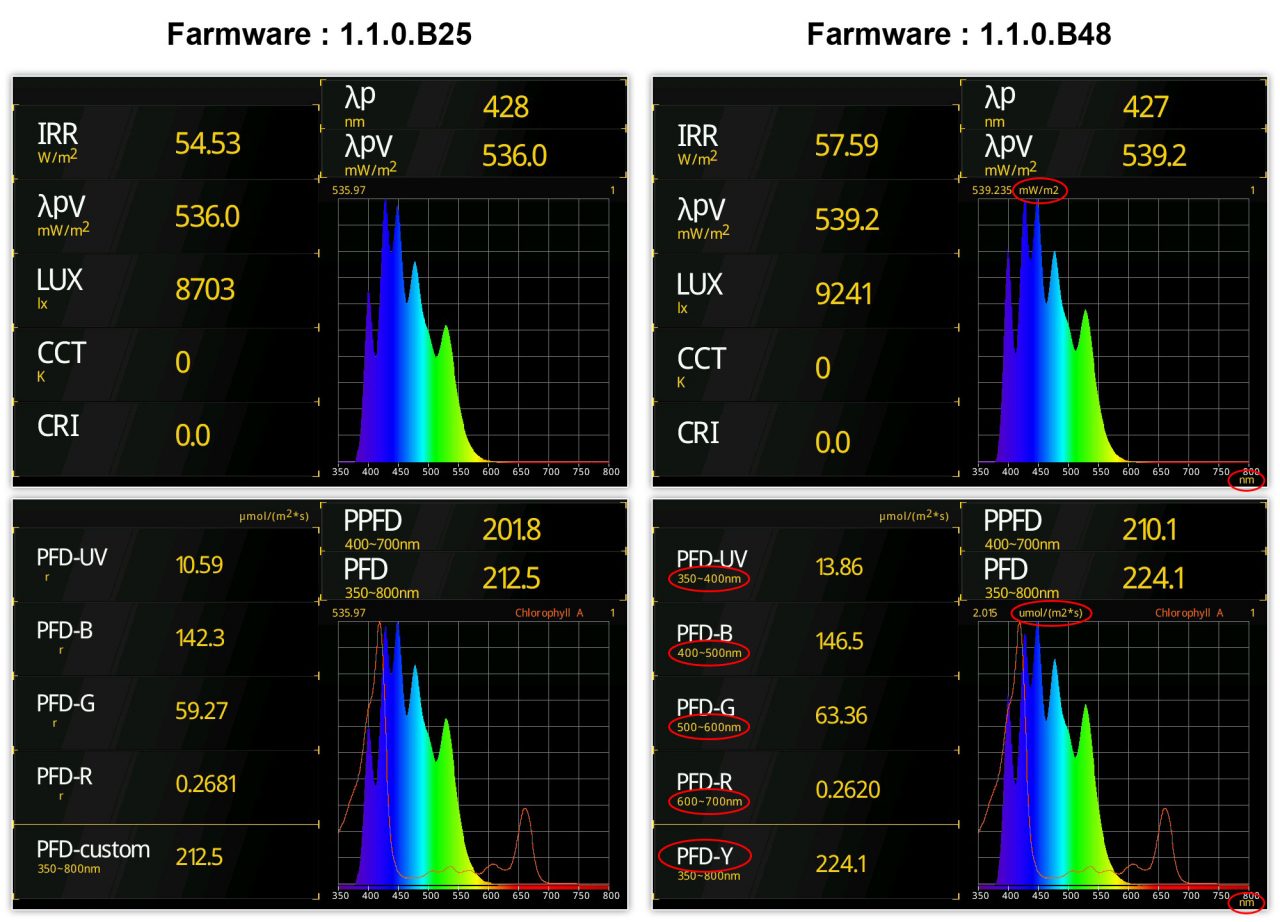

次は、保存データを新旧見比べてみました。

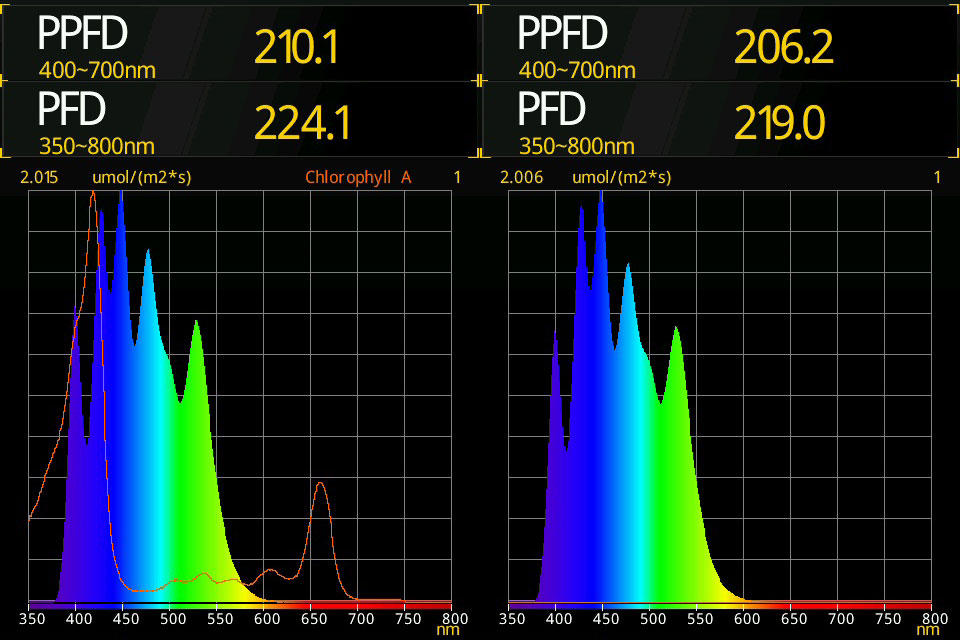

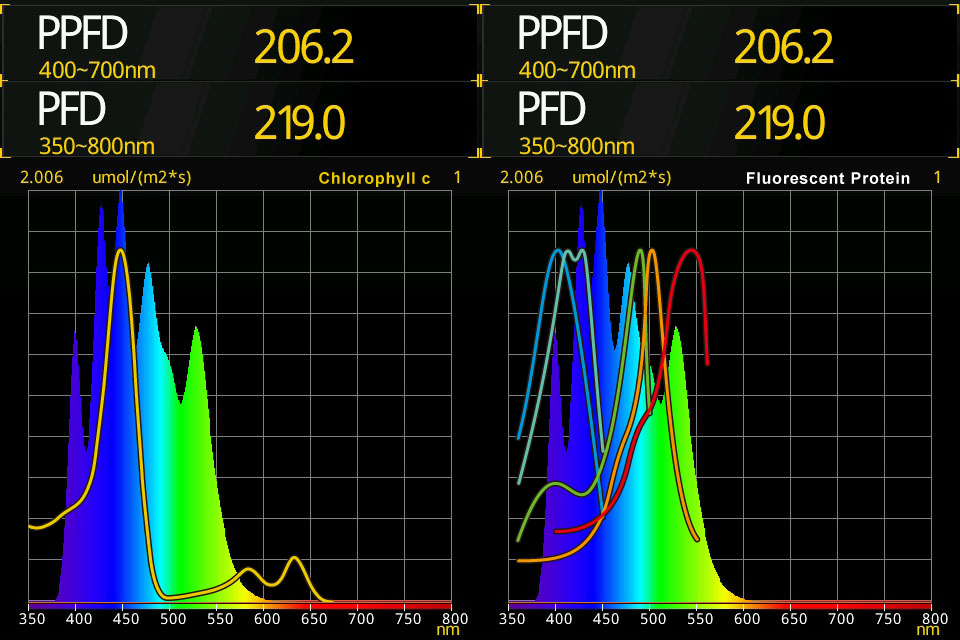

まず、グラフ画像の方は、細かな修正と追加がありました。

スペクトルグラフの縦軸に単位が追加されたのは有り難い✨

各PFDの波長範囲が文字化け?してたのも修正されたようです。

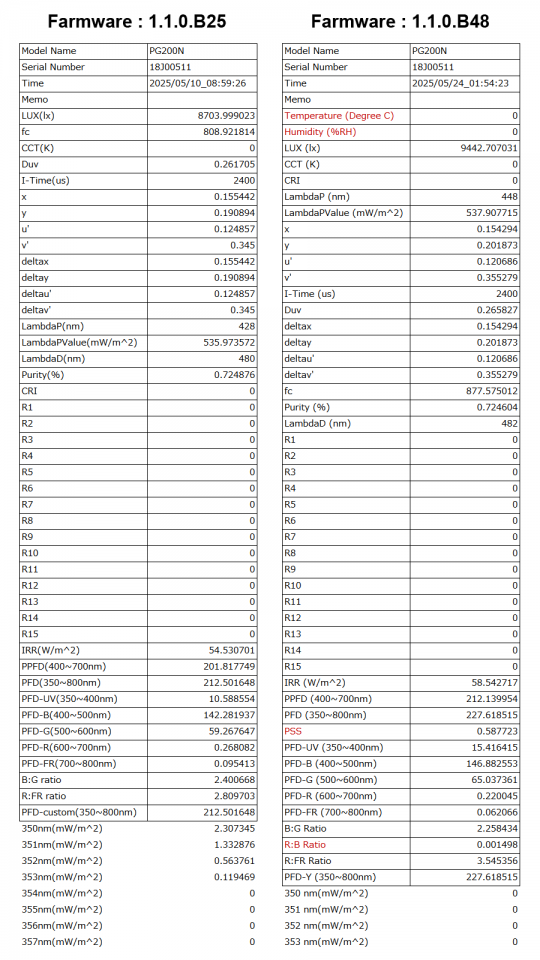

そして、CSVファイルの相違点はこんな感じでした。

スペクトル分解データは変わらず、その先頭に以下の4項目が追加されてました。

Temperature (Degree C)

Humidity (%RH)

PSS

R:B Ratio

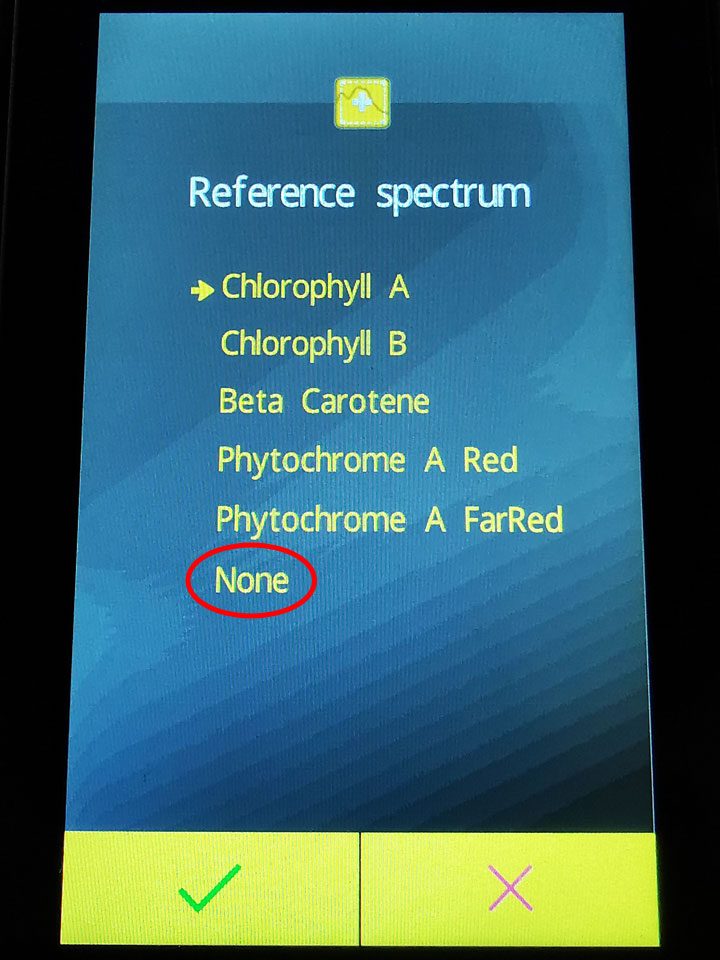

あと、PPFDグラフに合成されていたクロロフィルやカロテンの吸収スペクトルをオフにできるようになってました✨

今まではどれか強制的に合成されてたので、ようやく消せます🫡笑

正直、僕らサンゴの人なので、陸生の光合成色素の吸収スペクトルは要らないんだよなぁ🥺💦

強いて言うと、クロロフィルcや蛍光タンパクの励起波長が欲しいかな🤔笑

こんな感じで✨

その他、設定メニューはさほど変わってない気がするけど、測定メニューの項目はかなり増えた印象です。まだ全然把握し切れてない🥺💦

ひとつ挙げるならば、キーボードという項目が増えてて、ナニコレ🤔と思ってオンにしてみたら、データの保存時に任意のファイル名を付けられるようになってました✨ これは有用☝

但し、数字と大文字英字の10文字のみ。なぜ自動より字数が少ないのか🤔?笑

あと、ハイフンやドットも欲しかったよね…🥺

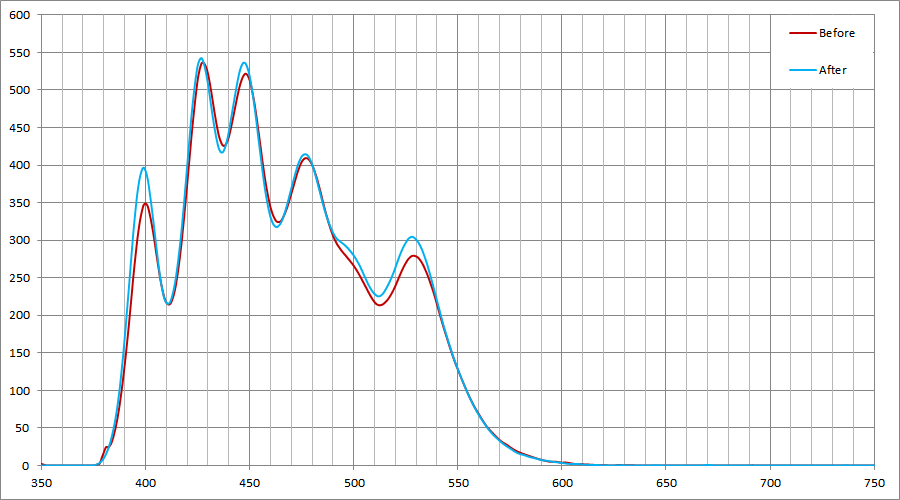

そして、保存データをグラフ化していて気付きましたが、なんとなんと⁉

前々から困ってたカーブの異常が改善されていました☝ ヒャッホー✨

今回のファームウェアアップデートでこれが一番嬉しいポイントです🥹

例えば、これは先日カスタマイズ製作したワイドバンドブルー+グリーン増し増しスポットLEDの測定データをグラフ化したモノです。赤線が旧ファームウェア、青線が新ファームウェアで測定したスペクトルカーブです☝

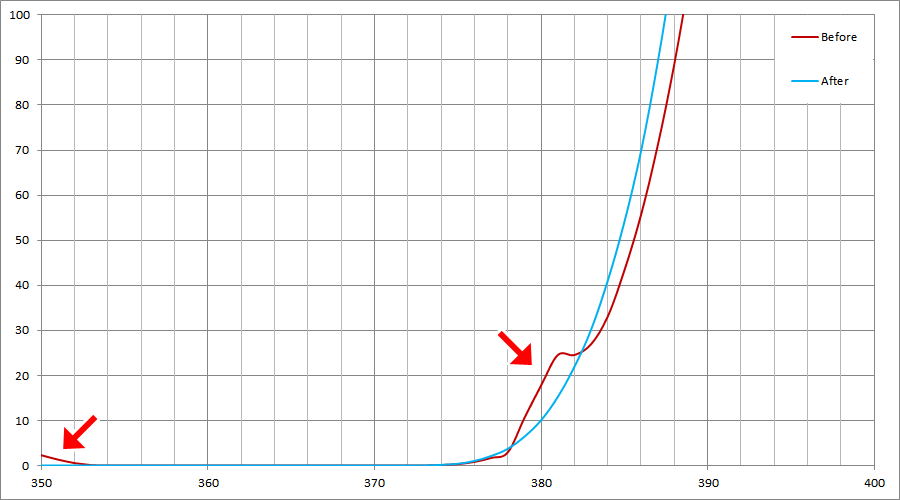

それぞれ別ロットを測定したのでカーブ自体は異なりますが、380nmの部分をご覧ください。分かりますか?

拡大します。

恐らくセンサーの都合なのか、380nmを境にカーブを連結する際の誤差を丸め切れてないのかなぁ?と前々から泣き寝入りしていた現象だったのですが、こんなにも綺麗に改善されて、エイジさんホクホクです☺️

ついでに350nmで少し立ち上がりがちだった癖も直ってました☝

UPRtek、グッジョブ👍

あ、ちなみに新ファームウェアの露光時間を確認しましたが、最大1000msのままでした🥺チーン

んー… ヤコウタケどうしよう…🥹

-

前の記事

Creeがまたシアンを作り始めたらしい 2025.05.22

-

次の記事

RedSea ReefLEDの第2世代”G2″がもうすぐ発売されるぞ! 2025.05.28