Creeがまたシアンを作り始めたらしい

- 2025.05.22

- LED

サンゴ育成LEDを製造しているメーカーのうち、シアン500nmの波長を採用している製品はまだまだ少ないのが現状です。

その要因のひとつは、

Cree社が製造するLED素子のラインナップにシアンがなかった☝

のも挙げられます🥺

しかし、実はCree社も以前はシアンを製造していました。

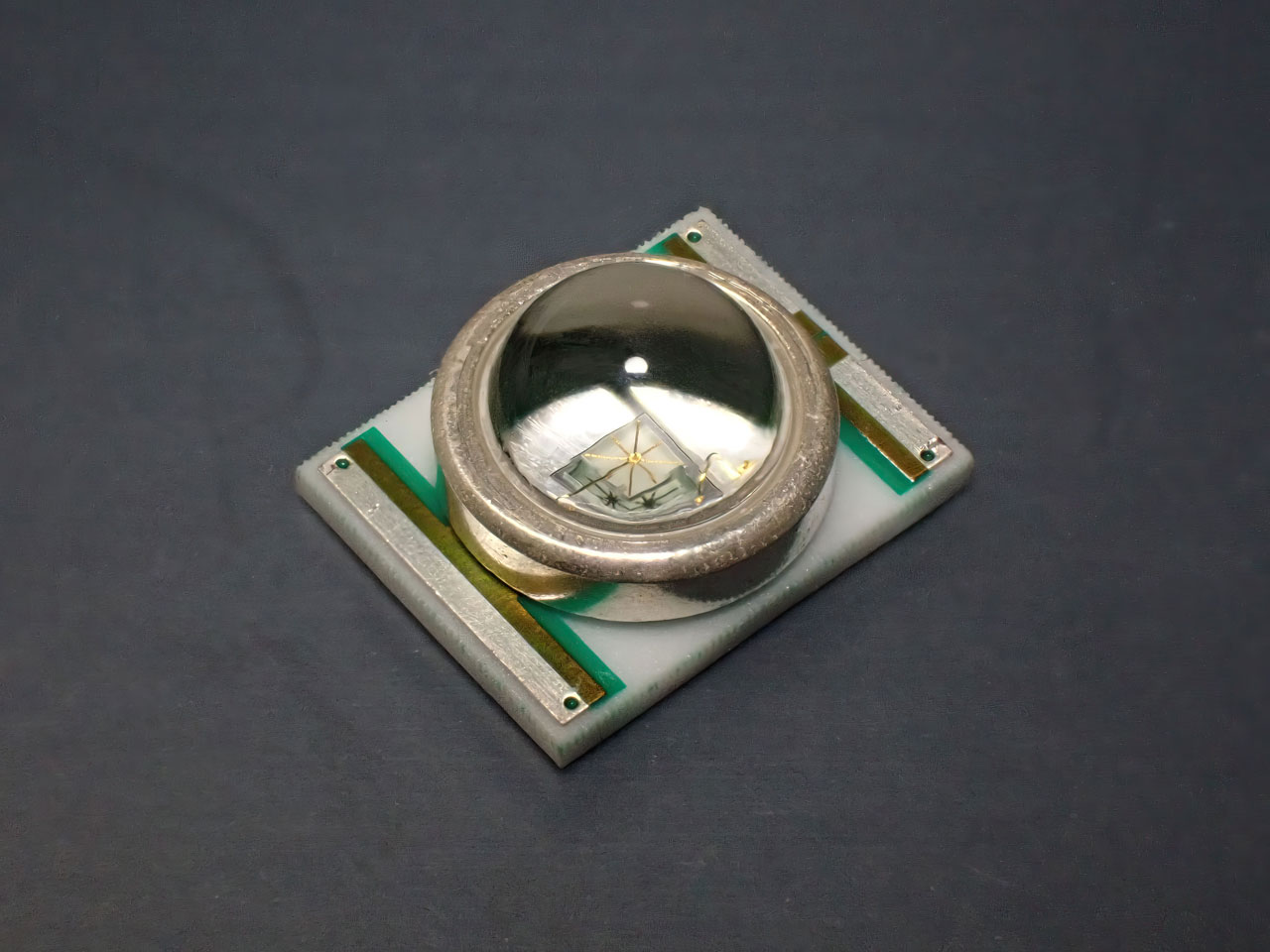

今から15年ほど前、当時のCreeの主力LED素子XRシリーズには、まだシアンがありました☝

しかしその後、LED素子の小型化が進み、Creeの主力がXPシリーズに代わる頃には、シアンの製造は途絶えてしまいました🥺

そのため、Creeを採用してきた各社のサンゴ育成LEDも、シアン不在の時代が長く続いたのです🥺

中には、KR93SPやKR90DRのようにシアンを採用した製品もありましたが、Cree以外のLED素子の中から波長精度や波長強度を満たすシアンを管理できるスキルが必要となるため、それを実現できたメーカーは少なかったようです。

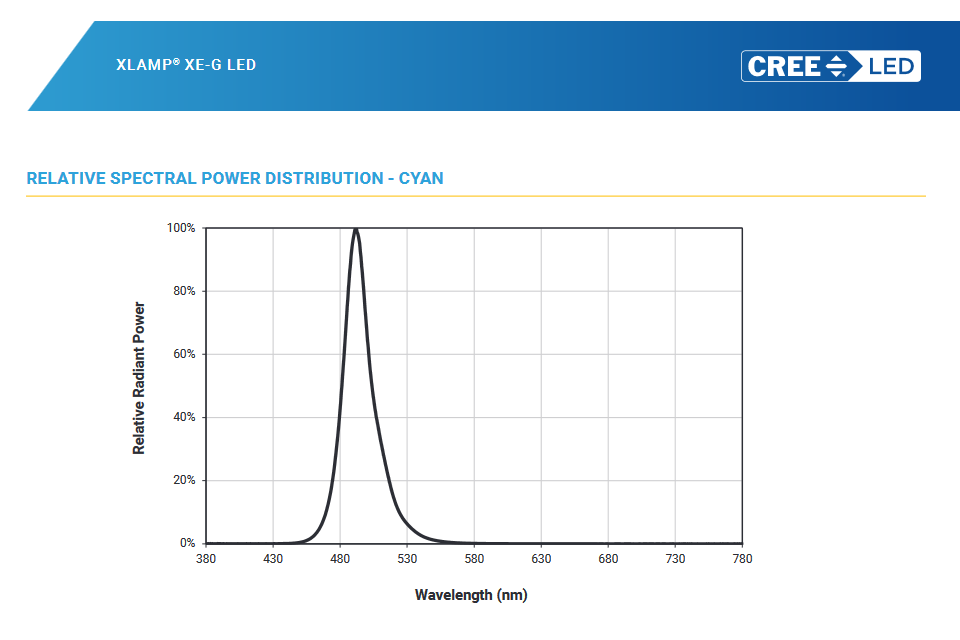

時は代わって2025年、なんと最新のCreeのXE-GというLED素子には、シアンがあるではありませんか⁉

僕は昨日知ったのですが、XE-G自体は3年前から製造していたようです。

なんてこった… 完全にアウトオブ眼中でした💦

おおお…

シアンがあるぞ…

波長精度と波長強度が管理できるなら、今後の採用もありだな…🤔

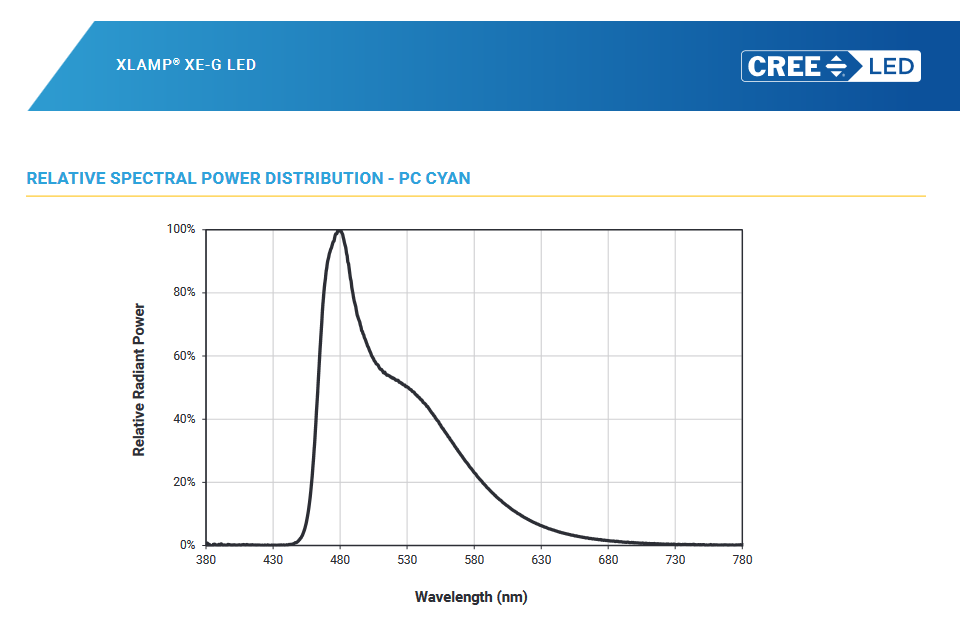

ところで、ラインナップの中にPC Cyanというシアンもありました。

どうやら蛍光体で帯域を作ってるタイプのようです🤔

むむ、光源は480nmのブルーチップか…

そこへ520nmピークの緑蛍光体を乗せてる感じか🤔

ていうか、このカーブ、まさにシアン蛍光タンパクじゃまいか😳笑

そして、データシートを一通り眺めていくと、おやおや、蛍光体を利用したこのPCシリーズのLED素子が、やたらに多い⁉

そんなに需要があるの🤔??

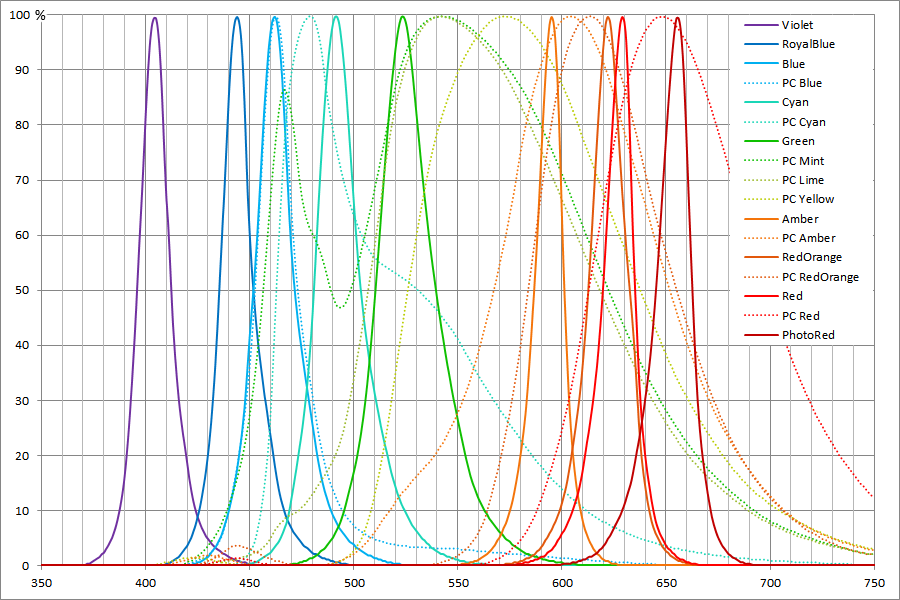

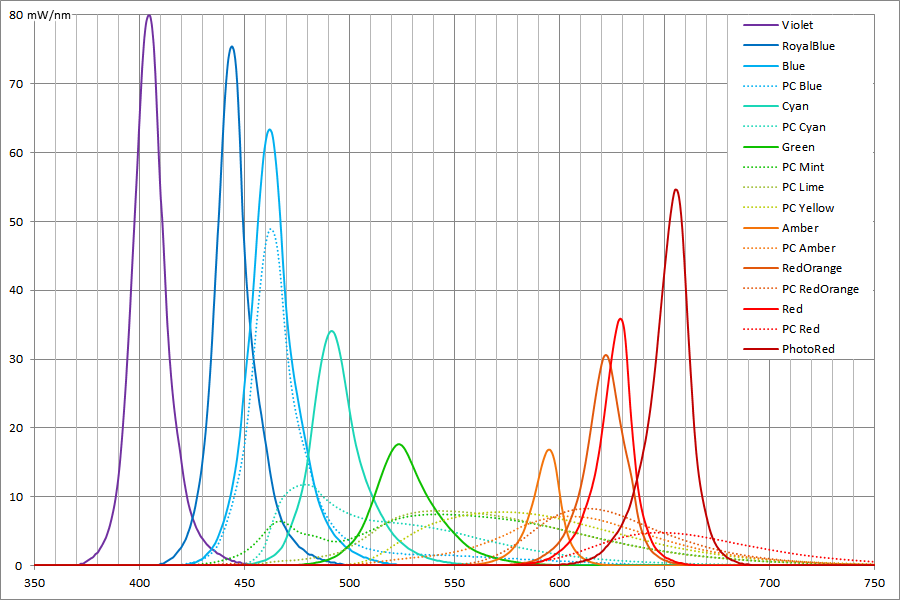

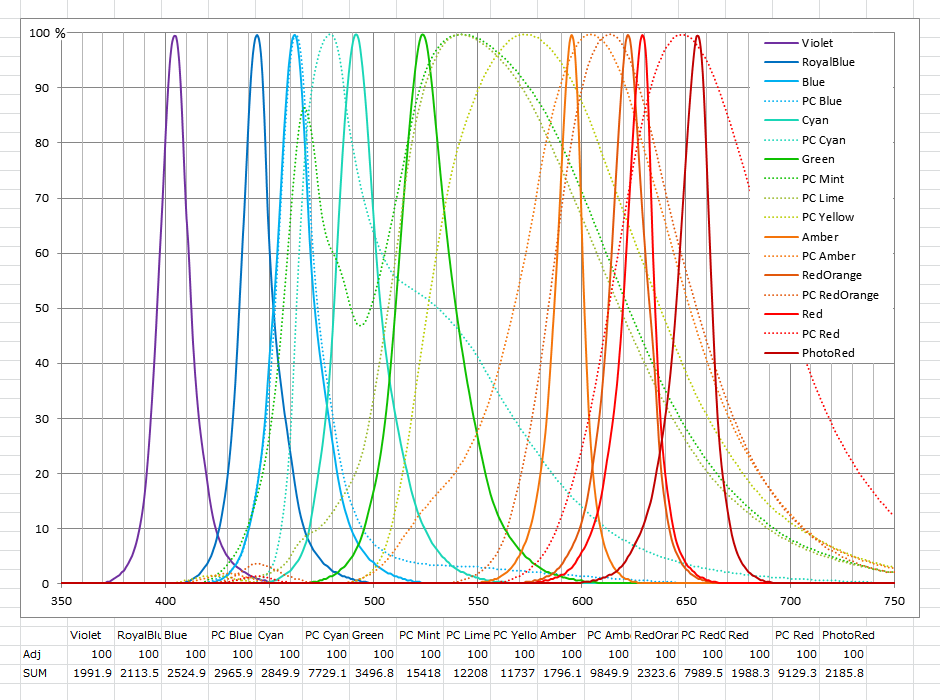

と言うわけで、全スペクトルをトレースして並べてみました✨

単波長チップを実線で、蛍光体によるPCシリーズを破線で並べました☝

え、待ってCreeさん、シアンだけじゃなくて、遂にUVまで作ったの😳⁉

マジかっ😳💦

ただ残念なことに、このUV(Violet)は波長ランクが400-420nmとなっていて、400nmや425nmを決め打ちして注文できるのかどうかは分かりません🤔

少なくとも個人向けでは無理だろうなぁ…

話を戻して、このPCシリーズは気になりますね☝

蛍光体による波長帯域の確保と言えば、例えばブルーチップ+黄色蛍光体の白色LEDが挙げられますが、もし光源チップのカーブを極力抑えて黄色など中域のカーブだけを取り出すことができれば、今後のスペクトルデザインで有用なLED素子になり得ます☝

例えば、現在はワイドバンドブルー域に中域の波長域を盛るために白色LEDの8000Kや4000Kを足して500-600nmの帯域を確保していますが、どうしてもブルー450nmのカーブが重複してしまうため、その分短波長ブルー450nmを抑えたり等の工夫が伴います。それが重複なく中域だけ補完できるならありがたい✨

ただ問題は、蛍光体による波長シフトは変換ロスが大きく波長強度が弱いため、今までは採用に至りませんでした。しかし、もし波長強度が実用域ならあるいは🤔

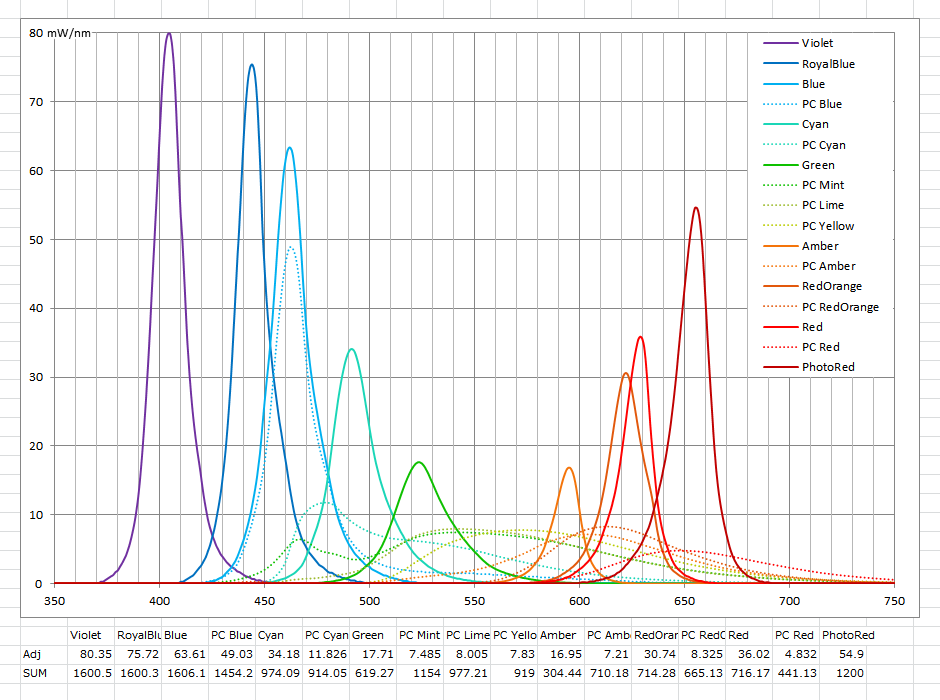

そこで、波長強度を見定めるべく、実際の放射束を適用したグラフも作ってみました。

※公称カーブの波長に見合った波長強度を割り当てています (方法は後述)

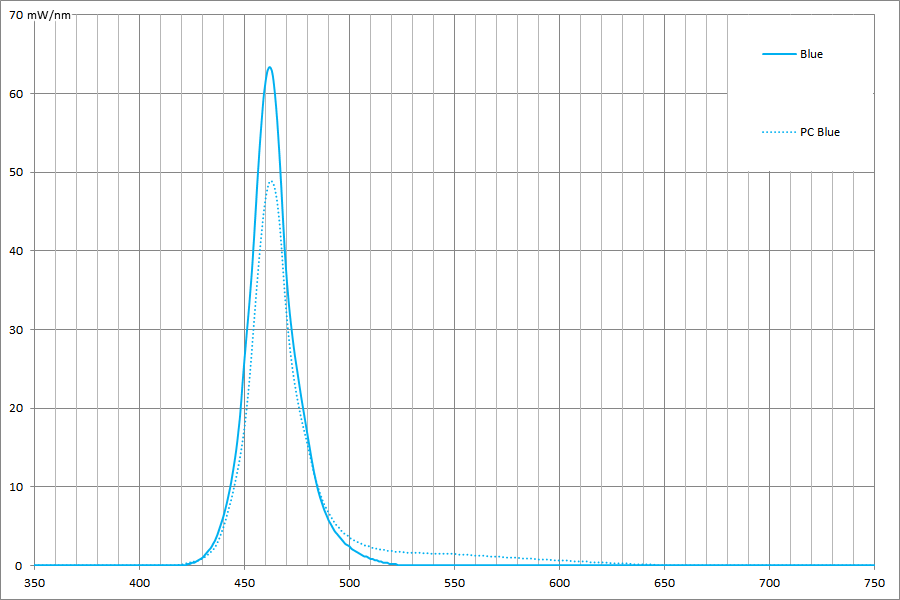

まず、BlueとPC Blueの波長強度比較。

PC Blueは460nmのブルーチップに薄ら緑蛍光体を載せた感じのようです。

使い道は… ないかな🤔

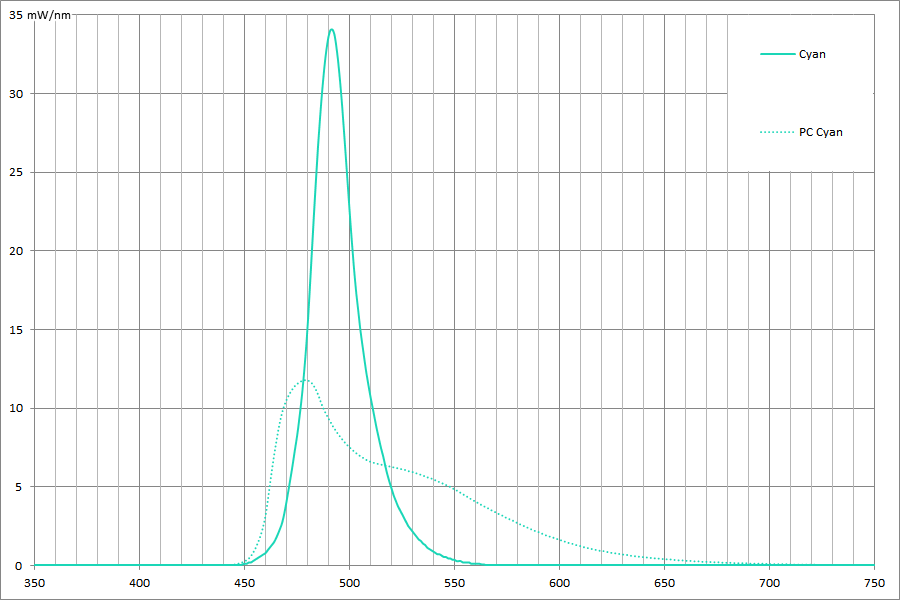

続いて、CyanとPC Cyanの波長強度比較。

ただでさえシアンはブルーに比べてピーク強度が弱いので、蛍光体にここまでエネルギー食われるのは痛いな…💦

やはり使い道はないかな…🥺

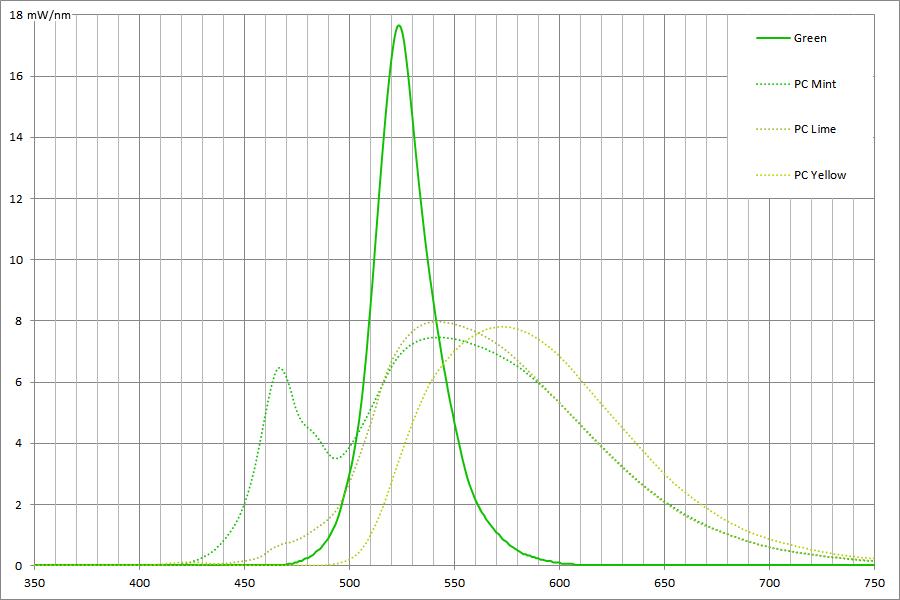

続いて、GreenとPC Mint/PC Lime/PC Yellowの波長強度比較。

お、PC LimeとPC Yellowは光源チップのカーブがほぼなく、純粋に中域の補完だけに使えそう✨

使うとしたらなるべく単波長Greenと重複しないPC Yellowが良いかな🤔

ただ… やっぱりメッチャ弱い💦

でも現状の白LEDに置き換えるなら、球数はなんとかなるかなぁ🤔

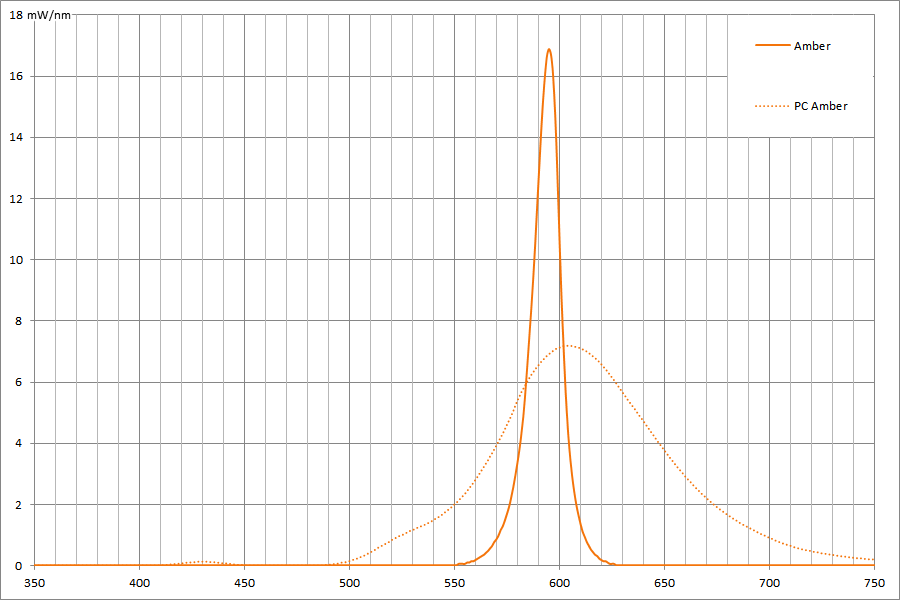

続いて、AmberとPC Amberの波長強度比較。

んー判断に苦しいな。使い道が…🤔

ていうか、単波長Amberって未だにこんなに弱いのかぁ…🥺💦

Amberに限っては、蛍光体で使った帯域の総エネルギー量の方が単波長LEDより断然強いですね。倍以上あるもん…🥺💦

ただ、無駄に帯域が広いのが悩みどころ…

600nmだけドカーンと盛れるカーブは作れないのかなぁ🤔

それが叶えばもう単波長Amberはお払い箱だけど…

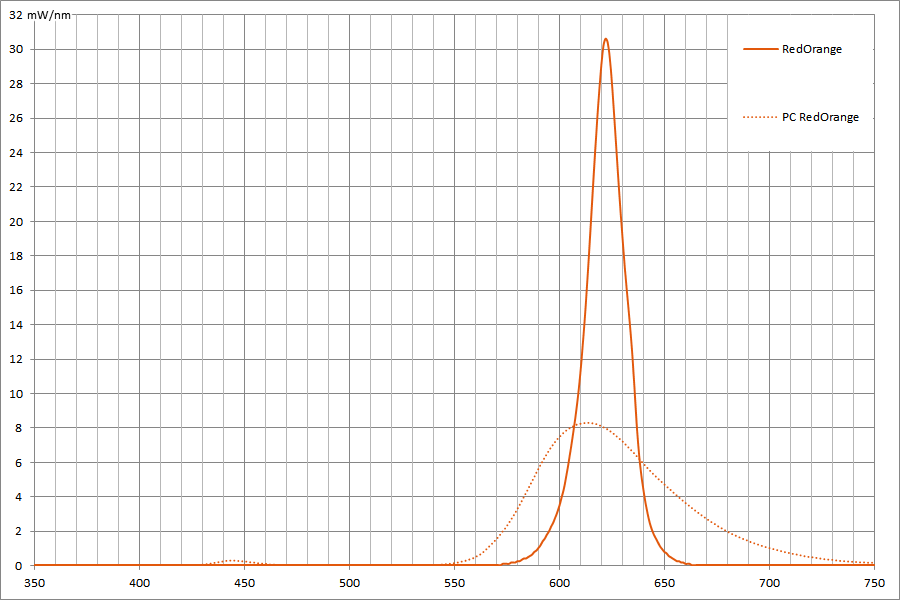

続いて、Red-OrangeとPC Red-Orangeの波長強度比較。

Amberと同じく…🥺

ま、単波長Red-OrangeはAmberの倍くらいあるけど。

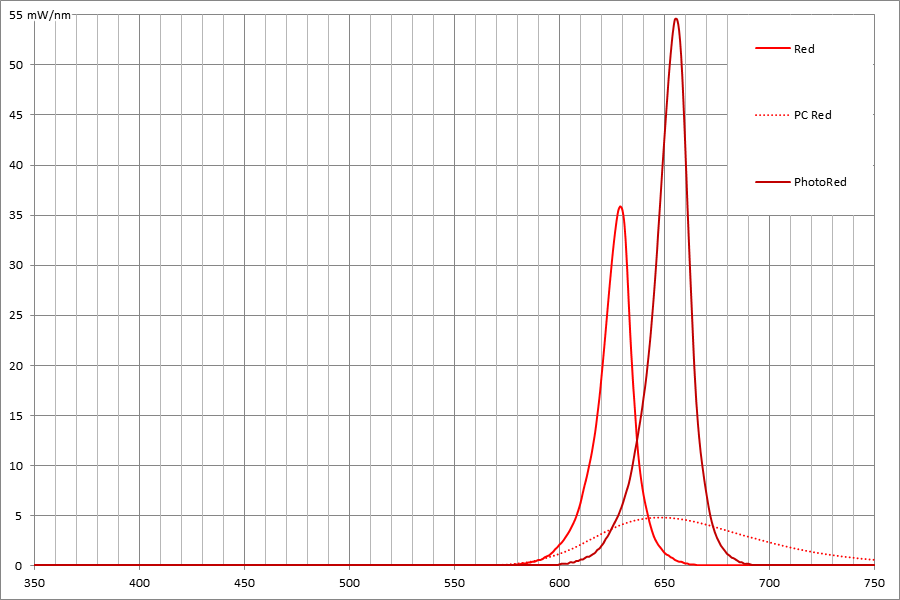

最後に、RedとPC RedとPhoto-Redの波長強度比較。

んー、やっぱり弱すぎるな💦

これで深赤波長域をカバーするなら、現行のSPECTRAの660+680nmデュアルチップの方が遙かに強い…🥺

総括としては、白LEDをPC Yellowへ置き換えて、ブルーの重複なく500-700nmを補完するシステムLEDの可能性はありかなと思いました。次期SPECTRAにどうだろうか🤔

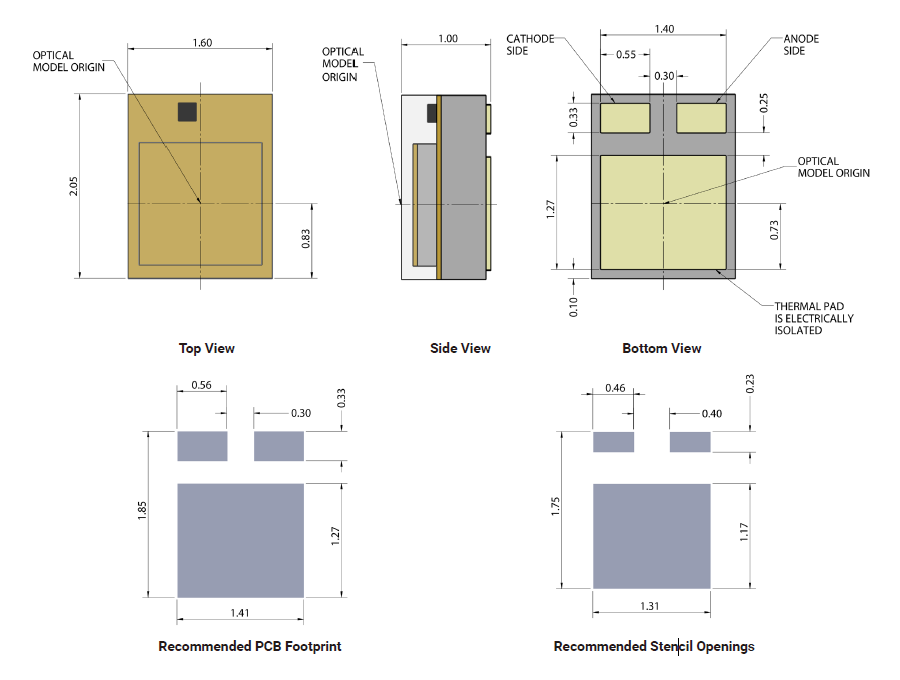

ただ、このLED、ハンダパターンが従来のXPと違ってLumileds Rebelライク🥺

んーLED基板の作り直しが必要だな…

それなら、まずは3535の蛍光体LEDを探してみるかな🤔

おわり🥺笑

オマケ:LEDのスペクトルカーブに波長強度を適用してグラフ化する方法

※ざっくり解説なので、質問があればコメントください🙇

僕がよくやる方法は、

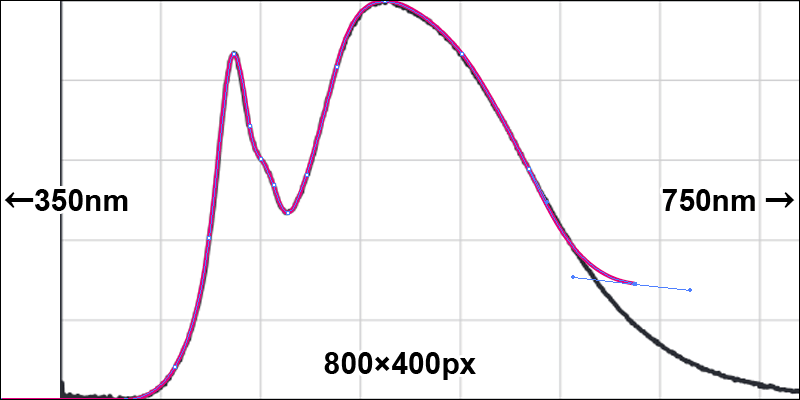

- LED素子のデータシートに載ってるスペクトルカーブをイラストレーター等でトレースしてひとつずつGIF画像に保存 (350-750nm/800×400px)

- それをGraphcelというソフトへ放り込んで波長毎の分解データを作成してCSVまたはTXTで保存 [A]

- それをRAYCALのDATAタブへ放り込んで公称光束値を入力して保存した後に再度DATAタブで放射束を確認 [B]

- [A]をエクセルに放り込んでグラフ化 [C] ※相対グラフの完成

- [C]の各LEDの積分値(SUM)が[B]の放射束になるように調整 ※絶対グラフの完成

こんな感じです☝

1. スペクトルカーブのトレース方法

僕はイラストレーターを使ってますが、パスが描ける画像ソフトなら何でも良いと思います。トレース中は赤色で、保存の際は黒色にすると良いです。画像フォーマットはGIFで保存します (後述のソフトがGIF対応なので)

2. Graphcelでカーブ画像から波長分解データを作成

保存したGIF画像をGraphcelへ放り込んで、X軸の最大値を750、最小値を350、分解数を400にすれば、1nm毎の分解能になります。Y軸は0-1のままでOKです。最後に▶数値化を押すと分解データが生成されるので、適当な名前を付けて保存します (CSVでもTXTでもOK)

3. RAYCALへ波長分解データを取り込んで放射束を確認

RAYCALのDATAタブへ波長分解データを取り込み、公称の光束値を割り当てて保存し、再度DATAタブを開いて放射束を確認します。

なぜ放射束を得る必要があるかというと、公式のLED素子の光量表記は、BlueからRedまでの波長は光束ルーメン[lm]で表記されていますが、これは人間の目に明るいか暗いかの比視感度が適用された光の単位なので、光エネルギーの絶対値ではありません。従って、これを絶対値の放射束Radiant Flux[mW]に揃えてグラフ化することで、グラフ上で強弱関係を評価することができるようになるという訳です。

※ブルー以下の短波長やレッド以上の長波長は放射束で表されていることが多いので、そのまま使用できます

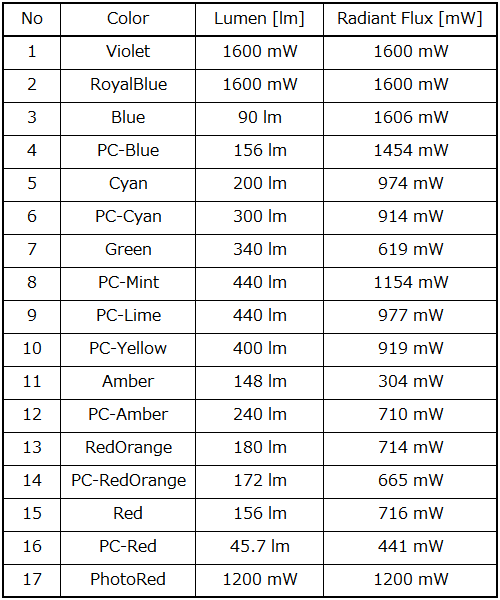

そうして今回得た放射束はこんな感じになりました。

※ルーメンを適切に放射束に変換するため、公称スペクトルの波長域に合わせて適正なルーメンを適用した上で放射束を得ています

4. エクセルに波長分解データを並べて相対グラフ化

先にGraphcelで作った波長分解データをエクセルに取り込んで、相対グラフを作成します。※エクセルのグラフ作成方法は割愛します

相対グラフは、ただ並べるだけで簡単に作成可能ですが、GraphcelではY軸を1にして分解したので、調整係数(Adj)として100を掛けて100%表記にすべく、波長分解データのひとつひとつに100を掛けた上で積分するような書式を各セルに記述しています。※エクセルのグラフ作成時の書式のスキルが必要

5. エクセルの相対グラフを絶対グラフへ作り替える方法

上で作成した相対グラフのSUMを放射束に見立てるべく、先に得た放射束値÷SUM×100の値を調整係数(Adj)へ入力すると、このSUMが目標の放射束値となるような波長強度グラフに再描画されるので、それを全てのLEDで繰り返せば絶対グラフの完成です✨

これが、データシートから得られた各LEDの公称光量を反映した絶対グラフとなります✨

但し、慣れないうちは特にブルー周りでの波長強度の狂いに悩まされることが予想されるので、波長とルーメンの適用にはひたすら鍛錬が必要です☝笑

※例えば、放射束300mWのブルーLEDがある場合、同じカーブで460nmと470nmでは光束値はかなり変わります☝

460nm (300mW) 光束 14 lm

470nm (300mW) 光束 26 lm

逆に、光束30lmのブルーLEDがある場合、同じカーブで460nmと470nmでは放射束はかなり変わるとも言えます☝

460nm (30lm) 放射束 636 mW

470nm (30lm) 放射束 351 mW

従って、光束を割り当てる際に、対象のカーブのピーク波長をよく見た上で、どの光束が適正なのか判断できないと、予想に反してグラフが踊ります☝笑

その鍛錬にRAYCALは非常に役立つと思いますので、色々いじってみてください☝

-

前の記事

新ヘッドアップディスプレイ続編3:短い延長ケーブルをなんとかする 2025.01.15

-

次の記事

UPRtek PG200Nのファームウェアをアップデートしてみた 2025.05.24