またまた紫外線とは直接関係ありませんが、前回もだにやんのスギノキミドリイシの渇虫藻ネタをご紹介したので、今回はケントパパのミドリイシの渇虫藻をネタにします。

ま、渇虫藻ってなんか地味だし、いまいち関心は薄いと思いますけど、ミドリイシの色揚げには無視できない存在なので、なるべく皆さんには興味を持って欲しいと思いますです。

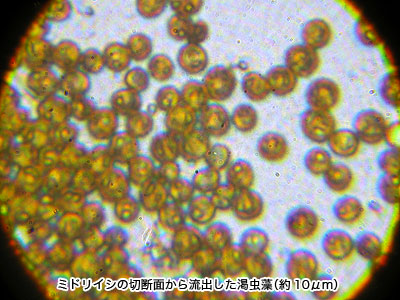

まず、ケントパパから届いたミドリイシをバケツに入れていた時の様子。

なんか根っこからサビ出てますねぇ(笑)

果たしてこれが渇虫藻なのか?

さあ、顕鏡してみましょう♪

おおお。前回のだにやん渇虫藻(便宜的にこう呼ぶ)と同じだぁ~。

よく見ると、渇虫藻の中になんか核みたいなものも見えますね。

渇虫藻が細菌やラン藻とは異なる真核生物の仲間だと言うことが判ります。

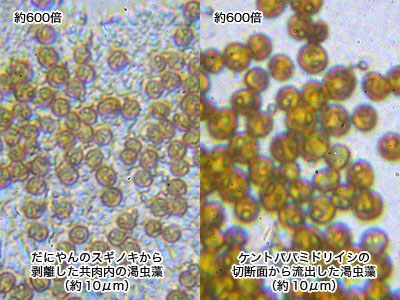

ちなみに、前回のだにやん渇虫藻との比較です。

左がだにやん渇虫藻、右がケントパパ渇虫藻です。

うーん。。。所詮、渇虫藻は渇虫藻か。見た目同じやん。

ちなみに渇虫藻は1属1種で、学名はシンビオディニウム・ミクロアドリアチカム(Symbiodinium microadriaticum Freudenthal, 1962)とされてきました。

しかし、近年の18SrDNA解析により現在では10種程度に分類され、研究分野ではA~Hのクレード(単系統群)に分けて扱われているようです。

(ほとんどが学名無しのSymbiodinium sp.)

また、イシサンゴ類に共生するクレードはA,B,C,D,Fの5タイプとのことです。

さらに、サンゴに共生する褐虫藻は1種のみとは限らず、むしろ複数種の褐虫藻と共生し、環境に適応しているようです。

ちなみに属名の SYMBIO とは共生を意味します。もちろん、共生藻が由来でしょうね。

参考文献:

海洋微生物と共生/石田祐三郎著/成山堂書店

オーストラリアの温帯域のミドリイシと共生する褐虫藻の遺伝的多様性/安部真理子/琉球大学

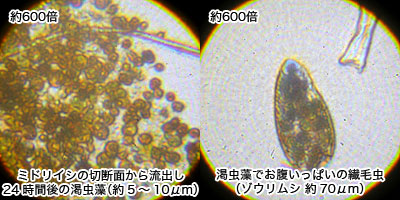

ちょい脱線しましたが、実はバケツにはミドリイシから流出した渇虫藻をそのまま残してあり、時間経過による変化を見ようと目論んでいました。ちなみにこの渇虫藻群はミドリイシの粘液に絡んでいるため、定位置に付着しています。だから後々顕鏡しやすいのです。

さて、これで何を調べるのかと言うと、サンゴから離脱した褐虫藻は、果たして自由生活モードに切り替わるのかどうか?です。

基本的に渇虫藻はミドリイシとの共生時には鞭毛の無い球体で存在していますが、ひとたびサンゴの体外に放出されると卵型に変形し本来持っていた鞭毛を発現させて自由生活に移ると言われています。ま、元々が渦鞭毛藻の仲間ですから、それは当然と言えば当然です。で、それを確認したかったと言う訳です。

さて、あれから24時間が経過しましたが、果たして渇虫藻は走り回ってるのでしょうか?

ガーン!?

ゾウリムシが食い散らかしてる(曝)

ちなみにこのゾウリムシは、ケントパパ亭からの使者です(汗)

ホント、この子はどこにでもいますね。

ま、まだ相当数の渇虫藻が粘液に絡んで残ってるので当面大丈夫だと思いますが、本日顕鏡したところ、鞭毛も見えないし、まったく動いてません。それどころか、いくつかの個体に収縮が見られます。ミドリイシからの栄養供給が途絶えて、餓死寸前なのかしら?

あるいは、ここに残ったのは全てダメージ個体で、元気なのは既に走り去った後なのか?

それとも、自由期に移るまで少し時間が掛かるのかな?

そういえば光を与えてなかったので、とりあえず今日は照明を当ててみよう。

で、今日も見てみます。

おまけ。満腹のゾウリムシ(笑)

あり?

よく見たら、ゾウリムシの周りに一匹見慣れない動きの子が走り回ってます。

この動きは過去のVMワラワラ実験でも見たことのないものです。

まさかこれが自由期の褐虫藻???

そう言われてみれば卵型・・・。

でも色がまったく違うよなぁ。。。