そう言えば僕はブログと言うものをやっていたのだった。

と言うことで、久しぶりにミドリイシのその後の経過報告です。

が、暇がないので前回の投稿のコメント欄に載せました。

おわり

ごっごめんなさい。ホントにそのうち。。。

懲りずに書いてみたりする結果オーライな日記

そう言えば僕はブログと言うものをやっていたのだった。

と言うことで、久しぶりにミドリイシのその後の経過報告です。

が、暇がないので前回の投稿のコメント欄に載せました。

おわり

ごっごめんなさい。ホントにそのうち。。。

今回は、LEDの光が光合成色素の要求を満たすのかどうかを考察したいと思います。

その上でも避けられない要素として、光合成有効放射(Photosynthetically Active Radiation)についても触れたいと思います。

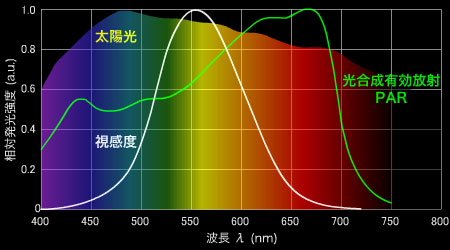

PARは、太陽光スペクトルのうち、光合成に有効な波長と感度で表されます。

主に380~710nmの帯域が有効波長帯です(帯域自体は人間の可視域とほぼ同じ)

感度は波長により異なり、以下のような光合成感度を持っています。

背景のグラデーションが太陽光の分光スペクトル、白のラインが人間の視感度(色によって異なる光の強さの感じ方)、そしてグリーンが光合成有効放射のPARです。このグラフを見れば、PARの感度特性が太陽光に由来することが一目瞭然です。太陽光の少ない赤に対して高感度、多い青に対して低感度、と言ったところでしょうか。もちろんこれは照明を構成する基礎として非常に役立つデータです。

その前に、少しだけ視感度についても触れておきます。

よく、「青色LEDが弱い」とか「UV素子が暗い」とか思われがちですが、そもそも人間の目は全ての波長を同じ強度では捉えていませんので、各波長を同じ強度で配列した光源を観察した場合でも、555nmの黄色のあたりがもっとも強く見え、そこから前後に外れるに従って弱く見えます。しかもUV素子の場合、仮にピークが400nmであれば、ピークの青側の成分は辛うじて見えますが、350nm以下くらいのピークになると、帯域全体が可視域より外れるため、我々の目には光として捉えることができなくなります。そこで間違っても暗いと思って素子を直視することの無いように注意しなければなりません。目がやられます。

海外のマリンアクアリストの間では、以前からこのPARが重要視されていると、コロラドのTAKA氏からよく伺っておりました。TAKA氏もPAR用の測定器を持ってるほど。

しかし、日本ではあまりPARと言う用語は耳にしませんよね? 何故かしら?

はい。それは完全にメーカーやショップのせいでしょう(僕らも?)

PARを意識したランプとしては、陸生向け植物育成ランプが有名です。また、これを流用したアクア用ランプもありますが、メーカーでは他の光色ランプとの併用を推奨しています。やはり海洋生物の飼育は淡水とは異なり、その対象の生体によって生息深度が異なりますから、再現されるべき環境光(色温度)は多岐に渡る訳です。

とは言え、海藻やサンゴのような海洋性光合成種(以下、海洋生物)と言えども、主要な光合成色素はクロロフィルであり、PARランプの必要性は間違いではありませんが、海洋に於いてはその水深によって利用できる波長が限られており、多くの海洋生物ではクロロフィル以外の光合成色素によって、クロロフィルの光合成が補われています。要するに、カロテノイドやフィコビリンのような光合成色素が取って代わり、クロロフィルとは異なった波長域を利用することで、その水深の光環境に対応しているのです。もちろんその比率や感度、色素量は環境光によって必然的に獲得されたものでしょうから、それらを無視して生体に異なる波長を与えることは、その生体の色素維持に大きな影響を及ぼすでしょう。サンゴの色が・・・と言うのは、まずこれが大きな原因であると思われます。それは異なる環境光に順応した結果、各色素の比率、感度、量を順応せざるを得なかった、と言うことです。

よって、やはり海洋生物の飼育に於いては、PAR(クロロフィル向けの)だけを意識するのではなく、更にそれぞれの生体の色素に合わせた意図的な波長域の光を用意することが望ましいと言えるでしょう。

陸生植物の光合成だけではなく、海洋生物の光合成についても触れていそうな文献をネットであたってみました。一部、陸生情報も含みますが、ためになったので併記しておきます。

植物プランクトンの光合成と光利用 - 岸(北海道大学)

5Pのグラフを参照:植物プランクトンによる光吸収

(珪藻、渦鞭毛藻、クリプト藻、ハプト藻、藍藻)光放射と生物 - パナソニック電工

1Pから引用:また葉色や果実の着色(サニーレタスの赤、イチゴの赤、ナスの紫など)には色素(アントシアニンなど)の働きが不可欠ですが、この色素の発現は近紫外放射(300~380nm)によって促進されます。クロロフィル蛍光と吸収による光合成測定 - 北海道大学 (リンク切れ)

3Pから引用:紅藻やシアノバクテリアにおいては,クロロフィルの蛍光の他にフィコビリンの蛍光が観察される.

15Pから引用:少なくとも緑藻,紅藻,そしてサンゴの共生藻である渦鞭毛藻などで,陸上植物とは異なり,シアノバクテリアと同様の,呼吸系の光合成系への影響を考慮に入れた解析が必要である.

17Pから引用:このオレンジカロテノイドタンパク質による熱放散系は,過剰な光による光阻害からの保護などに働いていると考えられる海洋微生物生態学入門 - 広島大学

40Pを参照:各光合成色素と利用波長に関するイラストあり

その他、バクテリオプランクトン、光合成、赤潮など、文献全体的にとても内容が濃い

いろいろ見て回った結果、各光合成色素の特性や反応から、一般的なクロロフィルaと、その他のカロテノイドやフィコビリンのような色素をひとつにまとめて取り扱うのは無理がありそうでした。やはり海洋生物の飼育に於いては、目的の生体に合わせた光源やそれらを広くカバーできる帯域を持った光源の用意が必要であると言えそうです。

ぶっちゃけ、多くの植物育成ランプの特性が、青や赤にピークがあるクロロフィル向けだとは言っても、中間の波長はゼロではないので、他の色素の要求もある程度はカバーされているだろうと思います。しかし、これをLEDで実現する場合、非常に困難な問題が障害となります。それは波長の連続性です。

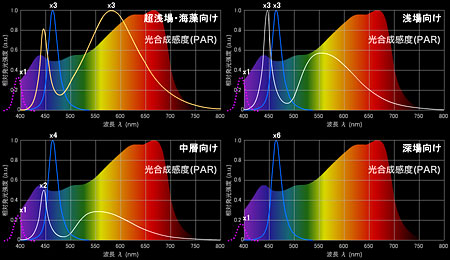

各光合成色素の吸収スペクトルに、一般的なLEDのスペクトルを重ねてみました。元の吸収スペクトル図は雑学5.光合成色素の種類を参照のこと。

見てお判りのように、白や電球色以外の単色LEDは、いくら並べたところで連続波長を得る事はできません。という事は、その欠落した波長域を要求する光合成色素には完全に対応できないということです。但し、厳密には例え感度のピークを外していても、少しでも感度帯が発光域にクロスしているなら、低感度ではありますが光合成色素はその波長を拾います。でも、なるべくなら広くカバーしたいですよね。

そこで、白LEDや電球色LEDの出番です。クロロフィルは勿論のこと、フィコエリトリンやフィコシアニンでさえほぼ完璧にカバーします。電球色ならもっと容易でしょう。

という訳で、海洋生物向けLEDランプを構成する素子には、白LEDか電球色LEDを織り交ぜることは非常に有益だと思われます(但しフルカラーRGBによる白では波長の連続性は得られないので注意のこと)

これは、今回のUVブレンドLEDランプ考案の際に、試行錯誤したLED素子の組み合わせ例をスペクトル図に起こしたモノです。UV-LED素子は紫の点線、青線は青LED素子、白線は白LED素子、橙線は電球色LED素子です。およそPARの感度に合わせた配合になっていると思います(PAR感度に対する光強度が逆数である点に注意のこと)。そしてこの特性が実現できたのは、やはり白LED(青+黄色蛍光)のお陰です。

尚、各色の強弱は素子数を反映しただけのもので、実際の特性を表したものではありません。実際の特性については待望のGrassy LeDio 9シリーズを参照のこと。とは言え、およそ期待通りの特性が得られています。

ちなみに今回のサンプルは、このグラフで言うところの右側上下の仕様です。青×3+白×3+UVのAqua400UVと、青×6+UVのDeep400UVね。

色温度の問題から今回は電球色の採用は残念ながら見送り(笑)

が、言わんとすることは判りますよね?

そう、UVとオレンジを欲するであろうスギノキUVスペシャルの構想です♪

いずれは実現して、LEDでスギノキブルー化計画です!

白LEDや電球色LEDの採用により、緑~赤のフラットな特性が容易に得られ、まずは光のベースが構成されます。そして海洋でのメインとなる青を補強し、さらにUVを追加してみようと言う、今回の目論見です。

そして青の必要性は、水深が増すほどに顕著になるはずです。ダイバーには最早常識ですが、水面からエントリーし、5M、10Mと深度を増すに連れて視界は青くなり、深場では全ての景色が青一色に染まります。

スギノキのような浅場のサンゴでこそ赤の波長は青と同等規模で利用対象となりますが、それより深くなればなるほど、それ以深に分布するサンゴには青より高い(長い)波長である赤や橙などの光はほとんど届いていないのです(ゼロではありませんが)

参考:以前TAKA氏が貼ってくれた水深と波長の減衰図

だからこそ海洋生物は限られた波長の中からエネルギーを得るために多彩な光合成色素を獲得したのでしょう。その色彩を維持したいならあとは・・・言わずもがな。

参考文献:順不同

■光合成色素

光合成の森 > 光合成色素

Arietids > 藻類の分類

■光合成放射

植物育成のための光

「赤外線」で光合成する「クロロフィルd」 世界の海に広く分布!

「植物と光」

クロロフィルの吸収ピーク

植物栽培と光の活用

■その他参考スレッド

教えてください、青系ミドリイシ

教えてください、青系ミドリイシ 【2】

応援市場満員御礼ありがとございます!

満員?と言うのも変な表現ですが、気持ちそんな感じです。

販売開始2日目の11日の当サイトのアクセスは、過去最高に匹敵する7,000PV/dayを記録しました。一日24時間で平均して約12秒に1ページビューあったことになります。一番アクセスが集中した22時台では約3秒に1ページビュー、全ファイルアクセスを含めると偉いことになります。そりゃサーバーもさぞ重かったことでしょう。ご容赦あれ。

人気の的は、やはり新Grassy LeDio 9シリーズ、特に PLUS400UV のようです。

てっきり一時補給したLeDio7の方が需要高いかと思っていたりもしたんですが、いやいや、LeDio 9が引っ張りだこのようです♪

ま、価格を差し置いてもそれに勝るスペックですから、納得と言えば納得ですが。

スペックは応援市場でも掲載していますが、先日の記事でもまとめています。

裏事情にも少し触れておきますと、今回のサンプル出荷モデルは、照度重視な仕様が色濃いです。あまり細かくは書きませんが、最終的な販売モデルではビーム調整のためレンズが再度変更(専用レンズ開発中)になり、結果的には少しスペックダウンが予想されます。ま、そこはメーカーとしては致し方ないところでしょう。安定第一です♪

なので、照度マニアは今回のサンプルをなんとしても押さえておきたいところ♪

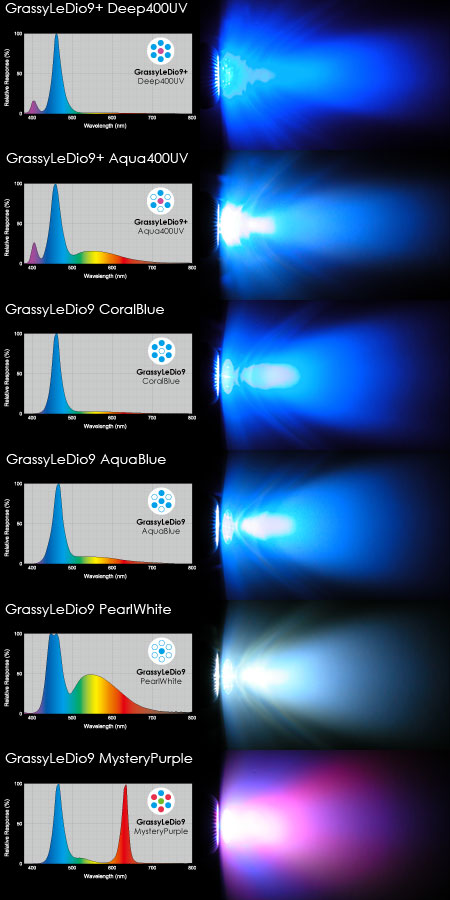

念のため、今回のサンプルの分光スペクトルと配光画像をまとめておきますね。

スペクトルは変更ありませんが、正規版では配光がよりブラッシュアップされるでしょう♪

今回ミステリーパープル(写真下)は応援市場のラインナップには載せませんでしたが、数台程度ならあるらしいので、もしどうしても欲しい方が居ましたら個別にお問い合わせください。info@1023world.net まで。

ちなみにミステリーパープルだけ今回のサンプルでもレンズが少し違います。恐らく赤と青をより満遍なくブレンドするためだろうと思いますが、このモデルのみフロストレンズ(すりガラス風)が採用されています。写真でもその効果が判りますね。とは言え、スペックを見れば照度にかなりの犠牲が見られます(汗)

紫外線ブレンドタイプのPLUS400UVは、ディープブルータイプとアクアブルータイプいずれも在庫は残り僅かだそうです。

通常カラーはまだあるそうですが、多分今月いっぱいで完売するでしょう。

欲しい方はお早めに♪

その他、隠し玉については、後日また告知します。

こちらはサンプルすら無いので、正規品待ちです。どんなかなぁ~♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 12月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||