eco-lamps KRシリーズの情報が満載のKR特設サイトには、KRユーザーが利用できるKRクラブと言うコンテンツがありまして、その中のレビューページは一般にも開放されているのですが、ご存じですよね? (それ以外のページは登録ユーザーのみ利用可)

そこで、先日から発売が開始されたサンゴ蛍光タンパクチェッカーF.P.ドクターを記念して、KRレビュー投稿者を対象にもれなくF.P.ドクターをプレゼントしちゃうKRレビュープレゼント企画が始まりました♪

なんと! 毎月一回以上レビューを更新するだけ!

それだけで、更新月に1種類ずつF.P.ドクターが当たります!!!

エントリー受付枠は70名まで! まだの人は急げ!!! 残り18名まで!!!

KR全製品が対象です(KR90/KR90DR/KR91/KR92/KR93/KR93SP)

8月はDr 400nm、9月はDr 475nm、と月によって当たる波長は決まってるそうです。詳しくはまた改めてお知らせします。10月、11月、12月までやるそうです。

ちなみに、KR90DRを先行予約で買われたユーザーの方は、既に400nmがプレゼントされていると思いますので、8月分としては9月分をシフトして475nmが当たるそうです。

現在既に52名がエントリーされているので、残り18名で締め切るとのことです。

またさらに、そのレビューの中からデビル賞とエイジ賞の2名のベストレビュー賞を毎月選出することになりました。そこでもさらに好きなF.P.Drが当たります!

てことは、うまくいけば年内に7本すべてタダで揃えることも不可能ではありません♪

でも待てない人は思いきって買っちゃおう!

フラッシュライトの相場を知らないと高いと思われるかも知れませんが、高出力のUVの1W素子を積んで5000円とか、フラッシュライト業界じゃあり得ない破格なんですよ!

別に利益をあげるつもりが無いからこその奉仕価格です♪

で、8月のベストレビューは、和田さんはhanapapaさんを選出されたそうです。

僕は、うおっち&ももさんのレビューを選びたいと思います。おめでとうございます!

決め手は、サンゴの経緯や色変化を写真で判りやすく紹介されていたから。

うおっち&ももさん、あとで和田さんから好きなF.P.Drを貰ってください♪

松本嬢、あとはお願いします。

もちろん、他のユーザーの方々のレビューもとても参考になりました。

ありがとうございます。

引き続き、9月もまた、皆さんのためになるレビューをよろしくお願いします。

デビル賞、エイジ賞も狙ってみてくださいね♪

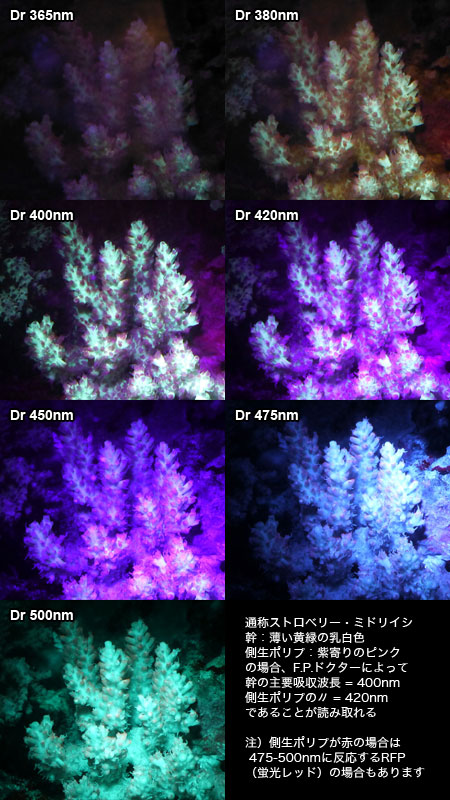

F.P.ドクターの使用例:ストロベリーの場合

このストロベリーの場合、幹の光るような乳白色は400nmをピークに吸収する蛍光タンパク(秘密)であることが判ります。また、側生ポリプのピンクは420nmに反応する蛍光バイオレットVFPであることが判ります(側生ポリプは475-500nmに反応する蛍光レッドRFPの場合もあります)。すべてF.P.ドクターでスッポンポンです♪

ちなみに補足ですが、蛍光と言うのはその励起波長が光源に含まれていれば、励起波長単光だろうとフルスペクトル白色光だろうと、励起され発光します。だから例えば、蛍光グリーンは青を当てても白を当てても蛍光グリーンが発色するのです。このストロベリーの場合も400nmを当てた時だけこのように発光している訳では無く、太陽光やメタハラなど400nmを多く含んだ光源であれば、400nm単光じゃなくても当然発光します。だから自然界ではこの色が維持されるわけです。間違っても「こんなん400nm当てた時だけじゃん♪」と早とちりをせず、情報をよく解釈して正しいスキルを身につけましょう♪

さて、良い機会なので、これまでのKRレビューの中から、ユーザーの皆さんの評価の傾向とQ&Aを簡単にまとめておきたいと思います。

まず、評価の傾向から。

多くの方が、光量は十分、省エネである、調光タイマーが良い、色が揚がる、と高評価されています。特に電気的な部分は良いとして、生体への効果がここまで安定して高く得られていると言うのは、設計者の僕としても大変嬉しいことです♪

しかし反面、照射範囲が狭い、本体が熱い、雷モード要る?、と言ったご意見もありました。また、一部の生体に対しては、光量不足、色下がりもあるようです。

そこで、それらの疑問の中から代表的な2つの説明と補足をしておきます。

Q. 照射範囲が狭いので、特に前後の奥行きに対して光量不足が生じます

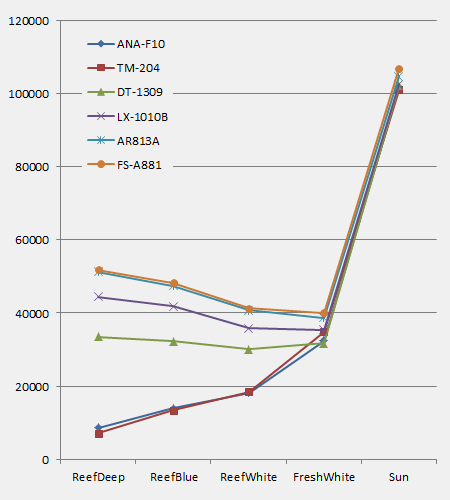

A. 元々の目指した設計が水深3-5Mであるため、それよりも浅い光環境を要する生体に対しては、確かに光量不足は生じます。また、メタハラの何倍もの省エネを実現するトリックとして集光レンズで光を収束させているため、そのビーム角の範囲から外れるほど光量不足は顕著になります。とは言え、あくまでも錬金術ではないので、製品単体で足りないならば台数を増やすしかありません。それは他の照明でも同じことです。現状、メタハラからの移行組の場合、およそ1/5~1/3もの省エネが相場になってるので、少なくともメタハラの半分程度の消費電力分までKRを増やせば、超浅場サンゴ相手にも十分な光量は確保されます。ただ、ネックなのは価格です。それは重々承知してます(汗)

なので、手っ取り早い解決方法としては、光量不足の理由の大半は超浅場特有の中域の波長帯域(黄色-橙)の光強度不足ですので、例えばLeDio 21e PearlWhiteやLeDio RS122 FreshWhiteなどのウォーム系白色スポットを補助に当てるのがオススメです。もっと安価な市販の温白色系スポットでも構いません。それによって、強い光強度を要求するハナヤサイ・トゲ・ショウガなどの赤やピンクの色揚げの補助になるはずです。

その他、ガラス蓋をお使いの方は蓋を外す、あるいは照明の高さを少し下げるなど、工夫してみてください。但し、湿気や塩分にはくれぐれもご注意を。

将来的にはKRの仕様を進化させサークルを増やすなどの改善案もありますが、それは益々の価格アップを意味するため、なかなか厳しいところです。。。汗

Q. 本体が熱いので寿命が心配でファンを当ててます

A. 外部ファンの設置は有効です。僕も推奨しています。そういえば、LEDの冷却と照度の関係を最初に紹介したのは、もうかれこれ1年以上も前になりますか。。。

LEDクーラー「冷え性」誕生♪ - 2011/01/28

但し、KRの場合は寿命の心配では無く、照度ロス軽減のメリットがあるからの推奨です。寿命自体はLED素子の仕様に合った熱設計が施されているため、現状の本体の熱は全然許容範囲なのです。例えば、LEDチップ自体の発熱温度の限界はおよそ120-140℃程度ですが、そもそもヒートシンクで熱を逃がしているため、またKRシリーズはそもそも1W駆動なので、ジャンクション温度はせいぜい70-80℃程度までしか上がりません。とは言え、それで本体が50-60℃にもなれば当然手で触れないほど熱いと形容される訳ですが、あいにくKRシリーズは最低限の放熱設計しか施されていないため、それを積極的にガンガン冷やそう!と言う設計にはなっていません。もちろん必要であれば当然そうなっていて然りですが、必要が無いため最低限の放熱設計止まりな訳です。メタハラが熱くてもファンで冷やさないのと同じです。また、LED以外の電子部品や基板への比熱の影響も懸念されますが、当然その辺も耐熱の必要の範囲で部品が選定されているため心配は無用です。第一、過去に製品自体の熱が原因と思われる故障はありません。KRはかれこれ歴史が4年ほどありますが、熱による故障、そしてファンの故障は皆無だそうです。実際僕も未だ遭遇していませんので、安心してください。例えば、家庭用のLED電球のヒートシンクが何度になってるか測ってみてください。恐らく60℃前後はあると思います。それはそういう設計なのです。

じゃ、寿命は良いとして、照度ロスは?と思われるでしょうが、実は熱設計がそうである以上、照度ロスも計算に入っていません(汗)。と言うのも、そもそもKRシリーズのノーマル機はとんでもなく明るいため、照度ロスとか考慮する必要が無かったから、と言う理由だと思われます。しかし、フルスペはそのKRシリーズの筐体をそのまま流用して作られるため、そこで初めてスペクトル優先による照度の犠牲が顕著になる訳です。ですから、もし少しでも照度を求めるならばファンをオススメします。1000円くらいのもので十分です。むしろ、KRがギンギンに冷えるように仕様変更して価格が何千円-何万円も高くなるくらいなら、抱き合わせで安いファンでも売ろうか?、と思ってるくらいです(汗)

但し、周囲温度には注意してください。製品の使用環境温度は、上はせいぜい35℃までです。照明周囲温度がそれ以上熱くなる場合、マイコンの誤動作なども報告がありますので、やはりその意味でもファンは有効と言えます。

長くなったので、他のご質問等あれば個別にお答えします。お気軽にどうぞ。