♪予告通りに~別~れの日は~僕らの上にやってき~て~

BAKUFU-SLUMP/それから [JAZRAC (笑) 1022-1024号]

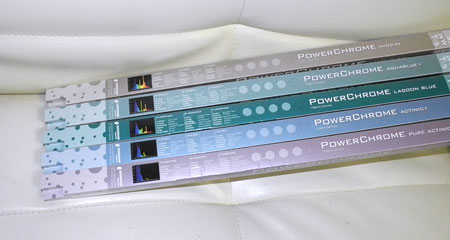

前回のGIESEMANN Power Chromeに続き、予告通りATI T5をお送りします。

実は、昨年の11月には既に調査を終え、結果は一部の有識者にのみお伝えしていた分でしたが、とりあえずATI SunPower灯具での計測データは前回「データのみ」と言う条件で既に公開を終えました。一般公開が遅くなってすみませんです。

で、今回は純粋にATI T5ランプの実測データをお届けしたいと思います。

それなら幾分かマイルドにお送りできるでしょう。

用意したのはATIの定番の3タイプ。でも赤入りは興味が無いので辞退(汗)

- ATI Aquablue Special

- ATI Blue Plus

- ATI Actinic

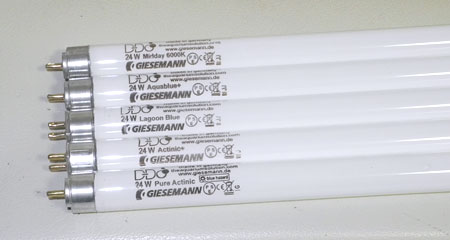

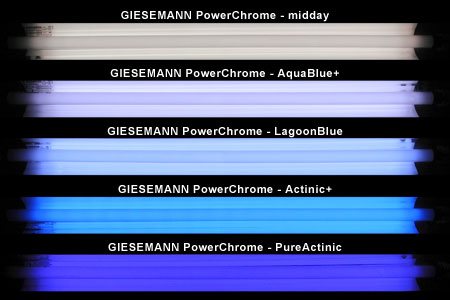

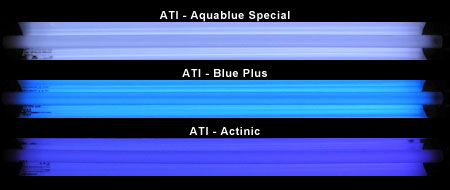

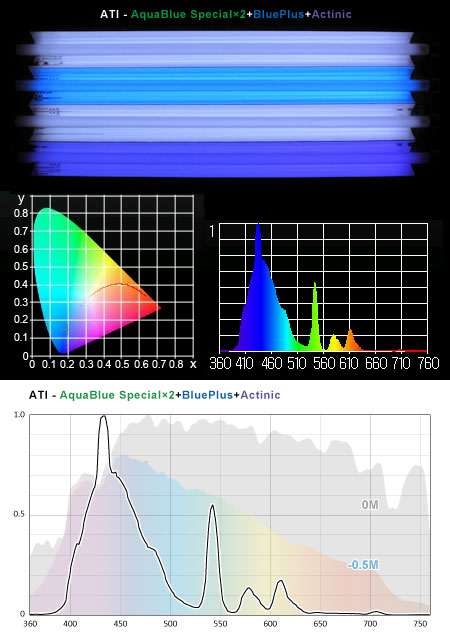

光色はこんな感じ。

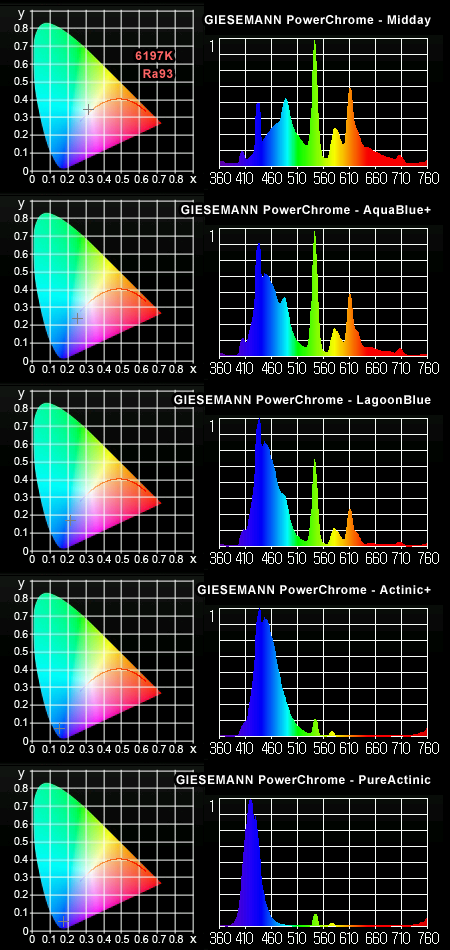

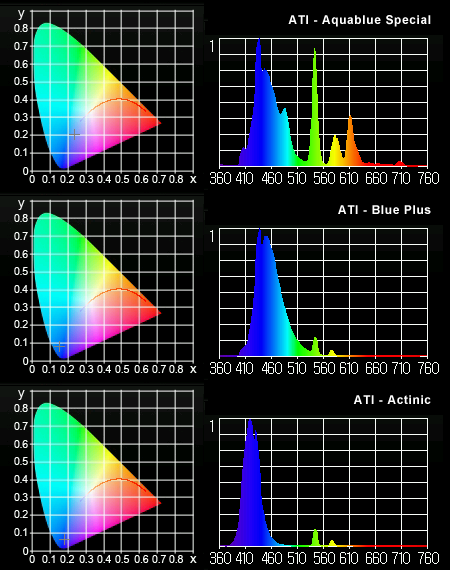

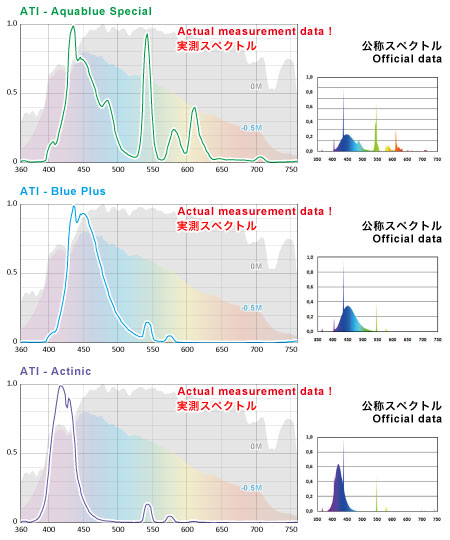

個別のスペクトルを実測。

AquaBlue SpecialはATIで唯一の白系ランプですが、これ自体すでに十分青いので、色温度は計測不能でした。恐らくx,y座標から見ておよそ50000Kですが、GIESEMANN Power Chrome AquaBlue+よりは若干青寄りです。

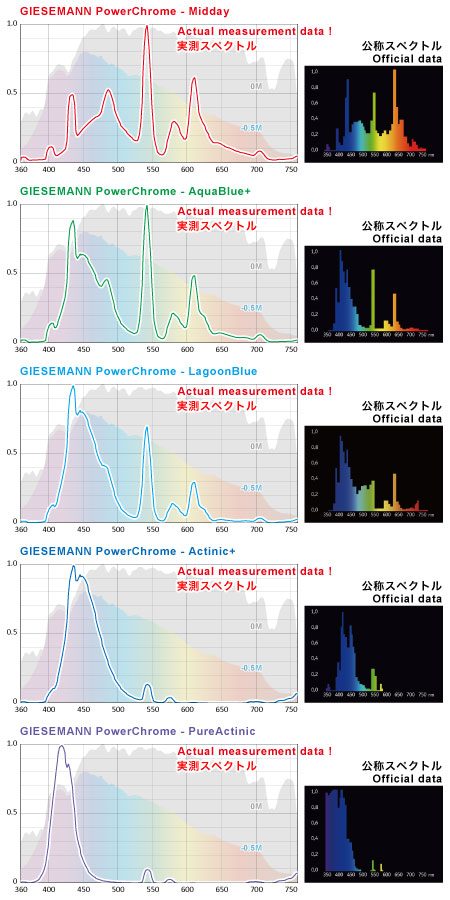

さらに突っ込んで、実測値とメーカー公称値を比較してみます。

ATIの公称スペクトルは実測データを元にデフォルメしたグラフのようですが、概ね実測値と一致しました。さすがです。

気になるのはやはりActinicのUV側出力ですが、球単体では相対値で約3割の400nmが確保できてるので、まあ標準的なActinic球と言えるでしょう。T5ではUV系スペクトルを補完できる唯一の球なので、大変重宝しますね。

ちなみに「Actinic」と言うのは化学線や紫外線の意味で、T5では420nmにピークを持つ球の呼称として一般的に用いられているようです。LEDではあまり聞きませんけど。

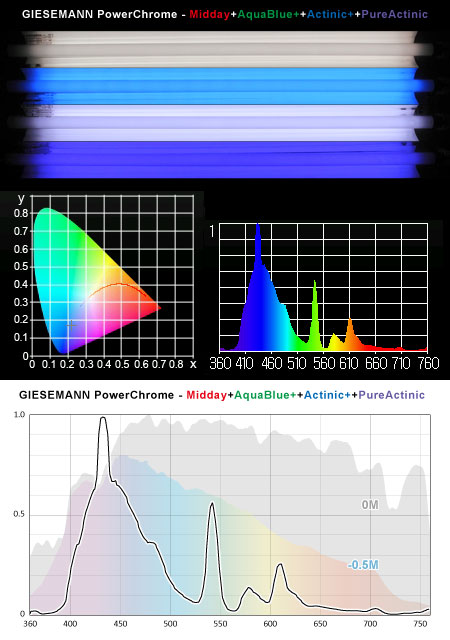

で、お約束の実用的な構成ATI版です。

- 系統 1 (白ch): Aquablue Special ×2

- 系統 2 (青ch): Blue Plus + Actinic

Power Chromeの時より、ちょい青くなりました。もう50000Kじゃ効かんかな。

やはりActinic×1灯じゃ400nmの強度はPower Chromeと同様2割が限界ですね。

その他、光量については前回のPower Chromeレビューをご覧ください。

高いだけあって、ATIの方がPowerChromeより2割ほど明るい結果となってます。

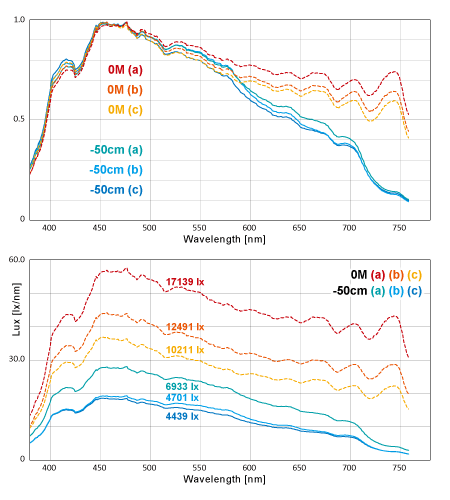

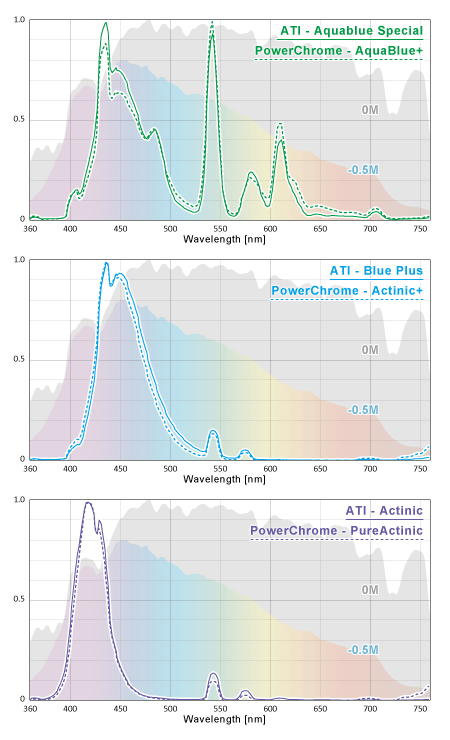

さて、今回はオマケとして、Power ChromeとATIのそっくりさんをまとめておきます。

まあ、要するに蛍光体構成と強度が同じものです。光量、寿命は異なるでしょうが。

ここまで同じスペクトルだと、使い分ける楽しみがありませんね(汗)

なぜ、こんなことになるのか!?

それは、使用できる一般的な蛍光体材料の種類が決まってしまっていて、それらを流用してブレンドの比率を変え、見た目の色味を調整しているだけだからです。

そう、いろんな球を混ぜて波長リッチにしよう♪と言う期待は、儚い夢で終わるのです。

どの球をどう混ぜても、見た目の色が変わるだけで、波長構成はまったく同じまま。。。

だから波長は欠落したままで、一向に補完されません。そんな殺生な。。。

でも、それがT5の現実です。

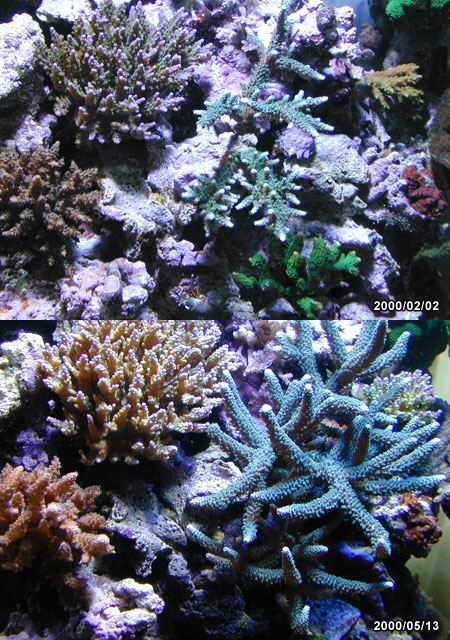

しかも写真が上手く撮れません。だって発色に必要な波長があちこち欠けてるもん。。。

だからデジカメはなるべくWBオートの優秀な最新の機種をご用意ください。

とは言え、一般蛍光灯とは波長ピークのバランス構成が大きく異なるので、デジカメに任せるより現物合わせでプリセット補正した方が早いかも。デジカメの解析能次第ですが。

とにかく夢を壊してごめんなさい。苦情はメーカーへお願いします(汗)

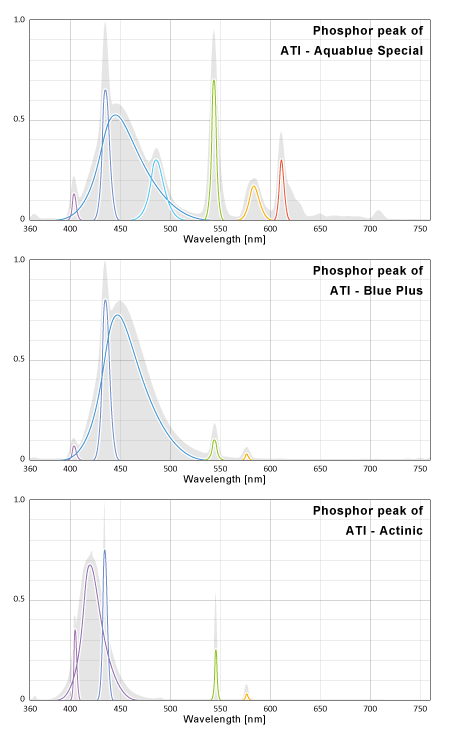

↓判りやすく言うとこゆこと。

みんな同じ蛍光体で構成してるってこと。強度バランスを変えてるだけ。

Actinicは他とは違って420nmの蛍光体を持ちますが、他の細かな部分は同じです。

現状のT5の波長不足を解消するには、メーカーが積極的に流用ではない独自蛍光体の開発に着手し、波長が欠落している帯域に新たな蛍光体を補完していくしかありません。そうしなければ、いつまで経っても、何をどれだけ混ぜようとも、UVや他の欠落を埋めることは不可能です。ただ・・・現実問題としては、何年待っても無理でしょうね。コスト的に。

そこに現れた救世主がZEOvitです。問題の解決は無理としても、T5でパステルを楽しむと言う道を開きました。それもひとつの解決の形だと思います。とても建設的です。

ただ、T5にできるなら、メタハラやLEDの方が色彩豊かなパステルが可能かな?と(汗)

あ、やるなら光量を落とすか、添加量を制限してくださいね。抜けすぎます。

一方、T5の波長不足の解消の必要性に気付いてしまった方、パステルよりも本来の色の再現性・色揚げを尊重される方は、、、どうしましょ?

もちろん、いつでも相談に乗りますので、お気軽にメールをどうぞ♪

とりあえず、T5ネタはやんわり解禁ということで・・・汗