自作の鬼だに兄ファンの皆さんならご存じでしょう、タニタのUVチェッカー。

当時はこの記事を見て憧れた方も多かったのでは?

しかし時既に遅し。。。

その後、廃盤?になったようで、今は入手不能なのでした。。。

しかーし!

なんか最近、復刻したみたい♪

見つけたのは先月でしたが、もちろん慌てて買いましたよ♪

ロイヤル通販さんが販売されてます。

ま、在庫数見るとまだ500ヶ以上あるっぽいので慌てなくても買えそうですが(笑)

気になる価格はなんと1,640円! しかもレビューを書けば1,490円!!!

でも僕はシャイなので無理無理~。高い方で買ったさ~。

でもこうやってブログに書いたらレビューよりも宣伝効果が高いんじゃ・・・?笑

このタニタのUVチェッカーの売りは、なんと言ってもUV-AとUV-Bが個別に測定できるってこと。いいえ、UVインデックス値とかじゃなくて、ちゃんと放射量W/m2で表示される本格UV計ライクな作りなのだ♪

市販のUV計でさえA/B個別測定タイプは少ないのに、あっても10万はくだらない!

それを2,000円以下で作っちゃうってどうよ! 凄ぇこだわり!

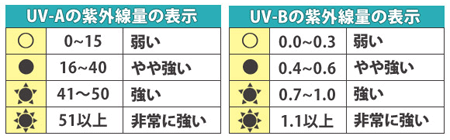

しかも紫外線量に応じたインジケータまで表示してくれる親切設計!

紫外線の危険度が数値と絵で確認できる優れものなのだ~!

だから機械の苦手な女性の方でも、とても簡単に扱えて日焼け対策にもってこい!

ついでに宣伝費ももってこい~っ!

で、実際に使ってみる前に、太陽光の紫外線量ってどれくらいなの?

ってことで下調べしてみました。

- 絵とデータで読む太陽紫外線 (PDF) - 地球環境研究センター

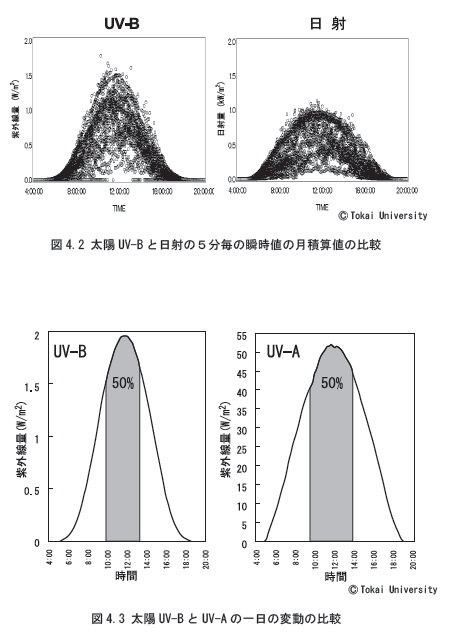

この記事に参考になりそうなデータがありました。P41(Sec4:33)に神奈川県平塚市で1990年以降に測定されたUV-B(W/m2)の分布グラフがあります。

コレを見ると、12時のUV-Bで、0.2~1.5W/m2 の幅がありますね。

この場合は天候による違いのようですが、それ以外の違いとしても、

「UV-Bは12時の値が8時の約5倍にもなっている」

「UV-Bはオゾンによる吸収が少ない7月8月に最大強度となる」

と言う事なので、8月の快晴12:00に測定すればちょうど最強強度が記録できそう♪

北海道と沖縄でも緯度の差がありますが、僕は金沢なのでちょうど中間です。

その他、UV-Bの50%は散乱成分(日射10%)とか、UVインデックスなど、いろいろと情報が豊富で、一通り目を通すととてもためになると思います。

もうひとつの資料はこちら。

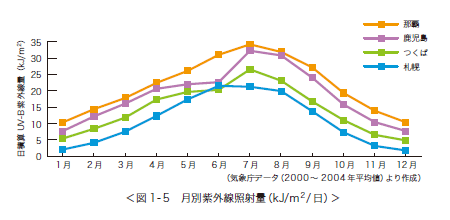

- 紫外線 環境保健マニュアル 2008 (PDF) - 環境省

P15にUV-Bの2000~2004年までの地域毎のUV-Bのモニタリングデータがあります。

ただ、単位がW/m2 ではなくkJ/m2 なので、変換が必要です。

変換式はこちらを参考にしました。

それによると、

kJ/m2 = W/m2 * 3.6 * hour

∴ W/m2 = kJ/m2 / (3.6 * hour)

これを先のグラフに当てはめると、

W/m2 = kJ/m2 / (3.6 * 24)

那覇8月:30kJ/m2 = 0.35W/m2

札幌8月:20kJ/m 2 = 0.23W/m2

てことかしら。

地球環境研究センターのデータとはだいぶ違うな。。。

どちらもそれなりの測定器のようだし、測定条件が違うのかなぁ?

さて。いざ実測に出陣!

今日も金沢はたいへん良い天気じゃったぁ。。。

測定結果はいずれも太陽に垂直に向けての最大値を拾ってあります。

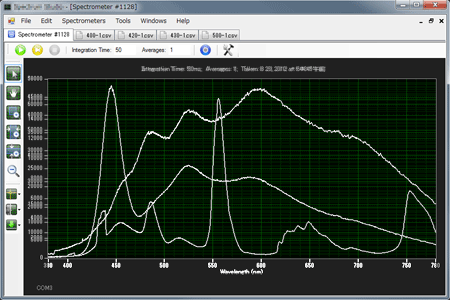

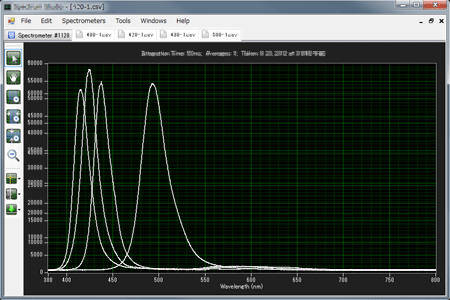

- 手持ちのUVメータ(UV-A + UV-B) = 11.88mW/cm2 = 118.8W/m2

- タニタのUVチェッカー(UV-A) = 38W/m2

- タニタのUVチェッカー(UV-B) = 0.3W/m2

うーん。。。

タニタのUV-AとUV-Bを足しても、手持ちのUVメータの値になりません。。。

約3倍の開き。。。

もしかしてちょっと甘めに出るのかな?笑

でも、今日はホントにピーカンの快晴で、雲無しの直射日光が測れているので、それでUV-Bが0.3W/m2だったら、インジケータの強い/やや強い/非常に強いはいつ拝めるんだろう?笑

同じタニタのUVチェッカーを買われた方からも「UV-Bがゼロしか表示されない」と伺っているので、全体的に算定値が低いのかも知れませんね。他にもお持ちの方がおられましたら結果をお知らせ頂けたら嬉しいです。

ちなみに検証するにはUV-Bの測定器が必要ですが、僕は普段まったく必要ないので、さすがに買うのは厳しいよなぁ。。。誰か持ってる人からお借りできないかな。。。ボソッ。。。

以上、、、あまり参考にはならんかね(汗)