真実の目ラストを飾るのは、淡水・水草界に降臨して間もない革命的LEDシステム!

天下のADAが満を持してリリースする、その名もアクアスカイ!

* 画像はADAアクアスカイ案内ページより抜粋

さすが社名にデザインが入るだけあって、なんともスタイリッシュなライトです♪

実物を見たらペラペラに薄い! 液晶のバックライトか!?笑

でも驚くのはまだ早い!?

そうだ、その謳い文句にひれ伏すが良い!!!

公式サイトから宣伝文句を抜粋。

水草が育つLED照明器具「アクアスカイ」 新発売!

ADAのLEDシステムが水草の育成を可能にした。

おおお!

遂にLEDでも水草の育成が可能になったのか!

てことは、逆に言えばこれまでのLEDは水草にはイマイチだったとの反意であり、まさにそれを覆した製品が今まさに誕生した! というニュアンスの雄叫びだ!

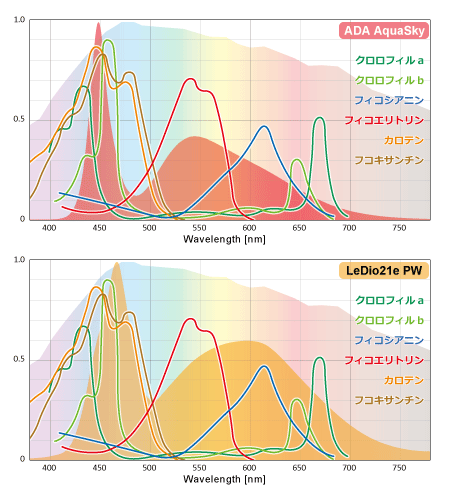

一方、じゃあ、なんで今までのLEDでは水草がイマイチだったのか?

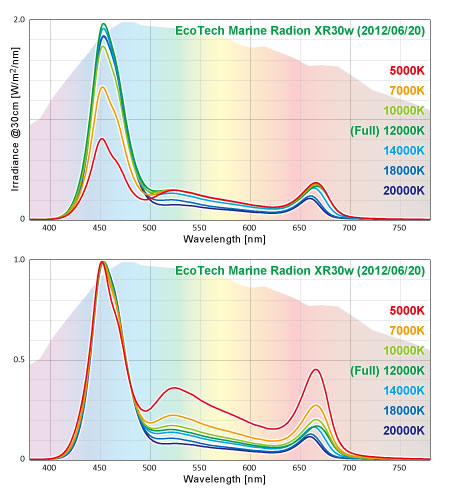

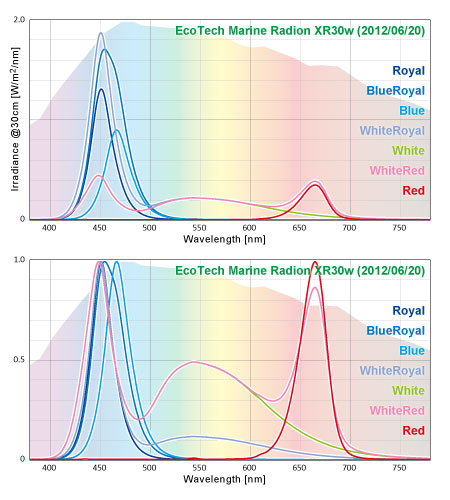

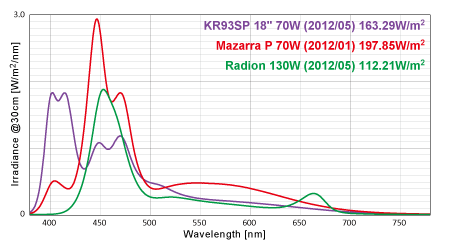

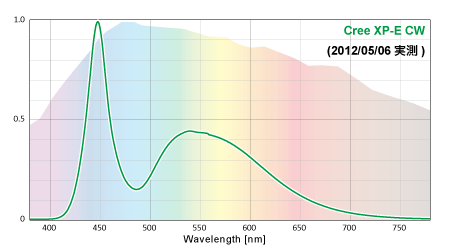

例えば、これまでのアクアLED製品が採用する白色LEDのスペクトルはこうだった。

うむ。。。

シアン500nmの欠乏が水草に及ぼす影響は判らないが、少なくともクロロフィルaやbの吸収スペクトルとして必要な波長を満足に満たしていないことが判る。例えば、クロロフィルの青側の要求波長420-470nmは十分にあるが、対して赤側の要求波長640-680nmの光強度が相当弱い。これでは赤の波長による成長や発芽が十分に促進されず、青の波長による形態の形成ばかりにエネルギーが費やされてしまうだろう。・・・合ってる?汗

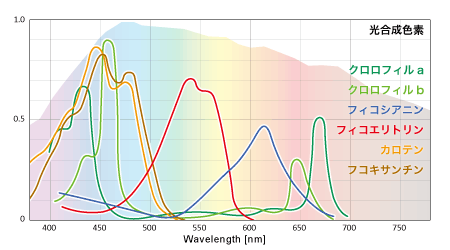

クロロフィルの要求は、上図のように青と赤の波長に大きなピークがある。

やはり、水草用LEDを謳うなら、それらをカバーしなきゃならんと言うことか。。。

また、青側の特性を見ると、それは400nmのUV系の波長にまで達していることも判る。

なるほど。。。最近、巷でまことしやかに囁かれる「水草にもUVを!」と言う所以か。

また、シアンは大げさだが、カロテノイドのために460-500nmもあった方が良さそうだ。

そうか。これで水草に必要な光の条件が見えてきた!

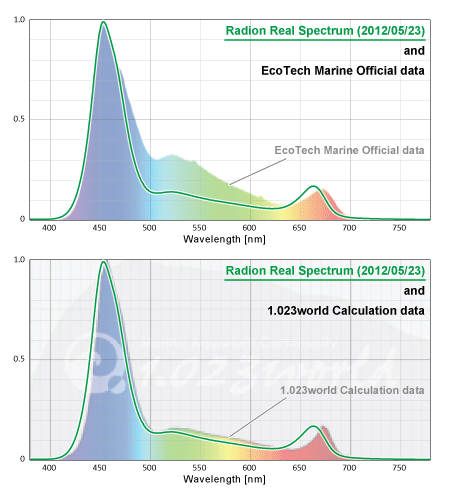

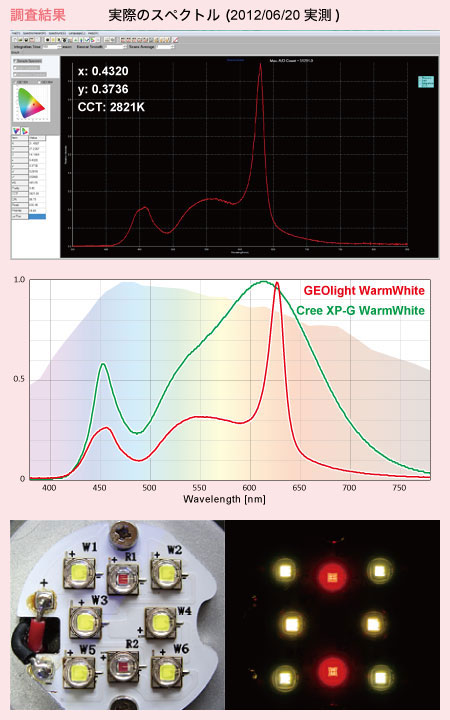

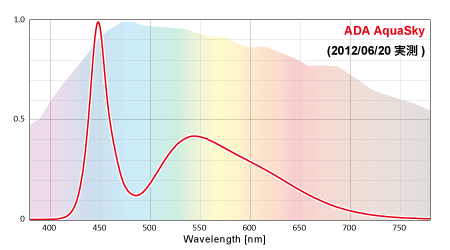

いざ、ADAアクアスカイ実測スペクトル大公開っ!!!

どーん!

ん?

あ、ごめんごめん、間違ってさっきのCreeのスペクトル貼っちゃった?

え?

あれ???

最近年のせいか、すっかり目が悪くなって、普通のLEDと違いが読み取れん。。。

ど・どうゆうことだ。。。?

一旦、整理しよう。

- 今までのLEDでは水草は育たない。。。

- でも、遂にアクアスカイはそれを可能にした。。。

- でもでも、アクアスカイのスペクトル=今までのLEDのスペクトル。。。!?

え?

ええええっ!?

ぇぇぇ・・・

あ、意地悪すぎました?汗

すみません。調子に乗りました。

ADAの方、ファンの方、がっかりさせてごめんなさい。

苦情はADAへ。。。汗

僕知らない。

さ、気を取り直して、スペクトル以外の部分も解き明かしていきます。

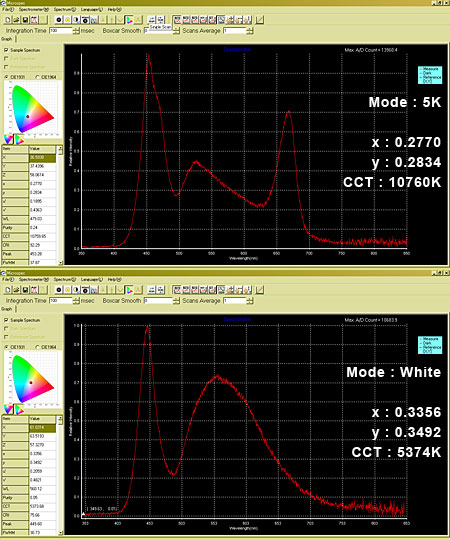

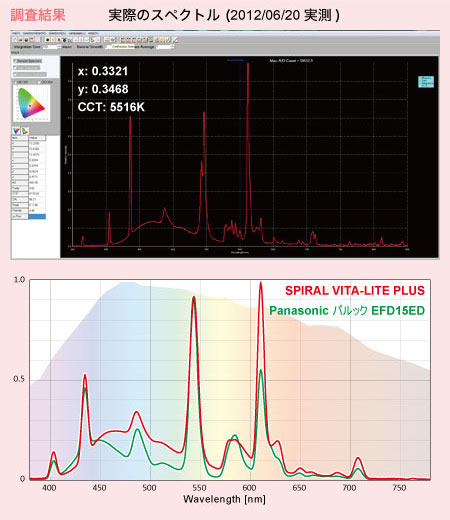

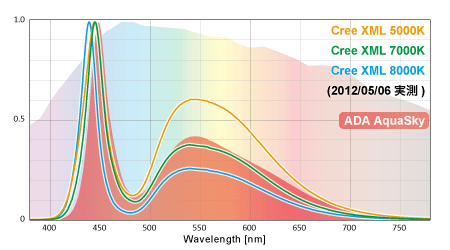

次は色温度。

公式には、アクアスカイの色温度は7000-8000Kとあります。

近い色温度のCree XML群と比べてみました。

はい。およそ6500-7000K程度ありそうです。

よって、色温度は公称通りギリギリ合格点でしょう。

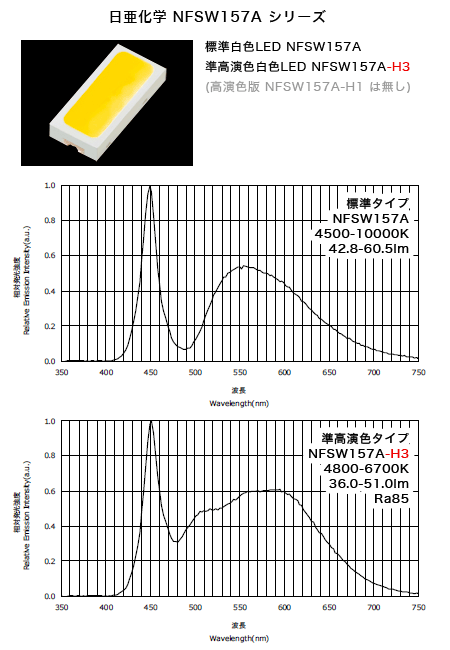

続いて、採用LED素子について調べてみました。

多分、これが一番近い、て言うかビンゴかな?

* グラフは日亜化学データシートより抜粋

日亜化学の低電力SMDタイプのNFSW157Aシリーズの標準タイプのようです。

日亜のサイトからデータを抜粋すると、

| 日亜 NFSW157A シリーズ |

モデル | 定格 | 最大定格 | Ra | 光束 | 色温度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 標準タイプ | NFSW157A | 3.2V 150mA |

3.6V 200mA |

- | 42.8~ 60.5lm |

4500K~ 10000K |

| 準高演色タイプ | NFSW157A-H3 | 85 | 36.0~ 51.0lm |

4800K~ 6700K |

||

| 高演色タイプ | なし (あればNFSW157A-H1の品番) | |||||

アクアスカイの消費電力は17Wとあるので、電源のロスを引いて、且つ30素子から逆算しても、LED部はおよそ定格の150mA駆動×3.2V×30ヶ=14.4W程度だろう。もし光量ランクの最高ランクP14を採用してれば1ヶ60.5lmあるので、30ヶで1,815lm @14.4W=126lm/Wと言うことになる。さすがKRと同じ高効率の多素子構成♪

ま、仮に最低ランクだったとしても、42.8×30=1,284lm @14.4W=89.2lm/W、14Wで1,200lmオーバーならかなりの好成績じゃない?

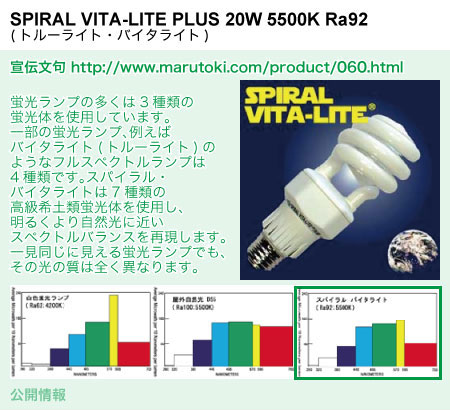

でも・・・ どうせならフルスペクトルに近い準高演色タイプを採用すれば良かったのに!

そしたら「さすがADA、波長ありきで本物目指したか!」って讃えられただろうに。。。

まあ、確かに準高演色タイプじゃ、上は6500K程度が限界だけど、仮にも淡水のフロンティアなら、爽やかでお洒落な8000Kを優先するよりも、光合成の如何についてユーザーを適正に誘導する立場にあるんじゃないの?なんて考えるのは買いかぶりすぎ?

あるいは、もしかして¥9,800円の予算厳守で取り組んだのかしら?汗

最後に、現状でなかなかの候補となっているLeDio 21e PearlWhiteとの比較を。

| 製品 | 製品 W | LED W | 光束 lm | 発光効率 lm/W | スペクトル | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ADAアクアスカイ | 17W | 14.4W | 1,284lm | 89.2lm/W | 普通 | ||

| LeDio 21e PW | 21W | 16.8W | 1,150lm | 68.5lm/W | 光合成向け | ||

カロテノイドをカバーする太いブルーバンド。

クロロフィルa/bの赤側要求どころか、フィコビリンまでカバーする広帯域スペクトル。

例え効率と引き替えにしても、スペクトル性を確保することは非常に有意義です。

- 波長× & 照度○ な製品・・・何台並べても波長は破綻したまま

- 波長○ & 照度× な製品・・・必要照度分並べれば解決♪

但し、LeDio 21e PWは5000-6000K程度なので、8000Kと比べると黄色いです。

別の解釈:

もしかしたら、スペクトルなんて端っから眼中に無くて、照度のみ確保して、

「これまでの 蛍 光 灯 に比べて照度が増えたので水草が飼いやすくなった?」

と言う意味なのか?

確かにアクアスカイの30cm照度を測ってみたら5,500lx@17W程度あり (LeDio 21e PW レンズ外し 4,300lx@21W、汎用20W白色LEDモジュール 5,000lx@20W)、 これは同じ消費電力相当の蛍光灯ならどんなに反射板を駆使してもせいぜい1,000-2,000lxが関の山だろうから、その対比としての可能性を単に謳ったのかも知れない。要するに、蛍光灯に対する勝利宣言。

じゃあ、やっぱり普通のLEDでも照度さえ確保すれば飼えちゃうことになるじゃん。。。

でも、改めて公式サイトをよく見たら、

従来の水槽用LED照明器具には照度不足で水草が育たない、魚や水草をきれいな色で見ることができないなどの問題がありました。新発売のアクアスカイは、これらの問題を解消した初めての水草育成用LED照明システムです。

注) 太字は当方による

って書いてあった(汗)

やっぱ勝利宣言は蛍光灯ではなく他のLED製品に対してのモノのようだ。

その上で、スペクトルは同じだけど照度は頑張ったよ、って言いたいのかな?

確かに0.4W駆動×多素子の分、1W駆動品よりかは若干高効率で明るいだろう。

例えば、同じ日亜で、1W素子NS6W183Aを14ヶ並べて14W作ったら、最高ランクで150lm×14=2,100lm、最低ランクで120lm×14=1,680lmになる。

って、あれ? 1W駆動の方が明るいじゃん(墓穴)

いや、もっと暗い、例えば100lm@1W採用品なら、100lm×14=1,400lm・・・

って、やっぱまだ明るい(曝)

うぬぬ。。。あくまでもノーブランドの60-70lm@1W製品くらいと比べないと勝利宣言できませんけど?笑

て言うか、スペクトルが同じなら「きれいな色で見る」は嘘になるんだけど。。。

やっぱJARO出動か?笑

結論:

対LED製品では無理があるので、対蛍光灯&照度限定での勝利宣言と判断すべし。

ならば、例え波長に大きな違いがあっても、圧倒的大光量のアクアスカイが優位だ。

但し、スペクトルの同じLEDと比べるなら、照度を揃える限り違いは何も無いだろう。

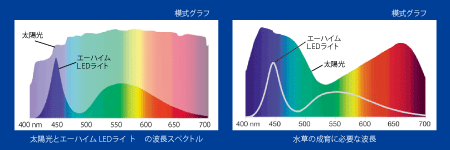

ところで、スペクトルを正直に開示しているエーハイムLEDは潔くて気持ちいいなぁ♪

* グラフはエーハイムLED案内PDFより抜粋