大阪府のペンネーム『UVカット』さんからのお便り。

最近、サンゴ用のLEDにもUV UV言ってますけど、

でもメタハラの球とかは大抵UVカットなのに、

どうしてLEDにわざわざUVを足すんですか?

メタハラ同様、LEDもUVは要らないのでは?

周りの人もUVは不要って言ってますよwww

* フィクションです(笑)

と言う訳で、今回は初心者にも判るLED講座:UV≠紫外線?をお送りします。

先日の大阪でのMACT LED講座から、お裾分けウェブ版!みたいな感じで(笑)

全然難しくないので、この機会にLEDのUVのことをバッチリ覚えて、恥よサラバしましょ♪

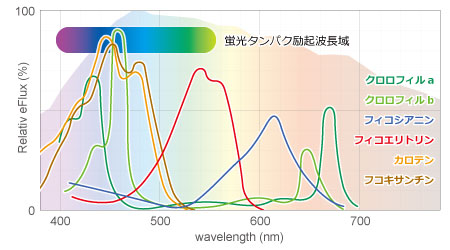

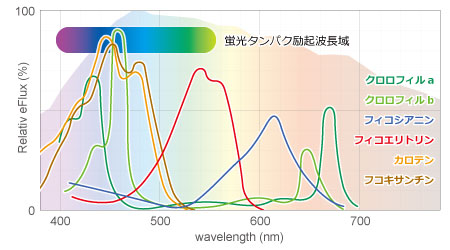

マリンアクアリウムに於ける光合成色素と蛍光タンパクの要求スペクトル

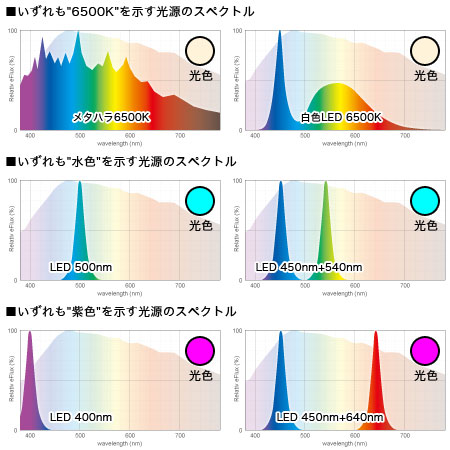

まず、マリンアクアリウムに於ける光合成色素と蛍光タンパクの要求スペクトルから。

これはあくまでも海藻の主要色素ですが、サンゴも含め海洋全体で見ると、もっと複雑な色素群の存在が予想されます。また、光合成色素だけではなく、サンゴ特有の蛍光色を司る蛍光タンパクは色素以上に多岐に渡り存在していますので、いずれにしても端折って良い波長なんてひとつもないことが判ります。

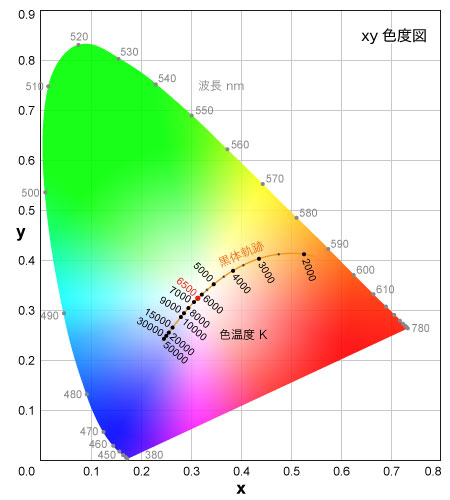

光合成に必要な波長と不要な波長

一般的に光合成色素は、下は400nmから、上は700nmまでの波長を光合成に利用しています。これはおよそ人間の目に見える可視光線とも一致しています(人間の場合の感度特性は黄緑555nmにピークがあり青(短波長側)や赤(長波長側)は低感度)。また、およそ400nm~600nm程度の波長が、蛍光色を発色させるための励起波長(励起波長:発色に必要な光の波長)として特に必要になります。これらの蛍光タンパクは、紫外線から身を守るための防御として働いたり、また海中の限られた波長の中から新たに別の波長の光を生み出して光合成に役立たせる働きがあります。

しかし、太陽光のスペクトル分布には、光合成にはあまり必要ではない波長も多く含まれています。例えば、紫外線は光エネルギーがとても強く、日焼けを引き起こしたり活性酸素を生成したり、また赤外線の熱線は水温を上昇させる作用があり、いずれも水槽では敬遠されます (紫外線の効果や赤外線のエマーソン効果等の作用は割愛します)

そのため、ハロゲンランプに比べ比較的赤外線量が低く、紫外線もUVカット処理により低く抑えることが出来るメタハラランプが、水槽照明としても従来から重宝されてきました。

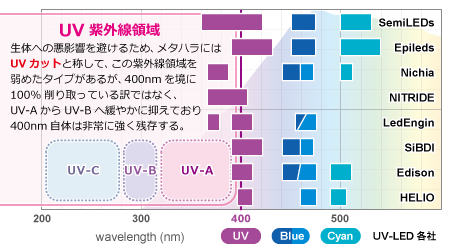

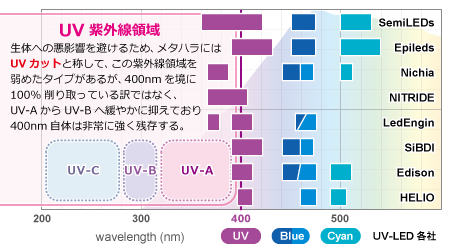

ここで注意したいのは、メタハラのUVカットが指す「UV」とは、俗に言う有害な紫外線領域の波長で、400nm以下のUV(UV-A/UV-B/UV-C)のことです。

(上の図左のUV 400nmより左側全ての波長領域)

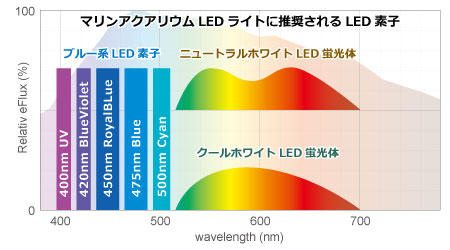

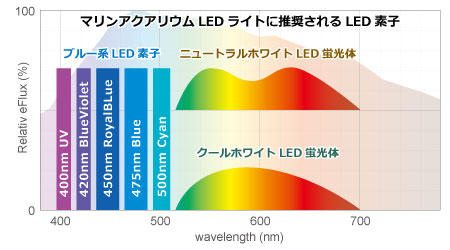

一方、近年のアクアLEDライトには、およそ以下の波長のLED素子が採用されています。

これらのLED素子により、先に示した光合成色素の要求や蛍光タンパクの要求は、すべて完全に満たされるようになりました。

次に注意したいのは、一般的にLED業界でUV素子と呼んでいる「UV」とは、先に挙げた有害な紫外線のことではなく、単なる可視光線の下限に位置する400nm(バイオレット色)そのものを放つLED素子だと言うことです。

次に注意したいのは、アクアでお馴染みのLED製品が採用しているUV素子の「UV」とは、先に挙げた有害な紫外線のことではなく、単なる可視光線の下限に位置する400nm(バイオレット色)そのものを放つLED素子だと言うことです。

この部分は、かなりの方が勘違いしているようです。

メタハラのUVカットがカットしている紫外線は400nm以下の有害な紫外線全域。

一方、LED業界アクアLED製品のUV-LEDが指す紫外線は、400nm自体の可視光線です。

もちろん400nmは420nmと並んで紫色の光の波長のことであり、青系の蛍光タンパクを励起させる重要な波長ですから、サンゴに不要なはずがありません。

ちなみに、UV-LEDで400nm以外の波長を示す場合は、「375nmのUV-LED」とか「385nmのUV-LED」等と言い表します。要するに、LED業界アクアLED製品で特に注釈なく単にUVと言えば、400nmを指すと言うことです。

蛍光タンパクの発色に関わる励起波長の種類・スペクトル

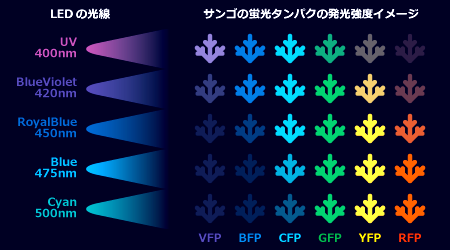

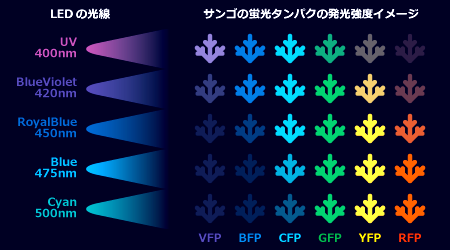

実際にUV 400nmやBlueViolet 420nmを含め、各LEDの波長で蛍光タンパクがどのように発色するのか、このイメージを参考にしてください。

VFP:バイオレット蛍光タンパク (Violet Fluorescence Protain)

BFP:ブルー蛍光タンパク (Blue Fluorescence Protain)

CFP:シアン蛍光タンパク (CyanFluorescence Protain)

GFP:グリーン蛍光タンパク (Green Fluorescence Protain)

YFP:イエロー蛍光タンパク (Yellow Fluorescence Protain)

RFP:レッド蛍光タンパク (RED Fluorescence Protain)

*各発光強度はあくまでも一例です

上記のうち、これまでLED製品に一般的に使用されてきたLED素子は、ほぼRoyalBlue 450nmとBlue 475nmだけなので、スギノキのライトブルー(水色に近いシアン蛍光)はなんとか維持できても、本当に濃いブルー蛍光や、ましてやバイオレット蛍光は到底お目にかかれなかったはずです。

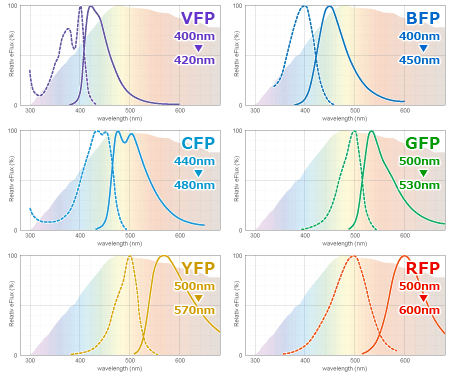

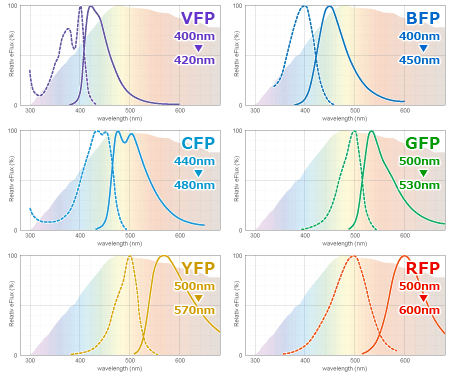

また、各蛍光タンパクの励起/発色の一例を描きましたので、参考にしてください。

破線が励起波長、実線が発光波長です (破線の波長を浴びて実線の波長を発光)

*各スペクトルはあくまでも一例です

*蛍光タンパクは数え切れない種類があるので、興味があれば検索してみてください

→ 蛍光タンパクのスペクトルデモが見られるサイト (青いバーをクリック)

→ 以前のサンゴと蛍光タンパク質の記事も参考にどうぞ

LED製品アクアLED製品に於いてのUVとは、400nm周りの紫色の波長のこと

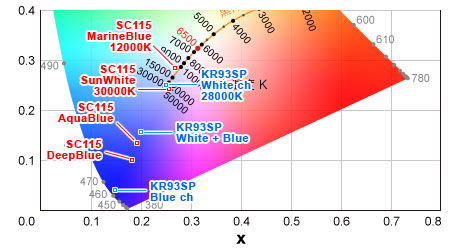

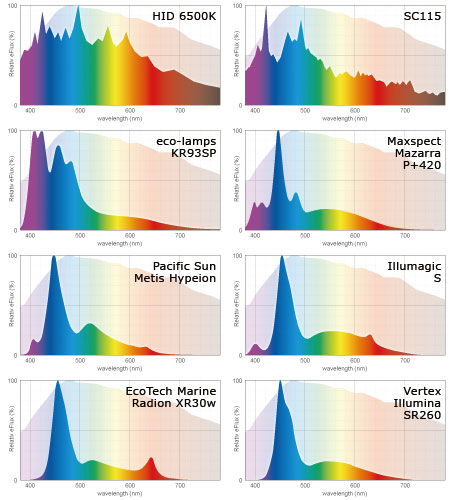

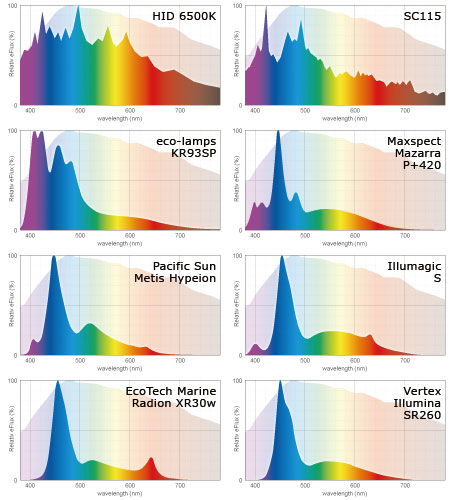

以上のことを踏まえて、巷の各アクアLEDライトのスペクトルを吟味してみましょう。

* Illumagicの修正したスペクトルについては後日詳しく解説します

もしLEDライトのUV 400nmを否定するなら、メタハラにどんだけ入っとる思とんねん!という話になります(笑)

メタハラでバイオレット蛍光もブルー蛍光も綺麗に発色する理由がお判り頂けたかしら?

あなたのLEDライトは、本当にサンゴに必要なスペクトルを十分に備えていますか?

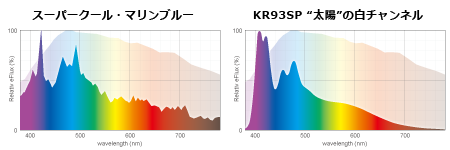

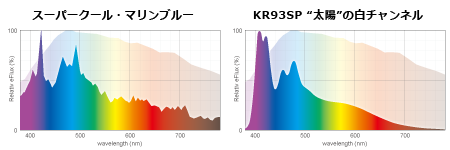

最後に、口が酸っぱくなるほどに、いつものスペクトル比較です(笑)

スーパークールで飼えるんならフルスペでも飼えるよね?

と言う単純明快な文句です♪

もう、既に多くの方が体験し、そして多くの方が感嘆の声を漏らしていることと思います。

「わずか一週間でミドリイシの先端にブルーやパープルが乗ってきました!」

そこで疑問なのは、

「どうしてKR93SPは、そんなに速やかに確実にサンゴが色揚がりするの!?」

それは、バイオレット蛍光・ブルー蛍光に作用するUV 400nm / BlueViolet 420nmを、大盛りてんこ盛り(相対比でメタハラの倍近くの量)で実装しているからです♪

(もちろん水質や低栄養塩など必要な環境が最低条件として満たされている前提で)

逆に言えば、他社の製品でも例え弱くてもUVが入っていれば、時間は掛かるけどある程度の色揚がりは得られるでしょう。でも、もしUV自体が入ってなかったら・・・その時は、BHが予定しているバイオレット・スポットとシアン・スポットの発売をお待ちください♪

あとは、あなたの目で実際に確かめてみてください。

応援市場 > ブルーハーバー > KR93SPフルスペクトルエディション

24インチがあと少し在庫あるっぽいです♪

以上、メタハラ含め一般に言う「UV」と、LEDで言う「UV」の差が理解できましたか?

これさえ知れば、もうUVを否定する理由は無くなりますね♪

あとは、まだ要らないと思ってる人がいたら、バッチリ教えてあげてくださいね♪

追記:2012/01/28

メタハラのUVカットが対象とするUV波長領域と、アクアLED製品が採用しているUV素子の波長領域は、根本的に別次元であると言う説明のためのイラストを描きました(笑)

要するに、UVカットしているメタハラでさえ、UV-LEDの領域はカットされず山盛りで含まれていると言うことです。そしてそれはサンゴの色揚げに不可欠なものです。だからLED製品にも率先して入れている訳です。

ついでに、アクアLED製品にも一部採用されている、UV-LEDを作ってるメーカーと素子の情報をまとめておきました。これを見れば、アクア製品に採用されているUV-LEDの「UV」とは400nmのことを指していると言うことが判ります。例えばLedEnginの場合、400nmのことを「UV LED」と呼びますが、365nmのことは「365nm UV LED」と呼んでいます。

| LED素子メーカー |

UV-LED呼称 |

モデル例 |

波長例 |

| 日亜化学 |

紫外線LED

UV-LED |

NC4U133

NC4U134 |

365nm

385nm |

| ナイトライド |

UV Power LED |

NS365M

NS375M

NS385M

NS400M |

365nm(363-370)

375nm(370-380)

385nm(380-390)

400nm(395-405) |

| LedEngin |

UV LED

365nm UV LED |

LZ1-00UA05

LZ1-00U605 |

400nm(390-410)

368nm(365-375) |

| SiBDI |

UV light LEDs |

S35L-U

(U50/U60/U70) |

U50(390-400)

U60(400-410)

U70(410-420) |

| Edison |

UV

Ultraviolet |

EDEV-1LS1

EDEV-SLC1-03 |

405nm(395-410) |

| HELIO |

UV

Ultraviolet |

HMHP-E1LU |

405nm(395-410) |

| LEDチップメーカー |

UV-LED呼称 |

モデル例 |

波長例 |

| SemiLEDs |

High Power UV LED |

SL-V-U40AC |

375-420nm |

| Epileds |

UV LED Chip |

EP-U4545V-A3 |

390-430nm |

| TEKCORE |

UV Power Chip |

FU2T |

370-430nm |

尚、クニさんによれば、大手LEDメーカーなどから、400nmの表記をUVからVioletへ変更する動きが出てきているそうです。もしそのようなメーカー・製品をご存知の方は、また教えてください。混乱防止のためにも、僕もその変更には賛成です♪

365nm:UV365 / 365nm

380nm:UV380 / 380nm

400nm:Violet / 400nm

420nm:BlueViolet / 420nm

450nm:RiyalBlue / 450nm

…

みたいになれば判りやすいかなぁ?

こちらのエントリーもどうぞ♪