【追記 9:45】

専用クリップ、いくらなんでも安くしすぎ!と怒られたので、価格戻します(汗)

ごめんなさい。

でも、20円だけ足掻いた♪

あ、ちなみにクリップセットの価格はそのままなのでご安心を♪

要するに、クリップだけ買おうと思ったら高い・・・という事です(苦笑)

えっと、まず応援市場での価格変更のお知らせから。

- LeDio 9 PLUS 400UVタイプ 14,175円 → 13,800円

- LeDio 9 PLUS 400UVタイプ クリップセット 16,695円 → 15,000円

- LeDio 9 レギュラーカラータイプ 12,600円 → 10,800円

- LeDio 9 レギュラーカラータイプ クリップセット 15,120円 → 12,000円

LeDio 9 クリップ 2,520円 → 1,800円

期間限定! 春のわくわくキャンペーン と言うことで♪

なんと、レギュラーカラーなら、元の本体の値段で専用クリップと送料が賄えることに♪

やっほ~♪

いやぁ、メーカーとの熾烈を極める交渉の末、なんとか応援価格を引き出しましたよ(汗)

(ホントは「安くして」「良いよ」だったりして(笑)

やっぱ、昨日の価格じゃ応援しづらいものね(苦笑)

勿論、既にご注文いただいてる方にも適用されますのでご安心を♪

何はともあれ、ボルクスジャパンに大感謝です!

まだまだ春とは思えない肌寒さが続きますが、これで少しポカポカしてきましたね♪

春のわくわくキャンペーン、お見逃し無く!

新Grassy LeDio 9シリーズのスペック

さて、本題。

早速、今回届いた正規版の新LeDio 9のスペックを見てみましたよ!

しかも今回は紫外線感度計も新調したので、より信頼できる値が提示できます。

| スペック測定参考値 |

照度 [lx] |

UV [μW/cm2] |

| 30cm |

1M |

30cm |

1M |

| Deep UV3 |

7,080 |

719 |

71.9 |

8.6 |

| Pearl UV3 |

6,460 |

669 |

67.5 |

7.4 |

| Deep 400UV |

9,850 |

989 |

28.6 |

2.8 |

| Aqua 400UV |

10,430 |

1038 |

37.0 |

3.8 |

| Coral Blue |

12,840 |

1,285 |

4.9 |

0.04 |

| Aqua Blue |

12,380 |

1,265 |

10.7 |

1.3 |

| Pearl White |

11,850 |

1,182 |

20.3 |

2.4 |

| Mystery Purple |

10,420 |

1,024 |

0.0 |

0.0 |

* 国際照明委員会規格に準拠した照度計にて当サイトがピーク測定した参考値です

* 紫外線量は、UV-A、UV-Bを含む総量です

(性質上、UV-Bはありませんが、計器の測定範囲ということで)

どうですか?

レギュラーカラー(UV無し)では、全カラーで10,000lx/30cm越えですよ!

そしてUVタイプも大健闘です!

これって、UVタイプですら旧LeDio 7のスペックを完全に凌駕してます!?

ちなみに、UV素子×1ヶ版のDeep 400UVとAqua 400UVは当面うちで扱いません。ジュンからの流通となります。すでに在庫がやばいらしい(汗)

で、うちではUV×3バージョンのDeep UV3とPearl UV3が主力商品になります。そしてなんとこれは応援市場専用商品なのです♪

でも欲しいショップさんはご相談ください。回します(笑)。但し店頭販売分のみ。

そして面白いことも発見♪

なんと、UV無しのランプでも、僅かなUVが含まれているんですね!?

特にPearl Whiteの値を見てみると、なんとUV×1タイプ並みに出てる(汗)

これを理由付けてみますと、原因は白LEDの仕組みにありそうです。

通常の白LEDというのは、青発光とYAG蛍光体(黄色)により白色発光させています。で、これにより他の単色LEDでは得られない広い帯域の波長分布が発生します。このとき、おそらく蛍光体による励起範囲に、僅かながら400nm前後のUVが含まれているのでしょう。その証拠に、白LEDを一切含まないMystery PurpleでのUVは完全にゼロです。

まぁ微量とは言え、これはなんか得した気分です!?

で、それを他の各種ランプでも検証してみました。

| 他のランプでのUVチェック |

紫外線 UV / 30cm |

| 60W白熱灯 |

73.4 μW/cm2 |

| 13W蛍光灯(電球型) |

10.0 μW/cm2 |

| パナソニック LED電球 (LDA7D-A1/6.9W) |

3.5 μW/cm2 |

| LeDio 3 Ultra Violet (UV 3W/30°) |

203.0 μW/cm2 |

| 太陽光 (2010/4/25 11:00 晴天) |

12.98 mW/cm2 |

なんと。青が弱いと思われがちな白熱灯でも、UVはそこそこ出てました。これはUV3並みだ。。。(汗)

で、予想通り、パナソニックのLED電球6.9Wでも僅かに出てました。これはもう疑いようの無い事実です。やはり白LEDの仕業でしょうね。

で、LeDio 3 UVは、まぁ、さすがの値です。同じUV×3でも、レンズが30°だとこんなにも違うんです。

あと、念のために太陽光も見てみました。ちょうど良い天気だったので。但し、単位に注目です。3桁違います(汗)。同じ単位で言うところの、12,980μW/cm2に相当します。恐ろしい。。。ま、UV-AもUV-Bも広範囲に含まれますからね。LEDは所詮特定の波長ピークのみですから。

それにしても、太陽光のUV値、昔はもう少し低かったような。。。記憶では、大抵いつ計ってもせいぜい3.0mW/cm2程度でしたけど。。。単に今日の天気が良すぎただけかな? でも曇りの日もUVは多いって言うし。。。なんか微妙に危機感が。。。汗

おっと、脱線。

新LeDio 9 シリーズ全種に新開発拡散50°プリズムレンズを搭載!

どうやらこれが上記スペックを実現した秘密兵器のようです。

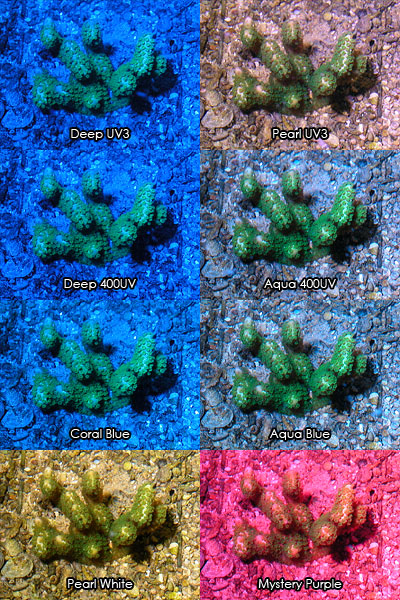

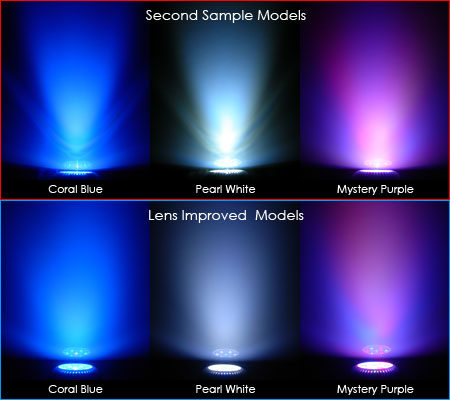

これは正直びっくりしました。なんと、サンプル出荷版で気になってた色ムラや配光が、見事パーフェクトに改善されてきたのです!

以前、応援市場でも拡散60°レンズを少数販売しましたが、あれを更に細かくして全体に施したような印象です。これでどれだけ色ムラと配光が改善されるのかというと、以下の通り。

もっとも判りやすいのは真ん中のPearl Whiteの変化でしょう。色温度まで変わって見えます。ま、これは素子の変更も関係しますから、素子もより効率の良いものにグレードアップしたと言うことでしょうか。他のカラーも、非常に滑らかな特性を実現しています。但し、Mystery Purpleは元々サンプルの時点でフロストレンズを採用していたので光色はあまり違って見えませんが、実は照度ロスが著しく改善されているのです。

元々LeDio 9のレンズは小型一体整形タイプなので、旧LeDio 7のような特性を得るのは難しいと思われてました。実際、当初サンプル版での配光を見て、「あぁ、仕方ないのか・・・」と憤慨したものです。とは言え、サンプル版のMystery Purpleのように下手にフロストレンズを使えば、光色は綺麗にブレンドされますが、照度ロスが非常に大きくなってしまいます。他のクリアレンズで10,000lx程度ある中、フロストレンズは3分の1の3,000lx台という惨敗でしたから。。。

しかし、ここでボルクスジャパンが魅せてくれました!

まさかここまでのレンズが作れるとは正直思ってなかった。。。久しぶりに感動しました。

新LeDio 9

新旧照度比較 |

サンプル版照度 |

正規版照度 |

| 1M |

30cm |

レンズ |

1M |

30cm |

レンズ |

| + DeepUV3 |

- |

- |

- |

719 |

7,080 |

プリズム50° |

| + PearlUV3 |

- |

- |

- |

669 |

6,460 |

プリズム50° |

| + Deep400UV |

975 |

9,770 |

クリア50° |

989 |

9,850 |

プリズム50° |

| + Aqua400UV |

1,241 |

12,160 |

クリア50° |

1,038 |

10,430 |

プリズム50° |

| CoralBlue |

897 |

9,270 |

クリア50° |

1,285 |

12,840 |

プリズム50° |

| AquaBlue |

993 |

10,380 |

クリア50° |

1,265 |

12,380 |

プリズム50° |

| PearlWhite |

1,276 |

13,370 |

クリア50° |

1,182 |

11,850 |

プリズム50° |

| MysteryPurple |

382.7 |

3,965 |

フロスト50° |

1,024 |

10,420 |

プリズム50° |

見てください。一目瞭然です。

Mystery Purpleが、あの配光を維持したまま、10,000lx越えです♪

レギュラーカラーも10,000lx/30cm越え、1,000lx/1M越えです!

そして、むしろ今回のレンズは、フロストレンズよりもブレンド特性が高いです。

しかもよく見てください。サンプル版で怪しかったビーム角(汗)が、確実に50°を攻めてきましたよ!

すげぇなぁ。。。ホンマすげぇな。。。

ハッキリ言って、これに勝てるランプは無いです(キッパリ♪)

これは完全にアクアリウムのためだけに生まれた最高峰のLEDランプでしょう。

・・・他のメーカーは何やってんだ(苦笑)

あと、今回から専用クリップ灯具も新登場♪

あ~、もうなんも言うことなしっ。

こちらのエントリーもどうぞ♪