今まで内緒にしてきた僕だけの秘密道具でしたが・・・

この度、商品化されちゃいました♪

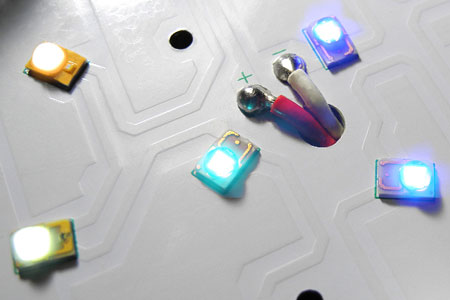

eco-lamps×ブルーハーバー×1.023worldのいつものコラボです。

その名も、

サンゴ蛍光タンパクチェッカーフラッシュライト - F.P.ドクター!

Coral Fluorescent Protein Checker Flashlight - F.P.Dr

あ、今思いつきで勝手に命名しました。あとで直すかも(曝)

あ~ぁ、超やべぇ、マジやべぇ!

アクアリストが全員イオナズン覚えるくらい鬼やべぇっ!

え? 何に使うのかって?

ヤだなぁ、使い道なんてある訳ないじゃないですか。ただのカラーライトですってば♪

え? これさえあればサンゴの蛍光タンパクの励起波長が見抜けるって?

何を馬鹿な・・・わなわな・・・仮にそれが判ったからってどうだっての?

え? サンゴの色揚げに必要な光環境が判れば照明選びに役立つって?

バッ、何言ってんの、気のせいでしょ、寝言は寝て言ってよね!

・・・。

これじゃ、手品の種明かされたマジシャンやん(曝)

そうなんです。すみません。

実は、スパスラタもストロベリーもオージーもフィジーもあれもこれも、色維持の難しい色素構造のサンゴの秘密を、僕らは既にこっそり知ってたのです。ひぃぃぃ許して。

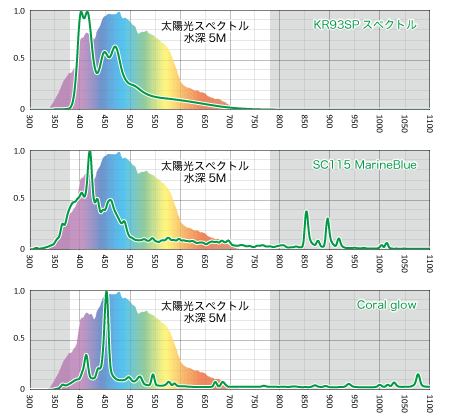

そんな、フルスペやDRの原理にも生かされた重要機密のひとつをネタばれした上に、しかもお手軽アイテムとして商品化しちゃうんだから、BHの太っ腹にも困ったモノです♪

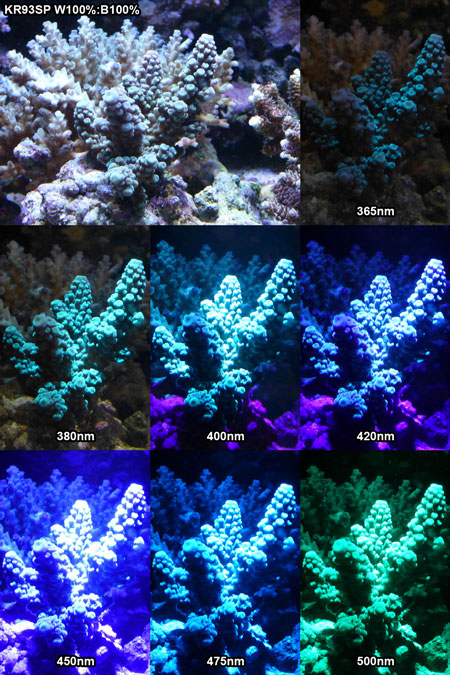

さて、そんな和田さんが取り急ぎ適当なサンゴの発色例を撮って送ってくれました。

これはブルー系のスギノキ?かな。この結果から、この個体のブルーを司る色素はシアン蛍光タンパクCFPで、最大吸収はおよそ380-400nm前後、最大励起(発色した蛍光の波長)はおよそ500nm程度でしょうか。吸収範囲はおよそ365-420nmまで、450nmでも微かに反応あり、但し475nm以上になると蛍光反応は無くなってライトの演色のみとなります。よって、このCFPには365-420nmは要るけど475nm以上は要らない、と。

それにしても、365nmは低感度だから良いとして、380nmから420nmをカバーしつつ、且つ400nmがてんこ盛りの照明って一体どこに、、、あ、フルスペがあるか♪

逆に400nmがスカスカの照明は一体どうすれば、、、あ、バイタルウェーブ追加か♪

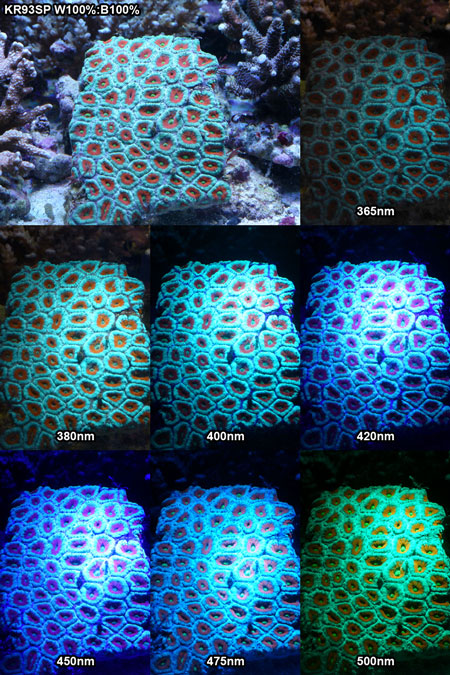

このカクオオトゲの場合は、シアン蛍光タンパクCFPとレッド蛍光タンパクRFPを持つため、必要な波長範囲は大きくなります。ざっくり見ると、この個体のCFPの維持には365-400nm(420nm→ブルー?)が、RFPの維持には380-400nmと475-500nmが有用だろうと読み取れます。

ちなみにこのRFPは400nmと500nmで2つのピークが見受けられるので、一般的なRFPとKeimaみたいな波長シフト量の大きな蛍光タンパクの混在か、あるいは2つのピークを持つ単一蛍光タンパクなのか、想像力がかき立てられます。

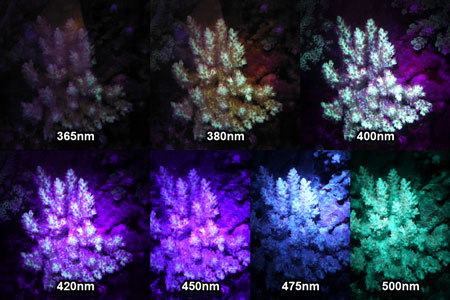

標準写真がありませんが、これは典型的なストロベリーと呼ばれるミドリイシです。

ざっくりと見て、まず475nm以上は不要なのは判りますね。

次に、ポリプの蛍光タンパクがバイオレット蛍光タンパクVFPかRFPかは微妙ですが、いずれにしても400-450nmに反応域があるようです。

そして肝心なのは芯部の白色(薄い黄色)ですが、これすら蛍光タンパクであることが読み取れます。その吸収範囲はおよそ380-420nmで、特に400nmで光るほどの発光量があるのが判ります。これは一体何でしょうか?

この芯部の発色構造・原理は、スパスラタと合わせて、まだ秘密にしておきます(汗)

いえ、実は僕もまだ調査中の身で。。。ま、答えはほぼ出てますけど。いずれ。

あ、ちなみにこのフラッシュライトは応援市場でも取り扱いますが、ただいま準備中です。もうしばらくお待ちください。。。バタバタ。。。順番に。。。

取り急ぎ価格は先日の和田さんのブログの通りです。