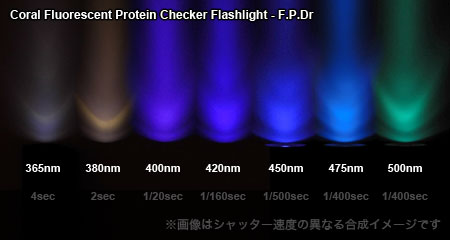

サンゴ蛍光タンパクチェッカーフラッシュライトF.P.ドクターの応援市場への出品がようやく完了しました。大変お待たせしました。

サンゴ蛍光タンパクチェッカーフラッシュライトF.P.ドクター

これであなたも蛍光タンパクソムリエだ!笑

サンゴの蛍光タンパクと吸収波長(励起光)について

各波長について簡単におさらいしておきます。

蛍光タンパクの吸収・励起については以前の記事も参考にどうぞ。

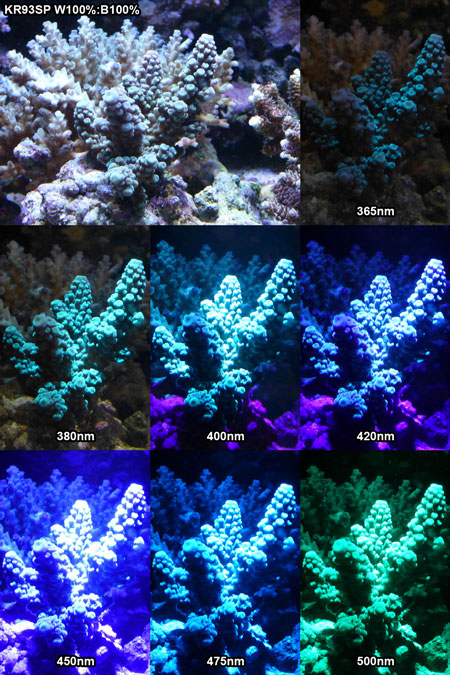

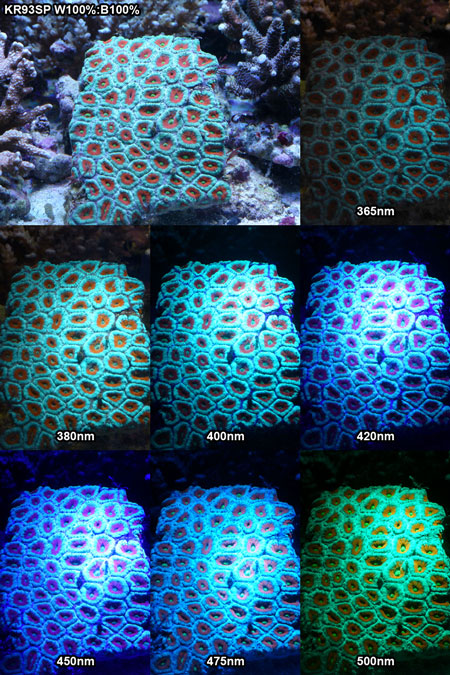

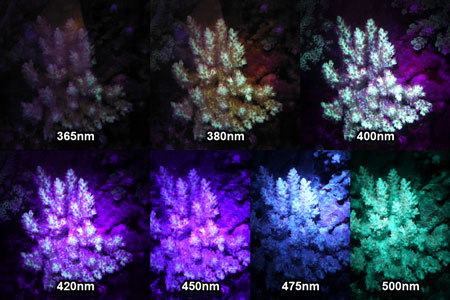

- 365nm/380nm/400nm

- 浅場の蛍光サンゴの多くがこの波長に反応する蛍光タンパクを持っていて、主に蛍光バイオレットVFPや蛍光ブルーBFP・蛍光シアンCFPの励起光となっている。蛍光タンパクの種によっては蛍光グリーンGFP・蛍光レッドRFPへシフトするケースもある。蛍光バイオレットVFPの励起光としてはこのあたりの波長が上限となる。 これらの波長が十分に得られるアクアLED製品は限られる。

- 420nm

- 浅場から深場まで多くの蛍光サンゴがこの波長に反応する蛍光タンパクを持っていて、主に蛍光ブルーBFPや蛍光シアンCFPの励起光となっている。蛍光グリーンGFPや蛍光レッドRFPもこのあたりの波長から反応が始まる。蛍光ブルーBFPの励起光としてはこのあたりの波長が上限となる。この波長が十分に得られるアクアLED製品は限られる。

- 450nm

- 浅場から深場まで多くの蛍光サンゴがこの波長に反応する蛍光タンパクを持っていて、主に蛍光シアンCFPや蛍光グリーンGFP、蛍光レッドRFPの励起光となっている。蛍光シアンCFPの励起光としてはこのあたりの波長が上限となる。一般的な多くのアクアLEDライトで得る事ができる波長。

- 475nm/500nm

- 浅場から深場まで多くの蛍光サンゴがこの波長に反応する蛍光タンパクを持っていて、主に蛍光グリーンGFPや蛍光レッドRFPの励起光となっている。 475nmは一般的な多くのアクアLEDライトで得る事ができるが、500nmは製品が限られる。

サンゴ蛍光タンパクチェッカー F.P.ドクターの使い方の例

- 新しく買ってきたサンゴにはどんな光環境が良いのかな?

教えて! F.P.ドクター♪ - 最近色落ちしてきたサンゴ、本当はどの波長を欲しがってるの?

教えて! F.P.ドクター♪ - もしかしたらまだ見た事ない蛍光色を隠し持ってるかも知れない!

教えて! F.P.ドクター♪

例えば、400nmを当てて蛍光ブルーを発するサンゴは、その400nmの波長がないと蛍光ブルーはどんどん褪せていきます。特に蛍光色は一度完全に消失してしまうと、その後いくら励起光を当ててもその蛍光タンパクの存在は捉えにくくなってしまいます。その場合、その波長を当て始めても、蛍光タンパクが回復するまである程度の時間を要します。

スギノキブルーを青系LEDライトで飼育していると、普段はLEDにより青く演色され、当然青く見えているため気づきにくいのですが、実は400nm欠落による蛍光ブルーの褪色がひっそりと裏で進行していきます。そしてある日LEDを消して部屋の照明で見てみたら、あらら、いつの間に茶色に!? なんてよくある話です。

蛍光シアン(明るめの水色)の個体は一般の450nmでもそこそこ維持は可能ですが、濃ゆい蛍光ブルーや蛍光バイオレットの個体にはくれぐれも注意してください。

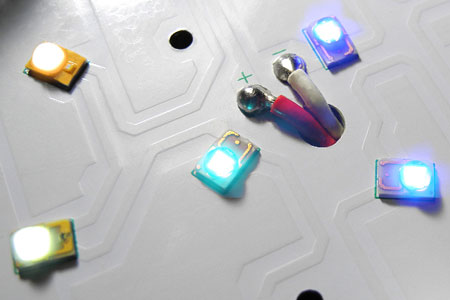

F.P.ドクターの実際の光の色と強さ

F.P.ドクターにはKR93SPやKR90DRにも採用されている大光量のフルスペクトル用LED素子が使用されています。とは言え、人間の目は比視感度により、緑色から遠ざかる色ほど光を感じにくくなりますので、500nm/475nm/450nmあたりは眩しく見えても、420nm/400nmになると眩しさが感じにくくなり、特に380nm/365nmになると人間が感じる可視光線から外れてしまうためほとんど光強度を感じなくなってしまいます。

* 実際の見た目の明るさ

しかし、要注意です!

実はこれらのライトはいずれも同等の光エネルギーを発しています!

特に380nm/365nmは紫外線なので破壊力はダントツです!

しかもフラッシュライト用の超集光レンズにより超強力な光線になっています!

くれぐれも「眩しくないじゃん♪」と安易に光を覗き込んだり人に向けないこと!

視力低下や失明の恐れがあります!!!

と、念を押しておきます。

F.P.ドクターは用法・用量を守って、正しく楽しくお使いください♪

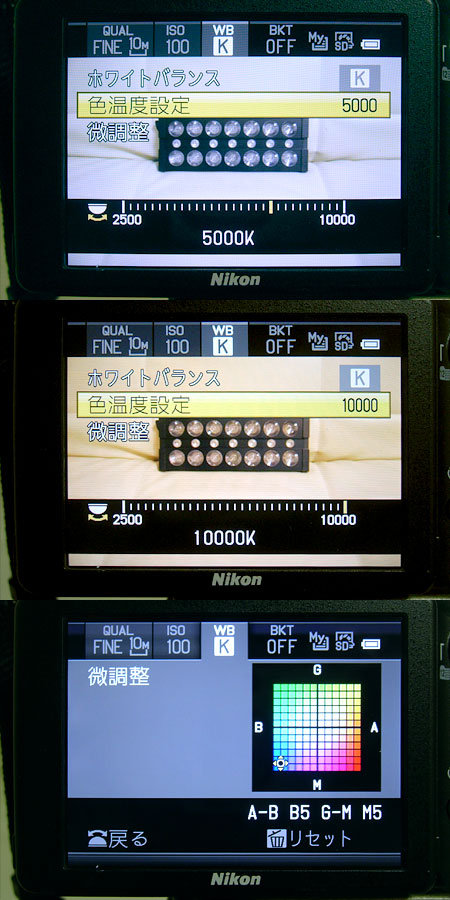

見たとおりの色で撮影するデジカメのホワイトバランス講座

おまけのコーナーです。F.P.ドクターの写真撮ってたら、ふと、思い立ちました。

以前からも薄々は感じていましたが、最近特に多く見受けられるかな?

「見たとおりの色がうまく撮れない」と言うお悩みの声です。

もちろん、お使いのデジカメの性能による部分も大きいのですが、比較的最近のデジカメであれば、設定をちょちょいといじってやるだけで、ずいぶんと仕上がりが改善できる場合も多いのです。何もわざわざデジイチを買う必要はありません。むしろ小回りの利くコンデジがオススメです。

よく見受けるLEDが被写体のケース。

特に古いデジカメや携帯で撮った場合もこんな感じになりがちですが、これじゃ、どのLED素子が何色なのか、さっぱり判りませんよね。

基本的に露出がオーバー・アンダーと言う以前に、超閃光のLEDを撮る場合、露出補正くらいでは追いつきません(笑)。シャッター速度をマニュアルでいじるモード(絞りオート)があるなら、積極的にシャッター速度をバンバン上げてみてください。何枚か撮れば良い具合の露出が見つかるはずです♪

さて、問題は露出よりもホワイトバランスです。

色が思い通りに撮れない理由の多くは、不適切なホワイトバランスが原因です。

ホワイトバランスはある程度慣れてコツが掴めるまで大変かも知れませんが、理屈が見えてくればガンガン応用が利きますし、思い通りの色で撮る事ができるようになります♪

ホワイトバランスとは?

人間の目ってホントよくできていて、実は我々の目は潜在的且つ経験的なスペックにより、超高精度なホワイトバランスが働いていて、赤い光環境だろうと青い光環境だろうと、その中でもモノの色が適切に見えるようにホワイトバランスが的確にコントロールされています。ま、普段はそんな技術は微塵も感じませんけど(笑)

そして、デジカメにもホワイトバランス(以下WB)を自動的に調整するWBオートが大抵付いていて、最近のデジカメほどその精度も高くなってきたようですが、それでも限度があります。そんな時は、手動設定が勝る場合もある訳です。

- フローとしては、まずはWBオートで撮ってみる。

- WBオートで色がうまく出ないなら、まずは光源のタイプを考慮してみる。

6500KのメタハラならWBを「太陽」に、T5なら「蛍光灯」にしてみます。 - それでもうまく色が出ないなら、デジカメの取説をよく読んで、WBに色温度を直接指定できないか、あわよくばCIExy色度が直接いじれる機能が無いか探してみてください。

要は、環境光の色温度を適切にデジカメに伝えてやることが重要なのです。

上の写真の左列は部屋の蛍光灯5500K下で撮ってますので、WBの設定が異なるせいで当然色がおかしくなっています。が、それは右列のように被写体の条件にさえマッチすれば威力を発揮します。

ま、このデジカメは昨年末に買ったばかりのニコンCOOLPIX P7100なので、WBオートでもそこそこ優秀な写りが得られますが、その前使ってた10年選手のCOOLPIX5000だったら話になりません(汗)

COOLPIX P7100の場合、色温度の調整や色度の調整画面はこんな感じです。

色温度の直接入力も有り難いけど、色度が直接触れるのは超助かります。

(色度グラフについては以前の記事も参考にどうぞ)

特にフルスペ関係の撮影には絶対に欠かせません。

ハイグレードモデル買って良かった~♪

(知らずに買ったらたまたま機能が付いてたと言う・・・笑)

ビフォー・アフター♪

被写体はKR90DRで、色温度はCIExy色度のほぼ左下(100000K以上)なので、その通りに入力して得られたのが上の写真下です。これなら、450nmと475nmのLEDの微妙な色の違いもハッキリ読み取れますね♪

ただ、COOLPIX P7100の場合、WBオートでも、ほぼこれくらいで撮れました♪

今回は被写体がLEDライトのケースでしたが、応用で水槽写真、サンゴの写真、バンバントライしてみてください!

以上、お役に立てばこれ幸い。