7月始め、水槽に2枚のスライドガラスを沈めました。

あとで、付着した茶ゴケを顕微鏡で見てみようと思ったからです。

なかなか腰が重く約一ヶ月も経過してしまいましたが、先ほどようやく引き上げて調べてみることにしました。

引き上げた検体は以下のような感じでした。

2枚のスライドガラスをそれぞれ透明なナイロンチューブに格納し、ゴムテープでガラス面に固定し、水面直下に水没させていたモノです。但し、茶ゴケの付着と光の関係を見るために、一方には黒いゴムテープを貼って遮光しておきました。

写真を見れば一目瞭然ですが、やはり遮光したスライドガラスには、コケは一切付着していませんでした。ま、そんなもんでしょう。

続いて、それぞれを顕微鏡で観察してみました。

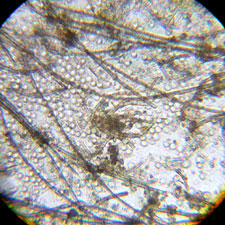

左が光有り、右が光無しです。いずれも1200倍の画像です。

光を当てた方には、目視でも判るように茶ゴケがビッシリ生えていましたが、実際に検鏡してみると、繊維状のコケ(珪藻?)や粒子状の細胞(前回の茶ゴケと同じもの?)が見られました。ちなみにこれらには動きは見られません。

一方、光を当てなかった方は、検鏡でもコケらしき物体は見つけられませんでした。

但し、双方で若干の動く微生物が確認できました。

いずれのスライドガラスにも、ピコピコと動く鞭毛虫(?)のようなものが確認できました。また、遮光したスライドガラスの方では多毛類の幼生も確認できました。が、いずれも確認できたのはごく僅かでした。

以前、シュリンプさんから届いた付着性プランクトンの袋から抽出したデトリタス内には、凄い量の微生物が確認できましたが、今回の実験ではさすがにあの規模の微生物は付着していませんでした。やはり、これらの微生物はデトリタスの中のような少し嫌気的な環境の方が活動に適しているのかも知れません。

ただ、今回の実験ではむしろ遮光したスライドガラスの方が、コケの生えたスライドガラスの方よりも、若干多く付着していた感がありました。大した差ではないので、誤差的なモノだとは思いますが。強引に結論づけるとすれば、デトリタスに依存するような微生物に限って言えば、嫌気的+遮光 > 嫌気的+光 > 好気的+遮光 > 好気的+光、の嗜好性が読みとれそうです。

で、これで何が判ったのかというと、光を当てるとコケが生える、です(曝)

ワラワランドのネタとしては不合格な内容だったので、ブログネタにしたんだとさ♪