前回のLED照明に関する記事。

発売から一ヶ月ほど経っちゃいましたが、ようやくゲットしてきました。

東芝のLED電球6.9W/LEL-AW6N/2 (白熱灯60W相当)。3,800円程度。高い(汗)

入手に少々てこずりました。

実は昨晩、近所の大型家電量販店Yで買って帰ったら、袋を開けてびっくり!?

レジのオネー様が間違って4.1Wを入れちゃってくれてました!!

バカーっ!!

で、本日返品に行ったら、今度は6.9Wが在庫切れ。。。

バカーっ!!

仕方がないので量販店をあちこち巡り、6店目にしてようやく郊外の100店でゲット♪

ちなみに近年のエコブームもあってか、大抵の量販店ではこのLED電球の特設コーナーが設けられていました。しかもどこも売り切れで、やっぱり人気商品のようです。

しかーし、判ってはいたけど、期待もしてなかったけど、J店には展示すらありませんでした。ここがダメなんだよなぁ、J店は。(苦笑)

さて、注目のスペック比較です (室温26.8℃時)

| 灯具前方30cm測定値 |

一般灯具 |

スポットミニ |

5cm温度 |

| LED 6.9W (白熱灯60W相当) |

1,000 lx |

3,000 lx |

27.8 ℃ |

| LED 4.1W (白熱灯40W相当) |

600 lx |

1,500 lx |

- |

| 蛍光灯 22W (白熱灯100W相当) |

900 lx |

3,300 lx |

30.7 ℃ |

| 蛍光灯 13W (白熱灯60W相当) |

600 lx |

2,600 lx |

28.5 ℃ |

| 白熱灯60W |

700 lx |

2,800 lx |

35.3 ℃ |

灯具は以下のものを使用。左が一般灯具、右がスポットミニ「閃光」。

で、蛍光灯はテスト用に以下のものを用意。

蛍光灯ランプは松下製にしようと思ったけど、それぞれ同型の光束量を調べたら、上記オーム電機のランプの方が上でしたので、迷わずゲット。しかも超安い! 13Wが248円、22Wが680円。嘘みたいな値段です(笑)

但し、蛍光灯22Wは図体が大きく一般灯具からはみ出すため、ランプ先端から測定。それ以外は灯具先端から測定しました。

尚、LED4.1Wは遠慮無く返品前に測定(曝)。でも温度は測定し忘れた(汗)

ちなみに5cm温度とは、スポットミニ装着時の、ランプ前方5cmでの計測値です。

また、各ランプの大きさ比較は以下のような感じ。

左から、LED電球(4.1Wも6.9Wも同サイズ)、蛍光灯13W、白熱灯60W、です。

さて、表を見ると判りますが、LED6.9Wのレフ無し状態時(一般灯具)の直下の照度は、蛍光灯22Wをも凌ぎました!

また、スポットミニ装着時に於いても蛍光灯22Wに次いで 3,000 lx でした。

LED電球6.9Wは期待を裏切りませんでした!

一方、4.1Wの方は予想通りの結果(汗)なので、これはさすがに無いな。。。

ただ、LED4.1Wの結果からも判りますが、LED電球の場合、前方への照度は大きいですが、散光的には弱いため、あまりスポットミニの集光効果が見られませんでした。この辺は、よりLEDに特化してミラーを工夫する必要がありそうです。(スポットミニは蛍光灯ランプを前提に設計してあるため)

あるいは、LED電球なら、もうスポットミニは要らないかも?(汗)

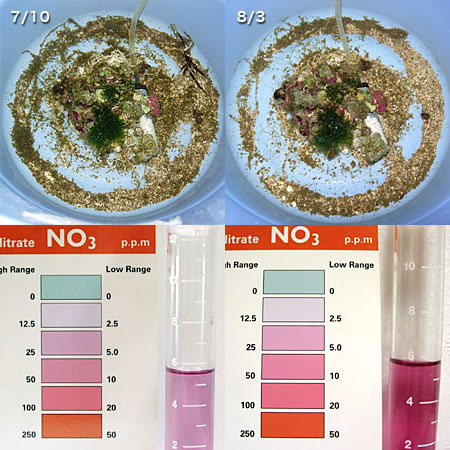

ちなみに、LED6.9Wを水槽に設置した時の水面(ランプ間15cm)照度は 9,200 lx あり、軽く9,000越えでした。エダコモンでも飼ってみようかなぁ~♪

また、ランプ前方の熱ですが、デジタル温度計では僅かに上昇が確認できましたが、体感的には手をかざしても全くと言っていいほど感じませんでした。おおお! さすが LED!

最後に、実際に水槽を照らした場合の状態を撮影しました。

各ランプの明るさが判るように、シャッタースピードと絞りは固定で撮影しています。

ホワイトバランス:太陽光

シャッター速度:1/30

絞り:6.4

左から、LED6.9W、蛍光灯22W、蛍光灯13W、白熱灯60W、です。

さすがに蛍光灯22Wはスポットミニのミラーの恩恵も大きく、白熱灯100W相当と言うこともあって、LED6.9Wでは全く敵いませんが、同じ60W相当の蛍光灯13Wと比べると、LED6.9Wの方が目に見えて明るい事が判りました。しかもそれで省エネ&熱も皆無と言うことは、これは革命的な照明です。ついにLEDの時代かぁ。。。

ちなみに、色味的にはLEDの方が蛍光灯ランプよりも色温度が若干低めで、優しい色合いです。

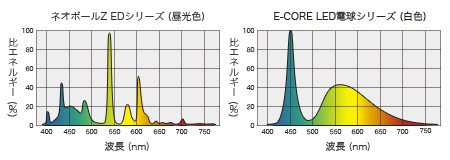

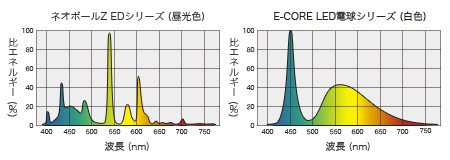

念のため、前回の記事でも掲載した分光スペクトル図を載せておきます。

エネルギー的に同等の明るさであれば、かえってLEDの方が青や橙色が強く感じます。橙色を欲するブルースギノキにも有効か!?

但し、僕のようなミニ水槽ならいざ知らず、通常サイズの水槽では、かなり多灯しないと厳しいでしょうね。とは言え、メタハラと比べるとメチャンコ省エネ間違いなしです♪

とりあえず、今回のLEDによる今後の水槽の変化をお伝えしていきたいと思います。

こちらのエントリーもどうぞ♪