電気製品の中身は製造元のノウハウを尊重して公開しない

と言うのが、元電気屋の僕のせめてものポリシーでしたが、ここ最近、アクアLEDに関しては見せてナンボ♪な状態になってきました。これと言うのも、LEDランプは構造が単純なだけに、採用するLED素子が決まってしまえば、あとは筐体とレンズと電源だけ、とても明快な構造なのです。なので、むしろ公開することで、ユーザーの安心に繋がれば良い、と最近は考えています。そういう方向に繋がったのも、ある意味ヤフオクLEDのお陰です。そういう見方をすれば、ヤフオクLEDもいいとこあるじゃん♪(笑)

ただ、メーカーにとっては大変なプレッシャーになるでしょう。誤魔化しが一切効きませんからね。特に僕は元電気屋ですから♪ ほっほっほ~♪

でもいつかは、いちいち分解しなくても、安心して使える時代が来ることを願います。

今僕が、激しく冷たい滝に打たれているのも、言わばそのための修行です。

いつか道は開ける!開いて魅せるぜ! うりゃぁぁぁ!!!

そして皆さんには、必ず安全で安心な舗装道路を歩いてもらいます♪

と言う訳で、今回も漏れなく相手が誰だろうと容赦なく大解剖です♪

今回のターゲットには、7/1にリニューアル新発売が開始される、

volxjapan Grassy LeDio 21eがエントリーです!

もしあとで記事が消えたら、ボルクスに叱られたと思ってください(汗)

さあ、新LeDio 21eは何が変わったのか?

まず、名前にちっちゃな「e」が付きました♪

これなんだっけ・・・。エコのeだっけ?

・・・忘れました(曝)

お次は、まずは外観から比べてみましょう。左が旧、右が新です。

全体的なサイズはほぼ変わりません。と言うか、ほとんどLeDio 27です(笑)

これは放熱性能で実績を築いたLeDio 27からそのままヒートシンクを受け継いだ格好でしょう。確かに、旧21ではヒートシンク温度が気温+32℃程度(点灯1時間後)となるのに対して、新21eでは実測で気温+22度程度でしたから、これはもうヒートシンクの革命です(駆動電流が720mAから680mAの安全駆動に変わったことも影響していす)。これは放熱に関してかなり安心して使えそうです♪

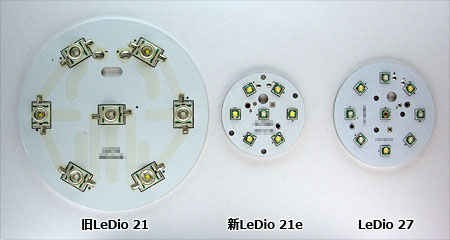

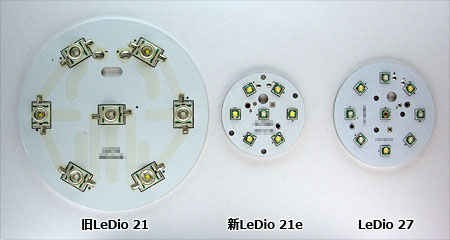

続いて、採用LED素子の新旧比較です。左が旧、中央が新で、比較用にLeDio 27のLED基板も右に並べてみました。

旧21のLED基板サイズ78mmφに対し、新21eは僅か34mmφです。半分以下!

これは、採用素子をCree XR-EからCree XP-Eに変更したことによる恩恵です。

最新素子への変更は、これまたLeDio 27に準じた格好ですが、これだけのコンパクト化が適えば、より点光源に近くなり、目のチカチカの原因でもあるマルチシャドウがかなり軽減されます(ゼロではありません、念のため)

また、素子間が近いことで、色のブレンドにも非常に有利です。LeDio 27のデビュー時の一番の声が「色の混ざりが秀逸!」ということでしたから、今回も期待を裏切りません♪

さらに今回の新21eの売りは、なんと言ってもスペクトル革命です。過去に培った波長に関するノウハウを贅沢にてんこ盛りです。

LEDの色の組み合わせは、以下のように進化しました。

まず、青はこれまでのBlue一色から、RoyalBlueとBlueのコンボとなりました。これによりブルーの波長帯域がより太くなり、サンゴの蛍光色の発現にも有利です。そして白を足す場合でも、これまでのようにCoolWhiteをただ入れるのではなく、アンバーから赤に掛けての波長を重視して、これをWarmWhiteに替えました。そして今回のLeDio 21eの一番の売りは、僕はPearlWhiteだと思います。これこそがスペクトル革命でしょう。これにより、超浅場のミドリイシ等、かなりキャパが広がったと思います♪

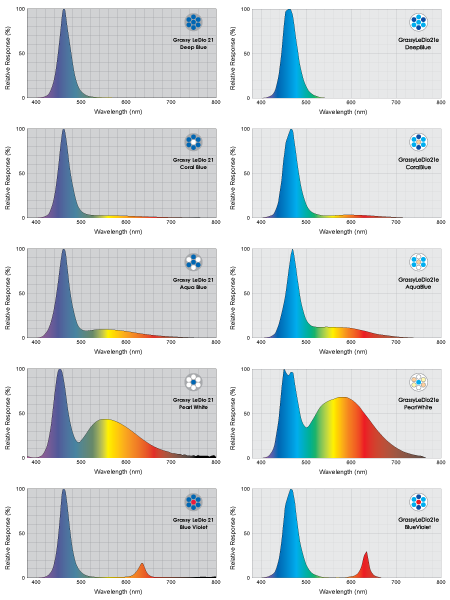

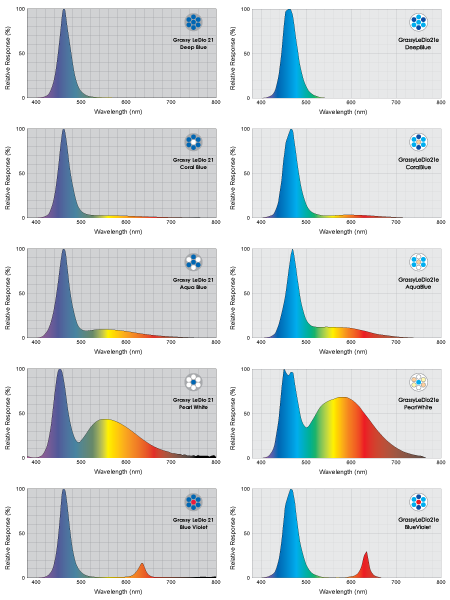

以下が、一通りの新旧スペクトルの違いです。左の列が旧21、右が新21eです。

このスペクトルからも判るとおり、DeepBlueとCoalBlueは中層~深場を想定し青を重視して青の帯域確保、AquaBlueとPearlWhiteは浅場向けにアンバーと赤を重視し、さらにPearlWhiteには白3色(CoolWhite、NeutralWhite、WarmWhite)が贅沢にトリプルコンボで装備され、超浅場向けに備えています。しかも嬉しいことに、シアン素子を使わずして、シアンカバー率を2割弱から3割強に引き上げているのです♪

これはまさに、クリー版太陽光ブレンドやぁ~♪

また、BlueVioletも素子効率が上がったため、赤が少し伸びているようですね。

もう、はっきり言って、よだれが止まりません(笑)

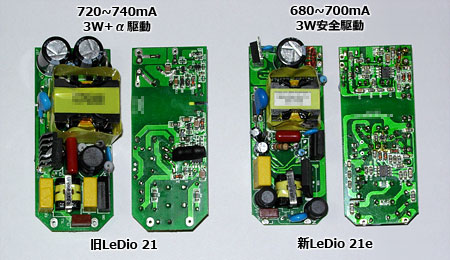

続いて、これらのLED素子を堅実に支える、裏方の力持ちの紹介です。

そう、最近巷を騒がしている消費電力詐欺の正体、電源(LEDドライバー)です。

これがLEDランプの性能の半分を決定すると言っても過言ではありません。

いくら素子が良くても、電源が非力ならLED素子は本来の力を発揮できませんからね。

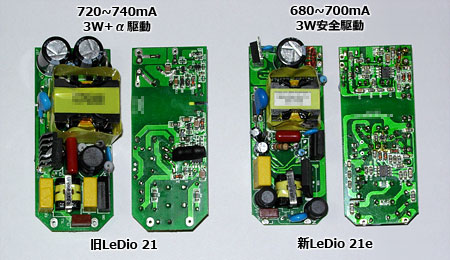

ボルクスは今回の製品から、電源の仕様を見直し、新たに専用基板を起こしたそうです。そして駆動電流をこれまでの720mAから、少し落として680mAとしました。これは、熱対策や素子寿命、そして省エネを狙ったものでしょう。もちろん、素子の光量・効率に自信と裏づけが無ければできない諸刃の剣です。ノーブランド素子でやっちゃうと、単に光量不足に陥るのが関の山ですからね(汗)

また、他の製品についても順次最新基板へ変更していくとのことでした。

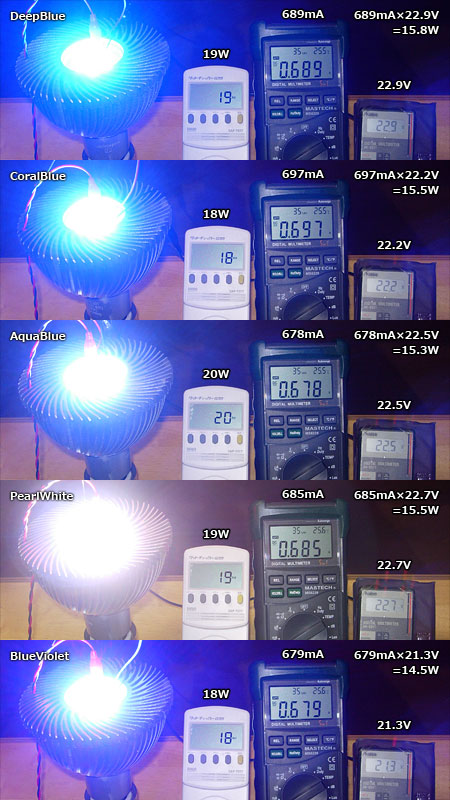

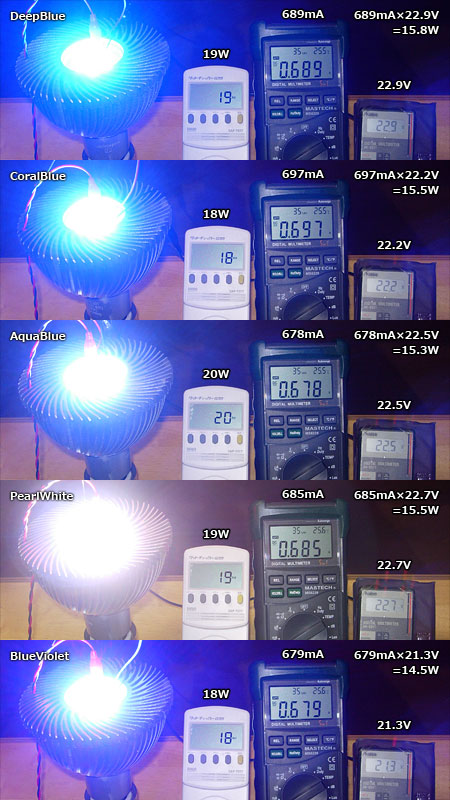

では、これらの最高峰のLED素子と新開発の省エネ電源のスペックを見てみましょう。

製品全体の消費電力は、旧21に比べやや低くなってます。1W程度だと思いますが。

また、宣伝どおり駆動電流は680mA前後で、やはり旧720mAより20~40mA近くもシェイプされています。こんなに削って、光量は大丈夫なのか!?

しかし安心してください。

結果としてLeDio 21eは、省エネ駆動としながらも旧21の照度の平均約130%を実現していました♪

| 30cm照度 |

旧LeDio 21 |

新LeDio 21e |

増加率 |

| Deep Blue |

19,200 lx |

23,110 lx |

120.4% |

| Coral Blue |

17,200 lx |

24,240 lx |

140.9% |

| Aqua Blue |

16,700 lx |

24,470 lx |

146.5% |

| Pearl White |

16,500 lx |

22,500 lx |

136.4% |

| Blue Violet |

18,800 lx |

23,880 lx |

127.0% |

・・・す・凄げぇ。。。

駆動電流が従来の9割ちょいなのに、逆に光量が最大140%アップって!?

いや、だってレンズも50°から60°になってるし、普通照度落ちるでしょ???

こ・こりは一体・・・?

- LED素子をCree XR-EからXP-E上位ランクに変更

- 冷却性能大幅アップで加熱による光量ダウンを回避

- 素子とマッチングの良い集積レンズで光量ロスを最大限に軽減

その結果が、省エネ駆動+広角レンズ化をも上回ったってことでしょうか。。。

これはまさに、省エネ節電のご時世にもピッタリやぁ~♪

そうなってくると心配になってくるのは、その価格だ。

こんだけのフルコース・・・さすがにお会計が怖い(笑)

「す・すみません。。。お会計お願いします」

「はい。○○○円になります♪」

「・・・え?」

「それって、旧21より遥かに安いってこと?」

ドドドド・・・(スタンドの音、ではなく押し寄せるお客の音♪)

では、7/1をお楽しみに~♪

(応援市場への出品は検討中です・・・)

こちらのエントリーもどうぞ♪