昨日、応援市場へ色々とLEDランプを追加した訳ですが、事前の告知がなかったとは思えない反応ぶりに、正直ビックリしてます(汗)

しかも新LeDio9の人気が凄いですねぇ!

やはり皆さん、これを待ち望まれていたのでしょう♪

LeDioシリーズの人気を改めて思い知りました。

この調子ならサンプル出荷もすぐに完売するでしょう。

一方、あまりに衝撃的過ぎる新LeDio9のスペックに、すっかり影が薄くなっている感のあるLeDio3。。。ちょっと注目してみませんか?

Grassy LeDio シリーズ初の3Wタイプ LeDio 3 新登場!

ぶっちゃけて言うと、この初期サンプルを手にした昨年末の時点では、このタイプの市場への投入は、やや時期尚早な感じがしていました。これはもっと主力LEDランプが普及してから、更なるアクセントへの需要が見えてからでも良いかな?とか。

しかしここ数ヶ月の間に、メイン照明への切り替えとまではいかなくとも、水槽照明の半分をLEDに置き換えたり、試験的にLED専用の水槽を立ち上げたりと、あちこちから声を聞くようになったのは事実です。

そうなってくると、既にLEDランプで舞台を整え終えたアクアリストが、お気に入りのサンゴだけに別の補助ランプで色揚げを期待したいとか、試験的な意味で特定のサンゴに異なる波長を当ててみたい、という領域に達しているマニアが、現時点で既に天を仰いでいるのかもしれません。確かにLeDio7やLeDio9がこれだけスペックを上げていると、最早これを補助ランプとして使うには少々強力すぎますから(汗)

と言うわけで、そういうマニアックなアクアリストのために、本当の補助ランプとしての新LeDio3について、今僕が把握しているデータを出しておきましょう♪というコーナーです。

新 Grassy LeDio 3 は、まず筐体が変更になりました!

以降の画像は全て左側が古い方(初期サンプル)、右が新型です。

いやはや、恐れ入ります。初期サンプルの欠点を徹底的に改良してきやがりました(笑)

まず、放熱性の確保。そして、その副産物(あるいは計算?)として、筐体が大きくなったことにより灯具への装着が容易になりました。一石二鳥ですね♪

徹底的に改善された専用レンズ!

そして決定的に違うのは、その性能をフルに発揮する専用レンズの変更。上の写真でもその違いは歴然で、初期サンプルではレンズのリフレクタ構造が噛み合った強引な集合レンズを採用していましたが、今回のモデルではレンズとリフレクタ構造を完全に一体化して個々が独立しています。やはりこの方が見た目も配光もスマートなはずです。

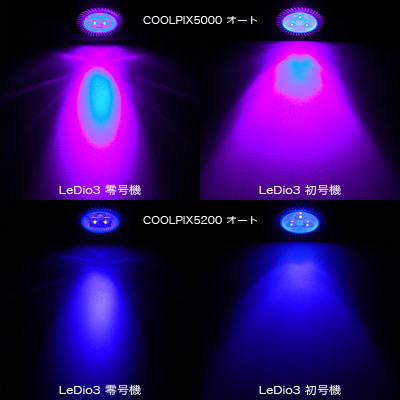

では、その効果の違いをご覧ください。

この画像は、LeDio 3 Ultra Violet (UV) の配光を撮影したものです。

おおお! あんなに漏れていた光の筋が完璧になくなっています♪

更に「レーザービームか?」と思うほど鋭かったビームが、本当に理想的な角度で配光されています。

ちなみに写真の上と下はカメラが違います。応援市場ではインパクトのある上の写真を使っていますが、本来は下の写真の方が目視に近い色彩と強度です。そもそもUVは目にはほとんど見えないものですから(汗)

* 紛らわしいので応援市場でも見た目に近い方の写真に差し替えました(汗)

初期サンプルの鋭いビーム角では特定の枝しか照らせませんでしたが(汗)、新LeDio3なら目的のサンゴ全体に光を当てることができるでしょう。これなら納得のスペックです。

そして、気になる数値データです。

| 30cm | LeDio3 UV 零号機 | LeDio3 UV 初号機 |

|---|---|---|

| 照度 | 4,880 lx | 330 lx |

| ピーク照度 lx | 6,800 lx | 2,118 lx |

| UV | 0.49 mW/cm2 | 0.04 mW/cm2 |

パッと見て、かなりのスペックダウンのように見えますね(汗)

この数値の見方を説明しますと、まず初期サンプルのビーム角は10~15°と言う狭角でしたが、新型では45°になりました。単純計算では、同じ距離の前方を照らす面積は10倍近くの差があり、照度は逆に1/10近くまで低下します。この表の値は、まさにそれを表していることになりますね。

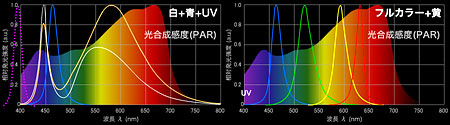

また、今回用意した照度計にはピーク値を見る機能があり、初めは単にピークホールドかと思っていたら、僕が想像していたピークホールド機能は別にありましたので、どうやらこちらは波長の一番大きな山についての値のようです。要するに、零号機は400nmの山が6,800lxあり、初号機の方は400nmの山は2,118lxある、と言うことでしょう。説明書に書いてないので想像ですが(汗)。誰か教えて。。。

ちなみに上ではUVにのみついて触れましたが、LeDio 3 DeepBlue の30cm照度は3,200lx近くありますのでご安心ください。3Wで45°レンズで3,000lxオーバーですよ!? LeDio3でさえも補助ランプには強すぎる?(笑)

問題は・・・やはり値段ですね。。。高い。。。気がする。。。

ま、3Wや4Wは以前からも商品はありましたから、それよりは断然安いですけどね。

あと、UV版についてはLeDio9+でも価格にてきめんに反映されてますが、LeDio3では更に強調されて高く見えます。これはUV素子が一般素子の何倍も高いためなので仕方ありません。ご理解くださいませ。

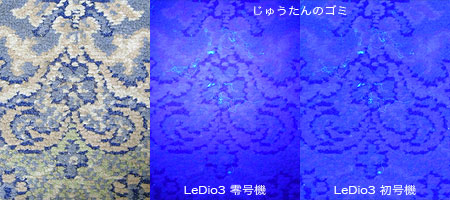

最後におまけ。

LeDio3 UVでじゅうたんを照らしてみました。まるで現場検証をしている気分です(汗)

なんかの繊維やホコリ・ゴミなんかが蛍光発光して汚れが一目瞭然です。

よくあるブラックライトや鑑定ライトとしても使える???

ところがそういう製品は1W素子搭載型でも安くて5~6千円、普通は数万円しています。

しかし、LeDio3 UVなら1WのUV素子が3つも搭載されて6,800円♪

よっしゃ、いっちょ使ってみるか!と言う方は、どうぞ応援市場へ♪