いきなりメタハラをLEDに移行しようとすれば、そりゃ無理がある。

まずは、青の移行から始めるのが賢いLEDクリエイターだ。

結論から言えば、スーパークール115 (150W)のディープブルーは、

volxjapanのGrassy LeDio 21 DeepBlue (21W)×2 か、

やどかり屋のエリジオン「閃光」14W ブルー (12W)×2で、光束量的に置き換えが可能であると言えそうだ。もし照度的な置き換えなら1台でも十分だ。しかも、水温上昇が激減し、電気代も超お得になると言うスペシャルボーナスまで着いてくるのだ。

しかし、それ以前の旧製品は素子が古いか効率が悪いかレンズが狭いか、申し訳ないが到底目的は果たせないので、残念ながら現在では選択肢に入ることはないだろう。いっそ、手持ちの旧製品は常夜灯に回してしまおう。

ちなみに、スーパークール115と言えば、かれこれ10年以上の超ロングランだが、さすがに進化のない製品の布教活動はもうそろそろ良いだろう、と覚悟を決めた。これまでも散々オススメしてきたし、メーカーも十分に潤ったことだろう。

ここらでひとつ、業界の未来に期待して、本音トークを暴露しようではないか。

アクアリストは益々救われるがいい。助かるがいい。

しかしメーカーは腐ること無かれ。さらに精進するがいい。

以下のスペック比較を見てすぐに意味を理解した方、善は急げだ。

いまいち判らないけど私を信用すると言うなら、あとに続くがいい。自己責任で(笑)

| ランプ |

SC115 DB

150W/70° |

LeDio21 DB

21W/50° |

エリジオン・ブルー

12W/60° |

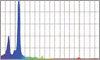

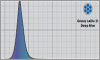

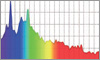

| スペクトル |

|

|

無し

LeDio21と同等 |

| 30cm照度 |

4,440 lx |

実測 19,200 lx |

実測 12,200 lx |

| 全光束 |

2,500 lm

換算 615.50 lm |

換算 1180.43 lm |

換算 1149.82 lm |

| 発光効率 |

換算 16.67 lm/W |

換算 56.21 lm/W |

換算 95.82 lm/W |

| 実売価 |

40,000~50,000円 |

16,000~18,000円 |

12,000~13,000円 |

但し、どちらもUVは一切含まれないので、もしUV入りを望むならしばらく待って欲しい。UVブレンドモデルを含む新LeDio7+が、もうすぐvolxjapanから正式に発表されるはずだ。とは言え、光量的には上記2機種には及ばないので、やはりSCの代役は上記機種に任せると良い。そして新LeDio7+UVで、紫外線を補完すれば良いのだ!

尚、このアナウンスはあくまでもSCディープブルーについてのもので、マリンブルー等の明るいランプについては、引き続きSCを支持していきます。当面はね。

とは言え、ひっくり返されないように、メーカーには頑張って欲しいと思います。

そして最後にもうひとつ。

やどかり屋のエリジオン「閃光」をノーブランドと侮る無かれ!

最新LED素子による超高効率と、その驚愕の大光量を、是非騙されたと思って体験して欲しい。

しかも僅か12Wの超省エネ設計。そして更にその軽さにも度肝を抜かれるだろう。

大阪近隣の方は、一度やどかり屋で実機を見てきて欲しい。

以上、この放送は応援市場の提供でお送りしました♪

以下、興味のある方は参考までにどうぞ。

角度・照度・光束の計算のための予備知識

照度 E [lx] = 光束 Φ [lm] ÷ 照射面積 S [m2]

レンズ

° |

照射面積 m2 |

| 30cm前方 |

1M前方 |

| 70 |

0.1386264 |

1.54029334 |

| 60 |

0.0942477796 |

1.04719755 |

| 50 |

0.0614805123 |

0.683116804 |

| 30 |

0.0203000584 |

0.225556204 |

| 25 |

0.0138964176 |

0.15440464 |

このページ内の各値で断わりの無いものはメーカー公称値、実測はショップや私が測定した値、換算は製品のレンズ角度を点光源として逆算した理論値、もちろんレンズの癖・特性等は無視した単純計算によるものです。

比較元各製品スペック

| スーパークール SC115 - 150W/70°(散光) |

| メタハラ |

ディープブルー |

マリンブルー |

サンホワイト |

| スペクトル |

|

|

|

| 30cm照度 |

4,440 lx |

31,110 lx |

42,220 lx |

| 全光束 |

2,500 lm |

9,000 lm |

7,300 lm |

| 全光束 |

換算 615.50 lm |

換算 4,312.67 lm |

換算 5,852.81 lm |

| 発光効率 |

換算 16.67 lm/W |

換算 60.00 lm/W |

換算 48.67 lm/W |

| Grassy LeDio 21 - 21W/50° |

| LED |

DeepBlue

青7 |

AquaBlue

青4+白3 |

PearlWhite

青1+白6 |

| スペクトル |

|

|

|

| 30cm照度 |

実測 19,200 lx |

実測 16,700 lx |

実測 16,500 lx |

| 全光束 |

換算 1180.43 lm |

換算 1026.72 lm |

換算 1014.43 lm |

| 素子光束 |

換算 168.63 lm |

換算 146.67 lm |

換算 144.92 lm |

| 発光効率 |

換算 56.21 lm/W |

換算 48.89 lm/W |

換算 48.31 lm/W |

| エリジオン「閃光」14W - 12W/60° |

| LED |

Blue

青6+白1 |

BlueWhite

青4+白3 |

White

青1+白6 |

| スペクトル |

|

|

|

| 30cm照度 |

実測 12,200 lx |

実測 10,800 lx |

実測 11,800 lx |

| 全光束 |

換算 1149.82 lm |

換算 1017.88 lm |

換算 1112.12 lm |

| 素子光束 |

換算 164.26 lm |

換算 145.41 lm |

換算 158.87 lm |

| 発光効率 |

換算 95.82 lm/W |

換算 84.82 lm/W |

換算 92.68 lm/W |

| ハイパーアクアムーン - 7.2W/25° |

| LED |

AMC-1B

青6 |

AMC-1BW

青5+白1 |

AMC-1WB

青1+白5 |

| スペクトル |

|

|

|

| 30cm照度 |

20,000 lx |

18,890 lx |

15,560 lx |

| 全光束 |

換算 277.93 lm |

換算 262.50 lm |

換算 216.23 lm |

| 素子光束 |

換算 46.32 lm |

換算 43.75 lm |

換算 36.04 lm |

| 発光効率 |

換算 38.60 lm/W |

換算 36.46 lm/W |

換算 30.03 lm/W |

| Grassy LeDio 7 - 7W/60° |

| LED |

DeepBlue

青7 |

AquaBlue

青4+白3 |

PearlWhite

青1+白6 |

| スペクトル |

|

|

|

| 30cm照度 |

実測 4,200 lx |

実測 4,700 lx |

実測 5,400 lx |

| 全光束 |

換算 395.84 lm |

換算 442.96 lm |

換算 508.94 lm |

| 素子光束 |

換算 56.55 lm |

換算 63.28 lm |

換算 72.71 lm |

| 発光効率 |

換算 56.55 lm/W |

換算 63.28 lm/W |

換算 72.71 lm/W |

こちらのエントリーもどうぞ♪