大変長らく間が空いてしまいました。すみません。

VMワラワラ実験 Vol.2 の14日目(昨日11/3)の検鏡結果です。

| 日付 | 炭素源添加 | VMワラワラ実験 Vol.2 備考 | |

|---|---|---|---|

| ウォッカ | みりん | ||

| 2009/10/21 | 0.1ml | 0.1ml | VMワラワラ実験 Vol.2 を開始。 |

| 2009/10/22 | 0.1ml | 0.1ml | ワラワラ密度、前日とほとんど変わらず。多くても2倍程度。 |

| 2009/10/23 | 0.1ml | 0.1ml | ワラワラ密度、前日とほとんど変わらず。 |

| 2009/10/24 | 0.1ml | 0.1ml | ワラワラ密度、前日とほとんど変わらず。 |

| 2009/10/25 | 0.1ml | 0.1ml | ワラワラ密度、前日とほとんど変わらず。 |

| 2009/10/26 | 0.1ml | 0.1ml | * 未観察 |

| 2009/10/27 | 0.1ml | 0.1ml | * |

| 2009/10/28 | 0.1ml | 0.1ml | * |

| 2009/10/29 | 0.1ml | 0.1ml | * |

| 2009/10/30 | 0.1ml | 0.1ml | * |

| 2009/10/31 | 0.1ml | 0.1ml | * |

| 2009/11/01 | 0.1ml | 0.1ml | * |

| 2009/11/02 | 0.1ml | 0.1ml | * |

| 2009/11/03 | 0.2ml | 0.2ml | 検鏡結果は10/25とまったく変わらず |

添加液の詳細については、VM Method Vol.2:2日目の検鏡結果をご覧下さい

5日目以降の観察はしてませんでしたが、毎日の添加は欠かさずおこなってきました。が、本日の検鏡結果では、相変わらず平穏で静かな海でした(笑)

どうやら、継続的な添加量が足りていないようですね。。。

(Vol.1以降、生物層が変わった可能性もあるけど)

と言う訳で、本日は動画は無し(手抜きというか内容が同じだし(^^;)

よって、本日から各添加量を2倍の0.2mlに変更してみる事にしました。

これでまた数日間の継続的観察を行いたいと思います。

その後さらに倍、あるいはデトリタスの追加など、少しでも挙動の要因が理由づけられるように工夫してみますね。

さて、このVMワラワラ実験は、単に炭素源ごとにワラワラがどう増えるのかを観察しているに過ぎませんが、これを直接水槽に当てはめるには条件が異なりすぎるので、次のワラワラ実験Vol.3として、以下のような構成も検討中です。

- 生物層の偏りを避けるため、なるべく数種類の炭素源を混合して与える

- ヒゲゴケバケツの海水(デトリタス)を止め、RO水による人工海水を用いる

- 生物層の基質として、少量の乾燥砂を入れておく

- 意図的にバクテリア株を新規に導入する

- 意図的に汚染源を入れる?(何入れよ?)

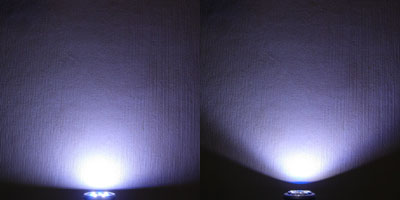

その他、照明・エアレーションはこれまで通りとします。

炭素源候補としては、VSV(ウォッカ・砂糖・食酢)が無難かな。利用者が多そうですし、結果が無駄にならないで済めば嬉しいし。但し、酸っぱいの苦手な僕んちには酢なんてありません。。。まさかこの僕が酢なんて買うはめになろうとは。。。人生初(笑)

問題はバクテリア株。どこのなんて言う製品が良いかしら?

とりあえず既製品にどんなモノがあるかじっくり調べてみないと。。。

オススメとか、もし試してみたい製品があったらお聞かせ下さいませ。あまり高くないモノで(^^;

また、手持ちのホビー顕微鏡では、数μmのピコピコが確認できても、それが何なのか判別できない(苦笑)ので、市販のバクテリア株に頼るのは、その対策でもあります。

今の実験ではピコピコが正義か悪か判断できませんからね(^^;

炭素源添加による弊害のほとんどは、ここに原因があるようです。炭素源への嗜好性の違いによる生物層のバランス崩壊はもちろんのこと、ワラワラが増えて喜んでいたら実は赤潮と同義だった、なんて事もあり得る話です(汗)。

赤潮の原因には、渦鞭毛藻類、一部の珪藻類、ラフィド藻類などがありますが、特に渦鞭毛藻とラフィド藻類には非常に毒性の強い有害なものが多く、魚はもちろん、サンゴにも害を与えるモノも多いでしょう。そんなものをせっせと増やしてはなりません(汗)。水槽には何をどれだけ持ち込んでいるのか判らないのですから、人によって同じメソッドが天使にも悪魔にもなるのです。

一番の解決策は、生物層に偏りを作らないこと。そのためにも、定期的にプランクトンパックやバクテリア株を補給したり、炭素源を入れるなら単一よりもブレンドを心がけるなど、いかにして生物層を意識するかが重要です。コケ対策の基本も、ここにありますからね。しつこいけど、天敵も競合も枯渇すれば、そりゃヒゲゴケも蔓延しますってば♪

あ。オマケの報告ですが、先日から水槽にも毎日規定量の炭素源(今はみりん)を入れ始めたのですが、なんと、それ以来ガラス面に茶ゴケが一切出てません。ガラス面は添加開始の際に一度綺麗に掃除したきりです。もう10日以上立つので、いつもならそろそろうっすらと見えてくるはずなんですが、今のところ皆無です。お陰でヨコエビの写真がスッキリ綺麗に撮れちゃいます♪

どんだけ育っとんねん♪

ちなみにガラス面が綺麗なのは、炭素源によってピコピコが適度に湧いて、珪藻(茶ゴケ)がガンガン摂取されてるからかなぁ~と考えてます♪ 珪藻→鞭毛虫→コペポーダ、と言う連鎖でしょうか。

今は水量5Lに対してみりんの希釈液0.5ml(原液じゃないよ)を毎日添加してますが、こんな少ない添加量でこれが実現されるのは、そもそも水槽が低栄養塩だからでしょうね。但し、今はもう完全に海藻が無くなって、ヨコエビらの餌が不足気味なので、いつもより多めにやどかりに餌をあげてます。そのおこぼれを美味しそうに食べるんだなぁ、これが♪

もうすっかり可愛いタンクメイトですよ。ヨコエビもコペポーダも(笑)

* 赤潮関連情報は、瀬戸内海プランクトン図鑑を参考にしました

面白い図鑑(しかもワラワラのDVD付き!)なので、また改めてご紹介します

sgedさんのご紹介です