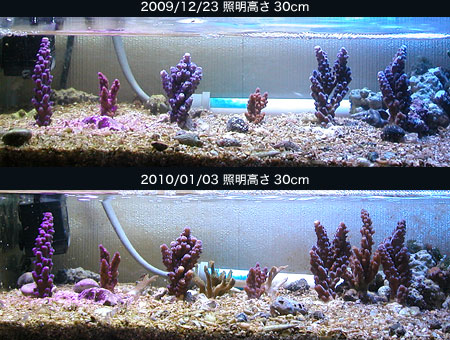

年が明けた途端、なかなか更新できなくてソーリーです。

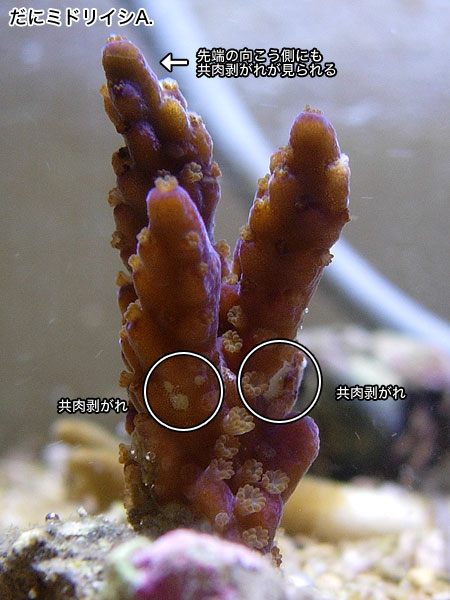

まず、新年早々だにミドリイシA.に不調発生です。

影の部分なのでうっかりしてましたが、3日程前に写真の共肉剥がれを数ヶ所発見しました。で、UV障害が疑わしいのでUV3Wをすぐに中止しました。しばらくはLeDio7パールホワイトのみとし、このまま監視を続けます。

やはりスゲミドリイシにUV-A 0.52mW/cm2 (30cm) は強すぎたかな・・・(汗)

あまりに赤くなるので調子に乗ってましたが、何事もやりすぎは禁物のようです。

あるいは、他の波長との比率的に不自然なUV強度だった可能性もありそう。

確かに今思えば、健康的な赤と言うよりは、焼きすぎた日焼け的な赤みでした(汗)

ちなみに、隣のケントパパA.にも同様にUVがガンガン当たってましたが、こちらはまったく異常は出てないので、やはりUV耐性の違いのようです。ま、こちらは完全にバイオレットを身にまとってますからね。と言うわけで、撤去したUV3Wは、水槽右側のケントパパミドリイシC.&D.への照射に変更しました。今のところ問題は無いようです。

やはり、浅場に生息する青色や紫色のサンゴなら、ある程度はUVに対応できるようですが、ちょい深めに居るようなサンゴに対しての紫外線照射は、かなり注意が必要ですね。また、宿している渇虫藻や色素、そしてUVの照射量とのバランスも、よく検討して取り組む必要がありそうです。

一方、UVの当たっていない(LeDio7+UVブレンドから微量程度)だにミドリイシB.は、今のところ異常はありません。

むしろ、こちらは正当に赤みを増してきたような印象です。相変わらず東芝LED改がメインに当たってますが、左右からのブレンドも何か作用しているのかも?

但し、先端部に若干の刺糸が見られるので、なにかしら信号を出しているのかもしれませんが、僕には翻訳できません(汗)

こちらも引き続き要監視ということで。

その他のメモ。

数日前に、3Lほど換水しました。夜間のケントパパミドリイシの刺糸がかなり目立ってきて、原因が判らなかったので試しに換水してみました。その成果か、なんとなく刺糸の量は減ったように見えますが、こちらも引き続き要監視。まだ光が強すぎるのかなぁ。。。

ちなみに換水時に各ミドリイシがしばらく水面から顔出してたせいで、あとから大量の粘液を出してました。例のあの特有の「磯の香り」も10年ぶりくらいに嗅いだとです(笑)