関連する過去の投稿はこちら

- ライブロチェック:リハ途中経過 - 8/28

- ライブロチェック:添加する硝酸塩 - 8/27

- ライブロチェック:リハーサル開始 - 8/24

- ライブロチェックの前に - 8/19

ライブロチェックのリハーサルを始めて、ちょうど一週間が経ちました。

アク抜きの結果は以下の通り。

8/30 AM7:00の時点で、目視では5ppm弱といった感じになりました。 これで、バケツ内で明らかに硝酸濃度の上昇が見られた、と言える結果になりました。

とりあえずは、まだ本番が始められる段階ではないので、まずは一回目の換水を行い、再度硝酸ゼロからのリハーサル2巡目に入りたいと思います。

さて、リハーサルは何巡目まで耐えようか?(汗)

本番とかリハとか、ややこしい言い回しを抜きにして、現在までに把握できているのは、

一年間、硝酸塩が0ppmで推移してきた水槽のライブロックを用いて、新しい人工海水(水道水使用)とエアレーションと日照設定の照明を与えたバケツ実験の結果、硝酸塩の発生が確認できた。

と言うことになります。

考察としては、

- ライブロックが古いから?

- 浄水器を使っていないから?

- エアレーションが強すぎたから?

当初、ライブロックからの流出なのか、あるいはライブロック(または別のどこか)からの窒素源を元にライブロック表層で硝化が起きたのか、どちらかを疑っていたが、水槽では硝酸はゼロだったことや、発生までにある程度の時間を要したことなどから、後者の可能性が疑わしいように思えた。(水中の勾配を超えてライブロックが硝酸を吸着していたとは考えにくいし、だったらバケツでも吸着していてくれよ、と)

浄水器については、自宅の水道水で人工海水を作った直後に硝酸濃度を調べてもゼロ(写真参考)なのだが、水道水の水質基準によれば、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の濃度は10mg/L以下を基準値としているらしいので、亜硝酸あるいはアンモニアの溶存量が必ずしもゼロだったとは言えない。それを元にライブロックの硝化により硝酸が生成された可能性も否定できない。とにかくアンモニアと亜硝酸の試薬も用意しなければならないだろう。場合によっては浄水器もか?(汗)

エアレーションについては、決して直接ライブロックには当てないように配置したつもりだったが、強すぎていた気もするので、もう少し絞ってみようと思う。

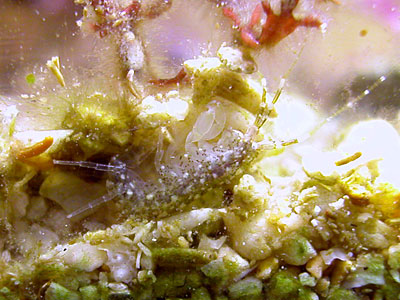

ライブロックに生えている海藻については、むしろ逆に作用する気がするので、取り除くことは躊躇してしまう。とりあえず、ライブロックは今一度良く濯ぎ、ゴカイの棲管のようなものを綺麗に取り除いてみた。その他、海綿やホヤなども付いているが、こちらは良く育っているので、大丈夫だろう。

とにかく今週のリハ2巡目も目が離せないんだぜ。

ところで誰か早く参加してくれないかなぁ・・・♪