関連する過去の投稿はこちら

- ライブロチェック:リハーサル開始 - 8/24

- ライブロチェックの前に - 8/19

- デトリタスに巣くう微生物類 - 8/13

- ライブロックの浄化能って? - 8/9

- ヒゲゴケ抑制実験報告 其の三 - 7/10

- ヒゲゴケ抑制実験報告 其の二 - 7/8

- ヒゲゴケ抑制実験報告 其の一 - 6/30

さて、本番開始にあたり、実験バケツに添加する硝酸塩について、手順をまとめておかなければなりません。前回のヒゲゴケ処理バケツの硝酸濃度を今一度確認してみました。

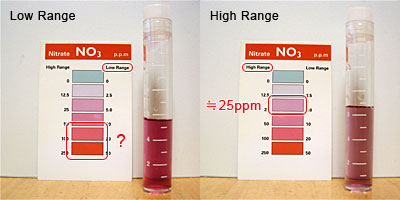

普通にLow Rangeで測ると、今ひとつハッキリしません。25ppm~50ppmくらいかなぁと言う感じ。なので、High Rangeで計り直してみました。その比較が上の写真です。尚、写真では比色が判りづらいですが、僕の目視ではおよそ25ppmのようです。

と言うわけで、今準備されている各バケツの状態は、

- ライブロチェックバケツ - 海水5L - 硝酸 0ppm

- ヒゲゴケ処理バケツ - 海水5L - 硝酸 25ppm

で、ヒゲゴケバケツからどれくらいの海水をライブロバケツに添加したら良いのか考えます。とりあえず目標値は、手持ちの硝酸試薬で判別可能な下限値として、2.5ppmくらいを考えています。

添加先のバケツは0ppmなので、単純にヒゲゴケバケツ5Lの25ppmをどれだけ希釈したら2.5ppmになるのか? と言う考察でいけそうです。10倍です。

幸いどちらのバケツも5Lなので、500ccを添加する計算になります。

ただ、10cm角のライブロック1ヶに、硝酸塩2.5ppmの海水5Lを処理させるのは、キャパ的にどうなのか? と言うのがいまいち判りません(汗)

また、どれだけの時間を要するのかも見えません。一ヶ月で足りるかしら?

と言うわけで、1ppmでいこうと思います(汗)

計算的には25倍希釈の200ccになります。

そうなってくると、うーん。ホビー試薬で1ppmと0ppmを比べるのは無理があるなぁ。。。もう少し分解能のある試薬を用意した方が良さそうですねぇ。。。

ラモッテの試薬ってまだ売ってんだろか。

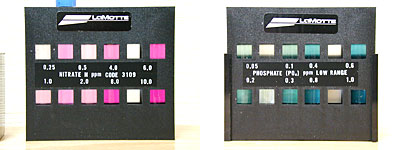

写真は10年前に使っていたラモッテの硝酸態窒素(左)とリン酸塩(右)の試薬。NO3-Nは0.25ppmから、PO4は0.05ppmから測定が可能でした。

まさか、と思って押し入れ探してみたけど見つかりませんでした。ま、残ってたとしても10年前の試薬ですけど(苦笑)

とりあえず「ラモッテ」とか「Lamotte」とか検索してみたけど見つからない。。。

そんな中、ライブロ・リハは本日で4日目ですが、いつものように硝酸チェックをしたら、さらにもうひとつの不安材料が・・・(汗)

始め、「あぁ、今日もライブロ・リハは硝酸ゼロかぁ」とのんきに構えていましたが、ふと、違和感を覚え、水槽の硝酸濃度と比較してみると。。。!?

すみません。これって、ゼロと言うより、紫に近づいて見えません?(汗)

カラーチャートでは、薄い紫はLow Rangeで2.5ppmとなっています。

もしこれが紫に近づきつつある状態だとしたら、もしかして0.数ppmほど出ちゃってる???

やはり今週いっぱいはリハーサルが必要なようです。

ちょっと雲行きが怪しくなってきました。。。