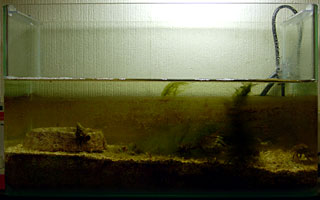

こないだから茶ゴケを観察しようと思ってスライドガラスを水槽に沈めているのですが、一向に付着する気配がありません。水流が当たらない方が良いかと思ってガードも設けているのですが、それがいけないのかしら。。。

ちなみに前回の換水とガラス面の掃除から約1ヶ月ほど経ち、最近ようやくガラス面に茶ゴケが増えてきました。水道水使ってんだから、もっとガンガン付けば良いのに(笑)

でも、その茶ゴケの付き方がちょっと変な気がします?

大抵の場合、茶ゴケってガラス面全体(あるいは広い範囲で)を覆うように膜が徐々に濃くなっていきません?

今回のは石灰藻みたいに点々と発生してます。

まさかシアノバクテリアかな?とも思って指の腹で軽く擦ってみたけど剥がれる様子がないので、やっぱり茶ゴケのようです。

ひとつひとつが濃いからそう見えるのかなぁ。。。

ちなみにこのガラス面の茶ゴケの丸いブロックひとつひとつをよく見ると、すこし特徴が見えます。それは、どの茶ゴケも、水流の方向に対して より成長と拡大を広げ、反対側は拡大せずに薄くぼやけていると言う点です。

上の水槽全体の写真では、中央奥からポンプの水流が前面のガラスにあたり、左右に拡散する流れが発生しています。次のコケの写真は水槽の前面右側のモノですが、左から来る水流に対してコケの左反面がよく成長し、右反面は薄くて成長してません。試しに水槽の前面左側の茶ゴケを見ると、右側とは反対の向きで成長していました。

うーん。茶ゴケをこんなに見つめたのは初めてだぁ~(笑)

さて、本当はスライドガラスに茶ゴケが付着してから検鏡したかったのですが、まだまだ先が長そうなので、とりあえず現状のガラス面の茶ゴケを少し擦り落として顕微鏡で見てみることにしました。

後日、スライドガラスに茶ゴケが栽培できたら、また其の二を書きたいと思います。

では、生物顕微鏡(おもちゃ)×1200倍のデジカメ写真です。

だからイヤだったのよ!

何写ってるか訳わかんないじゃん(汗)

付着状態を壊さず観察すれば、もうちょっとマシかなと思ってたのにー!

ちなみにこれでも辛うじて粒々が写ってるの判ります?

これが茶ゴケの細胞かな?と思います。

サイズは推定で約10μm前後かな。

これじゃ、珪藻どころかゴミとも区別が付きません(汗)が、とりあえず円形型の珪藻を保育社の日本海洋プランクトン図鑑で探してみたところ、サイズ的にも、タラシオシラ属/Thalassiosira とかキクロテラ属/Cyclotella あたりが近いかな?と思いました。その他、ネットで探すと、ステファノディスクス属/Stephanodiscus と言う珪藻も似ているように見えます。

いずれにしても、せめてもう少し精度の高い顕微鏡がないと、これ以上の観察は無理っぽいですねぇ。。。て言うか、10μmは無謀だぁ。。。