6/17から始めたバイオペレット実験2の14日目、最終日の報告です。

なかなかうまくいかないもんです。

いつものように左からA槽、B槽、C槽です。

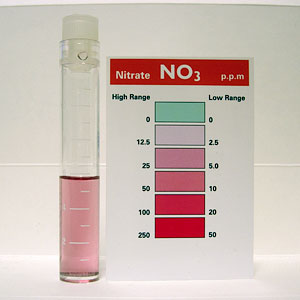

比色結果がいずれも濃くて各槽の濃度の差異が判りづらいので、敢えて比色1分後の画像(写真左)も用意してみました。C槽がもっとも薄いことは事前に判っていたので、敢えて試薬投与はC槽から始めています。それでも尚C槽が薄いことを見てもらうためです。

この結果では、C槽の硝酸が最も低く、目視で約20ppm、次いでA槽で20ppmちょい、B槽が一番高くて30ppmくらいはありそうです。

但し注意点としては、当初の試薬で20ppmで開始しましたが、先の案内の通り途中で試薬が新しくなり、極端に比色が濃くなったため、最終的に開始時よりも比色の濃い値での終了となってしまったことです。

しかし実際には硝酸塩は開始時から徐々に低くなっていって終了したはずで、あくまでも比色結果は試薬の差だと判断しました。

また、途中で試薬を変えると混乱の元だと反省し、たとえ試薬の値にずれがあろうとも、実験中は一貫して同じ試薬で通すべきだと認識しました。最低でも低くなっていく経過が判れば良いと思うので。

で、何が難しかったかと言うと、エアレーションを利用した流動フィルターの実現です。バイオペレットの撹拌を優先すると槽内の水流が確保できないし、かと言って水流を優先するとバイオペレットの通水が得られないし、通算で5回以上作り変えましたが、結果は上の写真をごらんの通り、A槽の砂による脱窒にも負ける有様。。。これは水流の確保と流動フィルターの撹拌をひとつのエア源で一元化することにこだわった報いだと反省し、第三弾ではエアレーションと流動フィルターのエア源を分離し、個別に設置して再スタートしようと思います。

結局、バイオペレット実験2でまともに得られたデータは、A槽とC槽の比較でしょうか。A槽では砂だけの脱窒、C槽では砂の脱窒に加え、砂の上にばら撒いたバイオペレットによる脱窒があり、当然C槽の方が硝酸塩は若干低くなった、と言う結果に落ち着きました。しかし濃度の高いものどうしの比較なので、判ったような判らないような曖昧な結果ですね(汗)

さて、バイオペレット実験3の準備ができました。

A槽は今までと同じ構成で、砂とエアレーションのみ。

B槽はA槽と同じように独立したエアレーションを設置し、それとは別のエア源を利用した流動フィルターにバイオペレットを収容して設置しました。

C槽も今までと同じ構成で、砂とエアレーション、そして砂の上にバイオペレットをばら撒いてます。

但し、B槽とC槽のバイオペレット量はこれまでの2倍(規定量の2倍、各4cc分)にしました。これはより早く実験結果を出すためです。生体は入っていないし、水質を見るだけなので、特に問題は無いと考えてます。

更に、第三弾では低い硝酸塩濃度から開始するため、第二段のA槽の海水を希釈し、約3~4ppmの硝酸塩濃度の海水を作って、それを各槽に1Lずつ投入しました。これはB槽やC槽の海水を使うと、バイオペレットによる過剰な細菌が含まれる可能性があり、それが結果へ影響を与えることを危惧したためです。事実、最終日でのB槽の海水はA槽よりも若干黄ばんで見えました。バイオフィルムの剥離したような浮遊物も無数に確認できましたので、何らかのバイオペレットによる影響だろうと推測しています。また、このことからバイオペレットの撹拌が強すぎた感もあるので、第三弾では独立したエアにより撹拌量を細かく調整しようと思います。

バイオペレット実験3の開始時の硝酸塩濃度は以下の通りです。

これなら長くても一ヶ月もすれば結果が判るだろうと期待しています♪

写真では5ppmに見えますが、目視では3~4ppmと言う感じです。

これならA槽の砂だけでも早々にゼロになりそうな値ですけど(笑)

では、また定期的にご報告していきます。