先日ご紹介した自作LEDブレンドの続報です。

このオリジナルLEDブレンドは、色味的にはアクアブルーなのですが、Grassy LeDio 9 Aqua400UVよりも遥かに白に近く、極端に言えばPearlWhiteよりも白らしい白です。そしてこのランプに照らされた水景は、黄ばみも無く、それでいて鮮やかな色彩を放ちます。特に石灰藻の赤みが映えるんですよ♪ (詳しくは前回の記事の画像を参考に)

ちなみにメタハラでこの色味を味わおうと思ったら6500Kあたりが必要ですが、普通ならそれと引き換えに黄ばみも強くなりがちです。でもこのランプなら(以下略)

さて、せっかく選りすぐりのLED素子を組み合わせて完成した夢の究極LEDランプ(自称)ですが、今のところ目立った効果は出てません(曝)

これが当たっているサンゴも当たっていないサンゴも、どちらもすこぶる元気なのでサッパリなんだぜ。。。

一方、このランプが果たしてどんなスペックをまとったのか非常に気になるところですが、とは言えなかなか量る手立てがありません。勿論、素人が作ったおもちゃを工業試験場に持ち込んで分光スペクトルを測定してもらうなんて、予算的にも絶対にありえません(曝)

そこで、光に詳しいハナアレジーさんに助けを求めました。なんと彼は光に携わる光のスペシャリストなんです♪

僕の質問は、果たしてLED素子の光束とスペクトルから、合成スペクトルが計算で導き出せるのかどうか? と言うもの。

答えは、

できますよ♪

そんなあっさりとっ!?

なんでも、素子のスペクトルと光束を比視感度に再配分して積分すればOKとのこと。

なるほど。積分ですかっ!

・・・積分てなんだっけ?(曝)

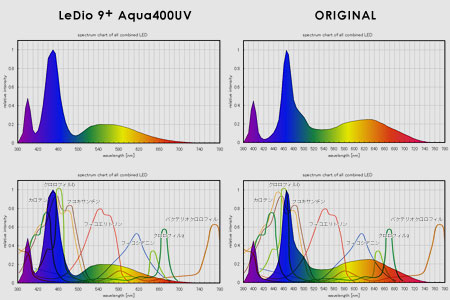

そうして挫折した僕を尻目に、ハナアレジーさんから算定いただいた今回のオリジナルLEDブレンドの特性は以下のようになりました。ついでにLeDio 9シリーズも一通り出していただけた(メーカー公称値とほぼ一致!)ので、その中から比較的僕のランプに近い特性を持つGrassy LeDio 9 Aqua400UVと比較してみました。以下の図はそれを元に僕が新たに描き起こしたもので、ついでに以前何度か紹介した光合成色素の吸収スペクトルも重ねてみたので併せてご紹介します。

左がLeDio 9 Aqua400UV、右がオリジナルLEDブレンド。

基本的な造礁サンゴの要求波長と、更にスギノキブルーが欲する波長を強化してあります。これは市販のLED製品では未だ実現できていない夢のブレンドです。

が、大人の事情により詳しくは割愛します(汗)

ひとつだけ言うと、誰も知らないような謎の素子が入ってます(笑)

とは言え、パッと見、同じですよね(曝)

よっぽど鋭い人じゃないと気づかないかも。。。

でも今はそれで良いのです♪

と言うか、想定していた特性をかなり下回ったので、結構ショックだったりして(涙)

ま、素人の工作なんて、こんなもんです。

イヒッ♪

と言うわけで、次回作にご期待ください(汗)

ご協力くださったハナアレジーさんに感謝いたします!