水槽照明として視野に入ってきたLEDランプ。

光量(光束・照度)の問題はほぼ解決されつつあります。

しかし、いまいち決め手に欠ける点がありませんか?

そう。ランプから発せられる波長成分はどうなのよ?という部分です。

この波長の問題に関しては、まだまだ多くの方が抱えている不安でもあり、これが未だにLEDが受け入れられない要因である事は確かです。

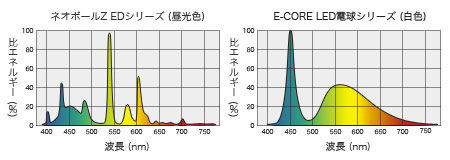

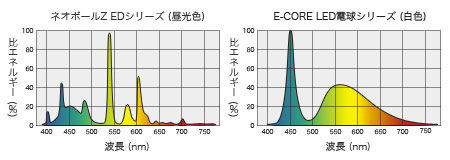

以下、水槽照明にLEDはありか?の記事でも登場した一般蛍光灯ランプ(昼光色)とLEDランプ(白色)の分光スペクトル比較図です。(東芝サイトを元に描いたモノ)

あくまでも分光分布比の観点から見れば、波長全域で効率よく光を取り出すことを考えると、実は蛍光灯よりもLED素子の方がムラ無く効率の良い特性曲線を持っていることが判ります。また、実は出力の問題も現在ではかなり改善され、ランプ効率(lm/W)で見ても既にLEDは蛍光灯に並んでいます。(100lm/Wを超えるLED素子も多々あります)

しかしそれでも尚、まだ何かスッキリしないモヤモヤがありますよね。実は僕もそうです(汗)

そこで、何かこの胸焼けを解消してくれる薬は無いモノか?とネットを彷徨ってましたら、特効薬ではないモノの、ちょっとした予防薬にもなりそうなアイテムを見つけました。

それは分光器♪

早速、空き箱と回折格子を使って作ってみました。作り方はネットで検索してみてください。すぐに見つかりますし、制作もとても簡単です。

ちなみに僕は回折格子など持ってなかったので、替わりにCD-Rのお得パックに入ってた無地の透明盤(但しピッチ処理があり、光にかざすと虹色に光るモノ)を2×2cm程度に切り取って代用し、ピッチとスリットが平行になるように配置します。また、箱の内部は黒く塗りつぶし、スリット面のみ裏側に黒の画用紙を貼りました(スペクトルが綺麗に映るように)。さらに箱の四隅なども光が入らないように黒のテープで塞いでます。

尚、不要CDを使った反射式にも挑戦しましたが、切断時にどうしても印刷面が剥離して綺麗に加工できなかったので、イライラして断念しました(笑)

さて、その分光器によるスペクトルの観察結果です。

左から白熱灯、蛍光灯、LEDの順です。

尚、至近距離からでは点光源のLEDを綺麗な帯状に捉えることが出来ないため、全ての光源に対して分光器との間に分散用のフィルター(ダウンライト用)を噛ませました。

改めて上の一枚目に貼った蛍光灯とLEDのスペクトル図と比較すると判りますが、光の強弱は見事に一致してますね。

蛍光灯では各波長ごとにかなり強弱のムラがありますが、LEDでは水色の前後以外は綺麗に出ています。

もちろん、電球は見事に全域で綺麗に出てますね~。さすがに青は弱いけど。

尚、誤解の無いように、黒く見える部分は決して出ていない訳ではなく、他の波長部位のピークが大きすぎるため、撮影時に低レベル成分が感応しないためです。念のため。

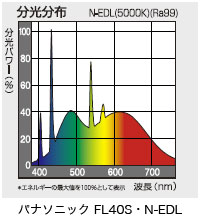

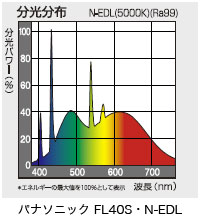

しかし、今回は用意できませんでしたが、蛍光灯にも高演色ランプという製品があり、これを使えばもう少し綺麗な連続波長が確認できると思います。以下はパナソニックの高演色ランプの分光スペクトルの例です。

とは言え、高演色ランプの価格や寿命、そして灯具代や電気代など考えると、LEDが無い時代ならともかく、今はLEDを差し置いてまで採用すべきかどうか怪しいところです(汗)

ではLEDに話を戻しますが、上の各ランプのスペクトル観察結果からも、LEDでは水色が足りていないことが判りました。LEDだって、まだまだダメじゃん?

でもご安心下さい。水色のLED素子があります♪

このように、LEDの場合、足りないものを他の素子で補う事が出来る分、蛍光灯よりも尚有利であると言えます。

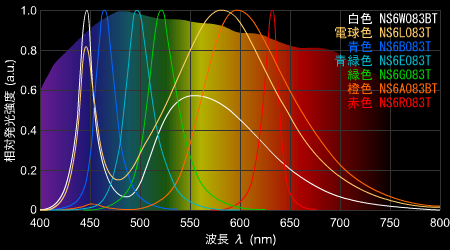

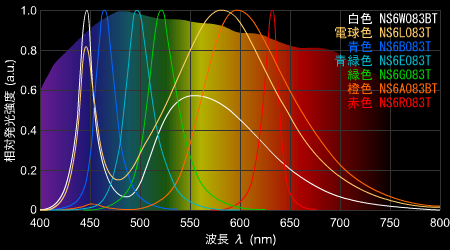

もっと言えば、例えば東芝のLEDランプにも採用されていた日亜の1W素子(NS6*083シリーズ)には、以下のカラーバリエーションがあります。

* 各スペクトルは分布比を同比率で並べただけなので、光束量は各色で異なります

* 背景のグラデーションは太陽光の分光スペクトルです

* 各データとも日亜サイトより

ま、コスト的にも日亜の素子でアクア用ランプを作るのは無謀(笑)ですが、他のメーカーの素子でも同様のカラーバリエーションがありますので、今後はもっとこの辺も考慮して、最適な組み合わせで製品を実現できたら良いだろうなぁと考えています。

例えば、白LEDと水色LEDで波長全域をカバーしたランプなんてどうかしら?

いや、ここは敢えて電球色を用い、電球色×3+水色×3+青×1だったら、尚グッド?

夢は膨らみますね♪

ちなみに赤の補色は敢えて不要と考えています。なぜなら海中には赤はほとんど届いていないためです。普段浴びていない波長を与えることは、生体にとってストレスとなりうる可能性がありますから。ま、超浅場のスギノキ用を目的とした場合でさえも、白や電球色に含まれる赤成分で十分だろうと考えています。

と言う訳で、海洋生物向け照明を考える場合でも、PAR(光合成有効放射光線)を考えることは大切ですが、植物育成の世界で唱われるような赤の補色(R/FR)のような波長までは不要だろうと思います。スギノキの青系色素でさえ566~620nmの利用範囲だそうですから。(スギノキの波長については掲示板でのTetsuo氏のレスを参考にしました)

最後に、volxjapanのLeDio7パールホワイトと、前回作った超閃光アクアブルー(東芝LED電球改)の、分光器で見たスペクトル比較です。

いずれも光源が7つのLEDであるため、ランプの角度一つでスペクトルがコロコロ変わって見えました(笑)が、なるべく平均的なところを撮影してみました。また、青くかぶっているのも分光器の精度の問題なのでご愛敬ということで(汗)。ま、あくまでも参考までに。

ちなみに、LeDio7の方は白×6+青×1であるため、少し青の波長帯が広くなっています。また、僕の作った東芝改の方は白×4+青×3であるため、かなり青が強く強調されているのが判ります。あとひとつ水色を換装すれば綺麗な連続波長になるのかなぁ~。。。

ま、いずれにしても青の素子が入っていることで、白の素子単体よりは波長分布がマシに見えますね。(青の素子が作る青帯が白の素子が作る青帯より若干水色寄りであるため。上の日亜の素子の分光スペクトル図を参照のこと)

さあ、LEDアクア革命が始まりますよ♪

こちらのエントリーもどうぞ♪