バイオペレット実験パート3も、開始から4週間目を迎えました。

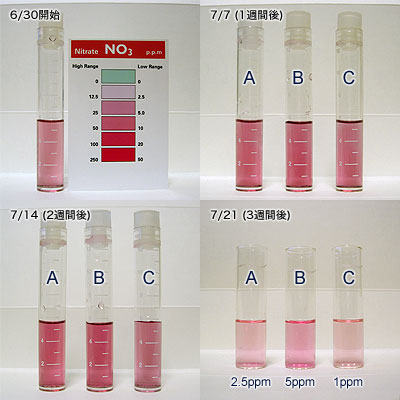

以下、各実験槽の一週間毎の硝酸塩濃度の変化です。

うーん。。。

これはもう、どう考えても可笑しい。。。

ここまで頑なに挙動を曲げないなら、そろそろ答えを出すしかない。

バイオペレットは、メディアを流動させすぎると脱窒能が現れない、あるいは硝酸塩濃度を上昇させる可能性がある、と。例えば、バイオペレットを濾材とした硝化菌の増殖とか。まあ、あくまで可能性に過ぎないが。

改めて上記実験内容をまとめてみよう。

- A、B、C槽すべてに於いて、砂とエアレーションによる基本的な脱窒を備えているため、全槽で同等の硝酸塩の減少が緩やかに発生しているはずである

(A↓)(B↓)(C↓) - C槽には更に砂の上にバイオペレットを撒いてあり、硝酸塩濃度がA槽よりも常に低く推移していることからも、このばら撒いたバイオペレットも脱窒に大きく寄与していると思われる

(A↓)(B↓)(C↓↓) - B槽には更にバイオペレットを収容した流動フィルターを投入してあるが、硝酸塩濃度がA槽よりも常に高く推移していることからも、この流動フィルターが何らかの反応によりB槽内の硝酸塩濃度を上昇させていると思われる

(A↓)(B↓↑)(C↓↓)

よって、B > A > C と言う硝酸塩濃度の関係が現れていると思われる。

とりあえず、B槽の流動フィルターの流量を極限まで下げてみた。

これで来週どうなるか見てみたいと思う。

さて。

現在、バイオペレットは以下のブロガー、メーカーが実験を行っている。

- TAKA氏

- johnny氏

- LSS研究所(ブログ)

- うめお氏 (追加)

TAKA氏、johnny氏からは、まだ良い報告は聞かれない。やはり僕の実験と同じように、リンは下がるが、硝酸は下がって来ないようだ。

しかしLSSのブログによれば、現在までにそれなりの硝酸塩の減少が得られているらしい。また、LSSでは途中でメディア量を減らし、流動フィルター内でのバイオペレットの撹拌を改善した、とある。例えメディア量を減らしても、メディアの撹拌を優先した、と言うことだろう。それが功を奏したのだろうか。。。

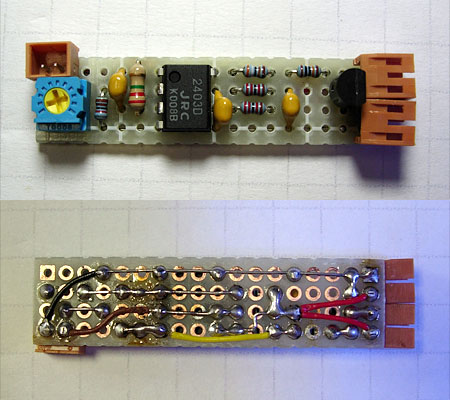

僕が簡易的に作成した流動フィルターは、構造上、フィルター自体の流量と内部のメディアの撹拌は独立して設定することはできない。ここに何かヒントがあるのかも?

適切な撹拌、適切な流量、もしそれらがバイオペレット運用に於いて必須であるなら、現時点ではそのベストポイントを見つけるのは至難の業であるような印象を受ける。流量は良いとして、特に撹拌については、その度合いを表す単位がないし、バイオペレットのメーカーがメディアの流動具合を動画で公開でもしない限り、ユーザーは非常に掴みようのない設定に迫られることになるだろう。

少なくとも既成の流動フィルターを持たない僕の実験では、これ以上の追求は意味を成さない気がしてきた(汗)

あとは流動フィルター運用者の実験データに任せ、僕は頃合いを見てフェードアウトしようかな、と思い始めているところです(汗)

とりあえず今回の実験から僕が言えることは、バイオペレットをサンプに放り込んだだけでも効果はあるよ、ということ。下手にグルグルするよりは、その方が安全だろう。

しかしそれ以上を望むなら、他の実験データを待て、と。

これでリーチかな(苦笑)

だって、この実験だけで試薬が3箱目なんだもの(曝)

あ。そう言えば、先日エロスの硝酸塩試薬に乗り換えましたが、比色が捉えやすいね♪

これは、試験管がガラスだから屈折率のお陰なのか、はたまた試薬の精度のお陰なのか、レッドシーより微妙な違いが比較しやすい気がしますね。