その前に、お詫びです。

昨日の朝、応援市場にて販売を開始したばかりのLeDio21でしたが、開始早々に在庫確保の関係で急遽販売を辞退することとなりました。ご期待に添えなくなり申し訳ありませんでした。

実はこのLeDio21は大変の人気ぶりで、現在どこのショップでも予約がいっぱいとのこと。そんな状況の中での応援市場での取り扱いは、一般の流通の妨げともなりうるであろう懸念から、まずはアクアリストを応援する以前に業界を応援せねば、と言う判断により、今回は販売を見合わせることとしました。どうかご理解下さいまし。

運良く購入できた方はラッキーでしたが、買えなかった方には本当に申し訳ないです。。。

では気を取り直して。

僕が夏頃から愛用していた東芝のLED電球 LEL-AW6N ですが、LeDio7を入手してからはすっかり影が薄くなっていました。

そこで、有効活用の方法を模索すべく、今までは躊躇してきましたが、思い切って分解してみることにしました。

なんと、あっけなくカバーが外れました。

始め、カバーがどうやって組み立てられているのか判りませんでしたが、もしやと思って力一杯ひねったら、カチッと回りました。ツメ部分の4点がシリコンで接着されてましたが、それ以上のややこしい構造はナッシング。

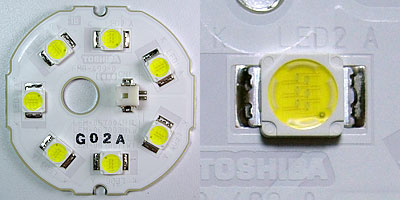

で、肝心のLED部ですが、やはり事前に透けて見えていたとおり、7つの素子が並んでいました。

おお。やはり日亜の素子で、どうやら先日もネタにしたNS6W083Bのようです。100lm/Wの高効率の1WのLED素子。これ、高いのよねぇ。。。

で、よく考えたら、この素子を通販で買おうと思ったら、1ヶ600円チョイはしてるので、7つ買うと4,000~5,000円はかかります。しかし、この東芝のLED電球は実売4,000円弱です。しかも勿論ヒートシンクも電源も搭載されてます。さあ、どっちがお得?(笑)

日亜の1W素子欲しい方、東芝のLED電球を買いましょう♪

さて、カバーを外したは良いけど、これからどうする?

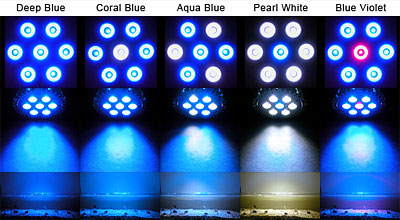

色々考えた結果、とりあえず日亜の同タイプの青LED(NS6B083B)でも買ってきて、LeDio7のアクアブルー風味でも作ろうかな、と思います。実は既に素子は注文しました♪

それについてはまた後日レポートします。

でも、それだけでは面白くありません。実はこのLED電球はあくまでも白熱灯を模倣した製品なので、指向性が広い分、LeDio7のような照度は稼げていません。ノーマルの照度は30cmで約1,000lx程度しか無いのです。

で、早速カバー無しでも測ってみました。すると、30cmで1,700lxでした。かなり上がったけど、それでもまだ暗いなぁ。。。

と言う訳で、手頃なレンズを付けてみようと思い、ネット検索。。。で、一応あるにはあったが、どれも大きすぎて東芝のLED電球には搭載不可。いや、レンズがでかいと言うより、東芝のモジュールが小さすぎて基盤に収まらないのだ(汗)

で、試しに近所のパーツ屋にも行ってみたが、やはりあるのは23mmφほどのレンズばかりで、こんなものどう足掻いても搭載できません。

うーん。レンズがダメならリフレクタ(反射ミラー)にしようか?

で、またまたネット検索。。。で、一応それっぽいモノがあったので、とりあえず注文(笑)

しかし、待ちきれないので、ホームセンターへ(汗)

なんか無いかなぁ・・・と思って彷徨ってたら、良いモノを発見♪

ハトメです(ハトメって厚紙とか生地とかに金輪を付けるための金具材です)

で、このハトメを叩いたり伸ばしたりして、以下のようなリフレクタを作ってみました。

で、実際に基盤に並べてみると、こんな感じ。

なんと、これでさえ、スペース的にギリギリです。これ以上大きなレンズやリフレクタは搭載しようがありません。ちなみにこれは載せてみただけなので、実際には素子の端子をショートさせないような絶縁の工夫が必要です。

で、実際に点灯してみると、こんな感じ。

| 条件 | ノーマル | カバー無し | リフレクタA | リフレクタB |

|---|---|---|---|---|

| 30cmの照度 | 1,100 lx | 1,700 lx | 3,200 lx | 4,200 lx |

リフレクタAは鋭角な分、前方に鋭く出ると思ってましたが、なんか微妙に仕上げが悪かったのか、中心が暗く、サイドが明るくなったため、中心の照度は30cmで3,200lxまでしか上がりませんでした。

で、リフレクタBは少し広角で、サイドは弱くなりましたが、中心は意外と伸びを見せ、30cmで4,200lxまでアップ♪

うーん。。。狭く均一に当てるべきか、中心の照度をとるべきか。。。ま、日亜の青LEDと既製のリフレクタが届いてからまた考えよう(笑)